労働相談

労働相談Q&A

33.社会保険

- Q

- パートタイム労働者でも社会保険に加入できるか。

- A

- 一定の要件を満たす場合には加入が義務づけられる。

- 法律のポイント

- 常時5人以上が従事する個人事業所(飲食業、サービス業、農業、漁業などを除く)と、すべての法人事業所は、健康保険、厚生年金保険が強制適用となる(健保法第13条、厚生年金保険法第6条・第9条)。また、2016年10月以降、社会保険の適用拡大により、一定の要件を満たす短時間労働者も社会保険への加入が義務づけられている。

解説

- 適用要件

-

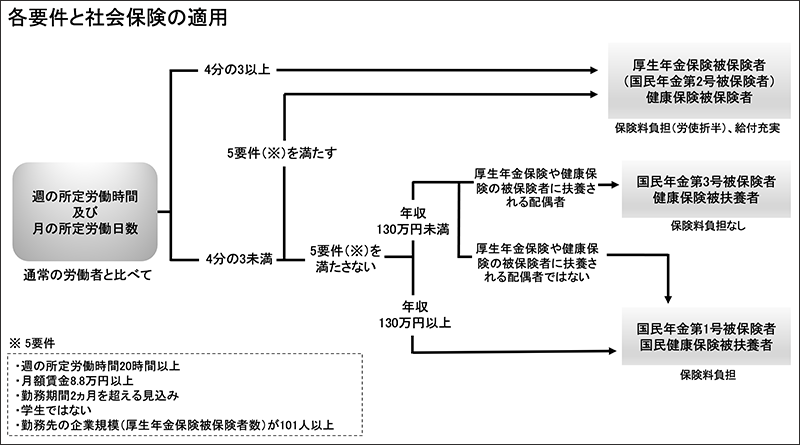

パートタイム労働者、アルバイトでも、事業所と常用的雇用関係にある場合や、下記の1.もしくは2.の①~⑤すべてに該当する場合は被保険者となる。

- 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上(一般的に週30時間以上)

-

① 週20時間以上

② 月額賃金8.8万円以上

③ 勤務期間2か月を超える見込み

④ 学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)

⑤ 特定適用事業所または任意適用事業所に勤めていること(国、地方公共体に属するすべての適用事業所を含む)

- ※⑤の適用事業所は、2024年10月より「従業員数51人以上」に拡大。

- ※2024年10月より、年金制度改正法により従業員数51人以上の事業所はすべて適用事業所となっている。また、従業員数50人以下の事業所でも、労使が合意すれば適用拡大が可能。

- 適用除外

-

以下の者は適用除外となる。

- ① 日々雇い入れられる者で1カ月を超えない範囲で使用される者

- ② 2カ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)

- ③ 所在地が一定しない事業所に使用される者

- ④ 季節的業務(4カ月以内)に使用される者

- ⑤ 臨時的事業(博覧会等)に使用され、6カ月を超えない者など

- 加入の手続きをしない

-

加入資格があるのに、会社で手続きをしないことは、5日以内の手続き(日本年金機構への被保険者資格取得の届出)を義務づけた法律違反である。年金事務所で状況を説明し改善を求める。

- 任意適用事業所

-

- 法人でない常時5人未満の事業所と、人数に関係なく下記の業種の任意適用事業所では、労働者の2分の1以上の同意を得て日本年金機構に申請することによって加入することができる。

- ※任意適用事業所=①農林・水産・畜産、②理美容・クリーニング、③映画・演劇・興業、④ 旅館・飲食・接客・娯楽、⑤弁護士・公認会計士

- 法人でない常時5人未満の事業所と、人数に関係なく下記の業種の任意適用事業所では、労働者の2分の1以上の同意を得て日本年金機構に申請することによって加入することができる。

- 健康保険の被扶養者:収入要件

-

年間収入(※)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)、かつ同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満の場合は、被扶養者となることが出来るとされている。

- ※被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額。被扶養者の収入は、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含む。

- 健康保険・公的年金 共通

-

収入要件(被扶養者の該当・非該当) 年収 130万円以上:非該当 年収 130万円未満:該当 4分の3基準 4分の3以上 健康保険

厚生年金(+国民年金2号)4分の3未満 国民健康保険

国民年金(1号)扶養者が厚生年金の被保険者のときは健康保険 扶養者が国民年金の被保険者のときは国民健康保険国民年金(1号) -

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者 対象者 20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など 厚生年金や共済組合に加入している雇用労働者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 加入手続き 市区町村の保険年金課または出張所に届出が必要 個人による届出は不要 配偶者の勤務する事業所への届出が必要 保険料 ① 個人で毎月納付

② 口座振替可

③ 前納可賃金から控除 第2号被保険者全体で負担。個人負担なし - 健康保険の傷病手当金

-

被保険者は、病気やけがのために会社を休み、会社から十分な給料が支払われない場合、健康保険から傷病手当金が支給される。

- ※支給期間は休業4日目より1年6カ月まで。金額は1日につき、被保険者の標準報酬月額の3分の2相当額(上下限あり)。

- 介護保険

-

40歳以上65歳未満の人は、介護保険の被保険者となり、保険料は健康保険料とあわせて徴収される。給付は、要支援・要介護になった場合のみ受け取れる。

<参照条文>

健保法第13条

厚生年金保険法第6条、第9条

社会保険の加入と被扶養者認定に関して(補足)

- 1.社会保険の被保険者となることによる影響

- パートタイム労働者については、①労働時間、②月額賃金、③勤務期間の見込み、④学生でないこと、⑤事業所の規模、以上5つの適用要件を満たせば、社会保険(厚生年金保険・健康保険)への加入が義務づけられている(P99)。要件をすべて満たし、自ら勤務先で社会保険に加入すると、厚生年金被保険者(国民年金第2号被保険者)、健康保険被保険者となり、以下のような影響がある。

- 年収が130万円未満であっても、社会保険の被扶養者(国民年金第3号被保険者、健康保険被扶養者)から外れる。

- 労使折半後の厚生年金保険料、健康保険料を負担する。

- 年金制度では老齢・障害・遺族厚生年金、医療保険制度では傷病手当金や出産手当金などの給付が充実する。

- 2.社会保険の被扶養者から外れることによる影響

- 年間収入130万円未満などの要件を満たしていれば社会保険の被扶養者となり、個人としての社会保険料の負担は生じない(P100)。

年間収入が130万円以上となり要件を満たさなくなると被扶養者から外れる。その際、上記5つの要件をすべて満たせば勤務先で自ら社会保険に加入する。ただし、要件を満たさない場合は国民年金第1号被保険者、国民健康保険被保険者となる。 -

出所: 厚生労働省HPなどから連合作成

- 3.社会保険に加入となる賃金要件と被扶養者の収入要件

- 社会保険の加入となる賃金要件(月額賃金8.8万円以上)、被扶養者の収入要件(年間収入130万円未満)について、それぞれに算定される賃金等は異なる。

- 【社会保険に加入となる賃金要件】

- 雇用契約を結んだ時点において、週給、日給、時間給を月額に換算し、残業代等を除いた所定内賃金の月額が8.8万円以上であるかどうかにより、該当するかを判断する。

- 算定する賃金

基本給、諸手当(地域手当等) - 算定に含めない賃金

- ① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)

- ② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

- ③ 時間外労働に対して支払われる賃金

- ④ 休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)、最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)など

- 算定する賃金

- つまり、雇用契約を結んだ時点で適用の有無が決定し、かつ時間外手当等は算定されないことから、例えば年末の残業を抑えて賃金要件を超えないように就業調整しても、適用には影響しない。また、いわゆる「106万円の壁」と呼称されることがあるが、106万円は8.8万円を12倍し年収換算した「参考値」であり、年収では判断されない。

- 【社会保険の被扶養者の収入要件】

- 保険者による確認時点において、前年度の所得証明書類等を確認し、その後1年間の収入の見込みを判断する。ただし、想定していなかった事情により、一時的に年収の見込みが130万円を超えた場合においても、直ちに被扶養の認定を取り消すのではなく、総合的に将来の収入見込みを判断する。

時間外手当などの収入を含めるため、いわゆる「130万円の壁」として労働時間の調整が発生し得る。- 算定する賃金

基本給、諸手当(地域手当等)、精勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、休日手当、深夜手当、賞与、不動産収入、事業収入など

- 算定する賃金

- 4.「年収の壁・支援強化パッケージ」について

- 2023年10月より、キャリアアップ助成金のコースの新設や社会保険適用促進手当、事業主の証明による社会保険の被扶養者認定の円滑化などが実施されている。

- 【社会保険に加入となる賃金要件への対応】

-

- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げなどを行った場合に、企業に対して助成する制度 - 社会保険適用促進手当

事業主が被用者保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう労働者に手当を支給した場合に、本人負担分の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としない

- キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

- 【社会保険の被扶養者の収入要件への対応】

-

- 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組み

- 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

出所:

厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」より

(https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)