2020年8月、東京竹芝にオープンしたダイアログ・ミュージアム「対話の森」。純度100%の暗闇の中を視覚障がい者のアテンドに導かれる「ダイアログ・イン・ザ・ダーク(暗闇の中の対話)」をはじめ、ダイバーシティを体感できるプログラムが用意されている。根幹にあるのは「対話(dialogue)」の重要性。なぜ、「対話」なのか。「真の多様性」のヒントを求めて、ダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパンの志村真介代表に聞いた。

志村真介(しむら・しんすけ)

ダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパン代表

関西学院大学商学部卒。コンサルティングファームフェロー等を経て1999年からダイアログ・イン・ザ・ダークの日本開催を主宰。障がい者の雇用創出と誰もが対等に対話できるソーシャルプラットフォームを提供。著書に『暗闇から世界が変わるーダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパンの挑戦』(講談社現代新書)など。

ー「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」を日本で始めたきっかけは?

1993年、日経新聞の海外トピックス欄で、「博物館で闇の世界を体感」という記事を見つけました。館内を真っ暗にして、視覚障がい者の案内で音や感触を体感し対話する、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」がウィーンで人気だと。当時の日本は、まだバブルの空気が残っていましたが、近い将来、消費が一巡してモノ以外の体験や関係性が重視される時が来る。そう思って発案者のアンドレアス・ハイネッケ博士に手紙を書き、日本での開催権を得て今に至ります。

私が実際に体験したのは1995年、ローマでのイベントでした。イタリア語がわからず迷子になっていたら、ふっと誰かが助けに来てくれた。「暗視ゴーグルを付けた人」だと思ったら、白杖をついた視覚障がい者だったんです。頭で理解していたつもりでも、実際の体験とはやはり雲泥の差がありました。

日本では、1999年秋、様々な課題をクリアし、東京ビッグサイトで2日間開催したのが最初です。それから10年、短期イベントで開催を続けてきましたが、障がい者が高い能力を活かして働き続けられる場所が必要だと考え、2009年に常設会場をつくりました。そして昨年8月、新たな拠点として、東京竹芝にダイアログ・ミュージアム「対話の森」をオープンしました。視覚障がい、聴覚障がい、高齢者の福祉的疑似体験ではなく、人と人が対等に出会い、「対話」を通してダイバーシティを体感する、「ソーシャル・エンターテイメント」のミュージアムとなっています。

語り合うことで異なる文化が融合し世界が拓けていく

ー 「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」の意義とは?

発案者のハイネッケ博士は、子どもの頃、アウシュヴィッツ収容所の映像を見て泣く母を見て、初めて母がユダヤ人だと知りました。そして敵と味方を分けたり、共通の敵をつくることで仲良くなったりする人間の矛盾に気づいて、哲学を勉強し始めます。そこで出会ったのがマルティン・ブーバーの「対話の哲学」。「対話」こそ違った文化を融合する有効な方法であり、語り合うことで世界が拓けていくと…。さらにラジオ局で働いていた時、事故で失明したジャーナリストに出会う。それまで視覚障がい者は社会的弱者で何もできないと思っていたが、彼は色々なことができた。むしろラジオでは優れた聴覚が強みとなることを知りました。

私たちはお互いの関係性の中で見えない壁をたくさん抱えています。ハイネッケ博士は、目が見える側の視覚を閉ざすことで、その壁がなくなり、対等な出会いと対話が生まれると考え、1989年、ダイアログ・イン・ザ・ダークを始めました。

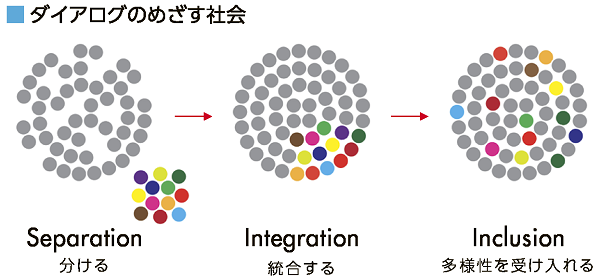

これまでの社会は、効率を重んじ、人々を分けてきました。例えば、以前の劇場では「車いすお断り」。その後「車いす優先席」がつくられ、「統合」が進みましたが、私たちがめざすのは、車いすの人がどの席でも自由に座れるインクルージョンです。対話は、そうした多様性を加速させる触媒の役割を果たしてくれると考えています。

もう一つは、雇用創出です。日本では、障がいがある人は8%、高齢者は27%。3人に1人は「脆弱」な立場とされますが、「見えない、聞こえない、老いる」も、すごい能力に変えることができる。それを活かせば、社会は変わり始める。ミュージアムは、障がい者や高齢者がソーシャル・エンターテイメントを担うという、新しい働き方を提案する場所でもあるのです。

ー暗闇での「対話」がもたらす効果とは?

「漆黒の暗闇」を通過すると、その向こうの世界が変わって見えてきます。世代、ハンディキャップ、文化、宗教、民族などによる分断が、暗闇の中の対等な出会いによってニュートラルになり、対話によって分断の関係がリセットされるんです。

劇作家の平田オリザさんは「対話とは、他者と異なる価値観を摺り合わせること」だと言います。体験者アンケートでも対話について聞いていますが、答えは体験した人たちの数だけある。大事なことは、対話によってもたらされる自分自身の価値観や変化を、「喜び」と感じられるかどうかです。

ー他者への信頼感や自己肯定感がアップコロナ禍の影響は?

パンデミックの中で、人々に不安や自己中心的な考えが伝染し、患者や医療関係者への差別・偏見が拡大しました。ミュージアムの運営も影響を受けました。密な空間になるプログラムは内容を変更し、運営継続のためクラウドファンディングでの支援も呼び掛けました。その支援で、現在「5000人の子どもを無料招待プロジェクト」を実施中です。参加した子どもたちは、他者への信頼感や自己肯定感がアップする。「近寄りがたい」障がい者の存在が、「親しみを感じる」になる。わずか2時間の体験で、その後の生き方が変わる。改めてその効果を実感しています。

多様性が活かされた社会には強靭さが生まれる

ー志村代表が考える「真の多様性」とは?

「石垣」のように、様々な大きさや形のものを組み合わせると強靭さが生まれます。そのためには「健常者」の中の多様性も認め、活かしていくことも必要でしょう。一人ひとりが、「自分だから、こそ」を見つけ、かけ算していく。それが私の「真の多様性」のイメージです。

ー連合に期待することは?

「変化できるものだけが生き残る」という言葉がありますよね。連合が結成された1989年は、ベルリンの壁が崩壊し、ダイアログ・イン・ザ・ダークがスタートした変化の年。その連合のトップに初めて女性が就いた。連合という組織は変化を続けてきたのだと感じました。労働組合は「働くこと」がテーマです。多様な人がともに働くことで、まったく違った考え方や視点が組み合わさってイノベーションが起き、組織や社会が強靭化していく。そのロールモデルをつくってくれることに期待しています。

ダイアログ・イン・ザ・ダークは、まだ「知る人ぞ知るプロジェクト」ですが、多くの連合組合員のみなさんに体験していただけたらうれしいです。

※この記事は、連合が企画・編集する「月刊連合12月号」をWEB用に再編集したものです。