日本の最低賃金は「地域別」に設定されているが、諸外国ではほとんど「全国一律」だという。国際的にみて、日本の最賃制度には、どういう特徴や課題があるのか。各国の制度に詳しい神吉知郁子立教大学法学部准教授に聞いた。

※本特集では、以下の表記を使用しています。

最低賃金:最賃

最低賃金法:最賃法

法定最低賃金:法定最賃

地域別最低賃金:地域別最賃

特定(産業別)最低賃金:特定最賃

「みんなにメリットがある」という社会的コンセンサスが重要

─日本の最賃制度の特徴とは?

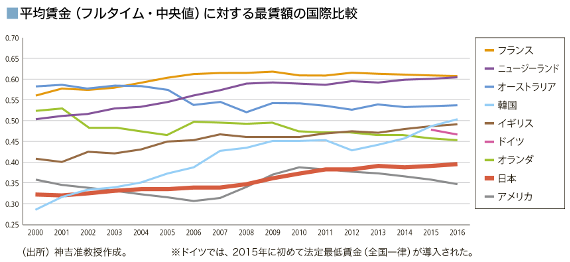

1つは、その額が低いこと。現在、地域別最賃の全国加重平均は848円だが、フルタイム労働者の平均賃金(中央値)の約40%にすぎず、OECD諸国では最低レベルだ。ちなみにフランスは60%、イギリス、ドイツ、韓国が50%前後。アメリカは日本よりも低いが、これは連邦最賃の金額であり、過半数の州ではそれを上回る州別最賃が設定されている。

2つめは、諸外国の最賃は全国一律の金額であるのに対し、日本は地域(都道府県)別に設定され、その差が大きいこと。全国加重平均を超えているのは7都府県にすぎず、いまだ700円台の県が32もある。

─なぜ、諸外国では高い水準の最賃が可能なのか?

制度の設計が日本とは異なっているからだ。例えばイギリスでは、成人の一般労働者の最賃を全国一律で定めた上で、年齢や訓練期間中などの「属性」による例外規定を設けている。4つの年齢区分ごとに最賃が決められ、18歳から20歳では25歳以上の約75%、訓練期間中は最初の半年間に限って50%以下の最賃が設定されている。スキルの乏しい人、若者や失業者にはまず仕事に就くことを優先しうる一方、一般成人の最賃は上げやすい。

また、最賃引き上げをシステム的に組み込んでいる国も多い。フランスは、物価や平均賃金が上がると自動的に最賃が上がる。イギリスは「2020年までにフルタイム労働者の平均賃金(中央値)の60%」という明確な数値目標を掲げ、段階的に引き上げている。

こうした政策の背景にあるのは、「最賃引き上げはみんなにメリットがある」という社会的コンセンサスだ。最賃引き上げは格差是正、消費拡大、さらには、担税力の強化につながる。つまり、税金を払う社会の支え手を増やしつつ、就労による自立が可能となることで社会保障費が減るという、広く社会の構成員へのメリットが共有されている。

最賃引き上げの影響は、生産性向上で対応を

─最賃引き上げで失業が増えるという意見もあるが?

例えばイギリスでは、2015年に最賃を大幅に引き上げたが、これまでのところ、最賃引き上げによる失業率へのマイナス効果はみられていない。調査によると、最賃引き上げの影響を受けると回答した企業は約3割にすぎず、その対応も、「利益で調整」(36%)、「生産性向上で吸収」(24%)が「雇用削減」(12%)を上回る。毎年、地域別、年齢階級別に、労働時間、賃金分布、雇用、景気などへの影響に関する詳細な調査を行い、その結果をフィードバックさせながら、全国一律最賃の次の引き上げ額や、若者や訓練期間中の者に適用する例外額などを決めている。

「雇用に与える影響」はどの国も重視している。調査データ、エビデンス(根拠)に基づく議論が重要だ。

エビデンスに基づく議論を

─日本の最賃制度の課題とは?

政府は「年率3%を目途として、全国加重平均が1000円となることをめざす」という目標を掲げているが、引き上げ自体が目的化しており、めざすべきゴールの根拠は明確ではない。すでに東京都の地域別最賃は958円に達しており、「1000円に到達した」先を見据えて議論すべき。

その一歩として、何のための最賃制度なのかをあらためて考える必要があるだろう。今後その目的としてより重視されるべきは、格差是正や社会の支え手の拡大強化をはかり、公平で持続可能な社会基盤を整えることだ。だとすれば、最賃を絶対的な「底」と位置づけるのではなく、相対的な「底」を設定するという方向に発想を転換する必要がある。

具体的な論点となるのは、「地域間格差」だ。日本が最賃を「地域別」に設定する根拠として、まずは「平均賃金の違い」が挙げられるが、都道府県別の賃金分布を見ると、最賃プラスアルファ程度の時給で働く人がとても多い。むしろ最賃の低さが地域の平均賃金を引き下げているとも考えられる。次に、「生計費の違い」という根拠については、生計費を生活保護費と比較するだけで足りるか、検証が必要だ。また、「使用者の支払能力の差」も根拠に挙げられる。しかし、データを見ると、「地域間格差」よりも企業規模や産業、職種による「地域内格差」のほうが大きい。いま「同一労働同一賃金」が政策スローガン化する中で、同じ仕事の時給が地域だけで大きく異なることに、説明がつくだろうか。

もう一つ、発想の転換に向けては、賃金政策と社会保障の役割分担について俯瞰的な視点が必要。「生活できる賃金」をめざすなら、最賃近傍で働く労働者の労働時間はどのくらいなのか、自身で生活費を稼がなければならない人が多いのか、それとも学生アルバイトや主婦パートが中心なのか、年金等の収入も含めた「世帯所得」はどのくらいかなども考慮する中で、最賃固有の役割を探っていくべきだろう。

─特定最賃については?

特定最賃はその役割を明確にして残すべきだ。地域別最賃はフルタイム労働者の賃金中央値の5割程度(1000円〜1100円)でとどめ、それ以上の引き上げが必要な分野は、労使主導の特定最賃で上乗せするのが望ましい。さらに、特定最賃は、産業の入口賃金(初任給)と一人前賃金(30歳ポイント賃金など)の2つをセットで設定(複線化)し、産業のあるべき賃金体系を示すことができれば、その存在意義が明確になるだろう。特定最賃は、企業内における最賃の取り決めが前提になっている。その意義をあらためて労使で確認し、合意の形成に取り組んでほしい。

─労働組合に期待することは?

最賃引き上げについて、誰をターゲットにどういう効果を狙うのか、日本にはその根拠となる調査データ、エビデンスがあまりにも乏しい。労働組合みずから、情報収集、実態把握を行い、政策を先導する役割を果たしてほしい。

神吉知郁子|かんき・ちかこ|

立教大学法学部 国際ビジネス法学科准教授

東京大学法学部卒業。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。東京大学グローバルCOEプログラム特任研究員、ブリティッシュコロンビア大学法学部客員研究員等を経て、現職。

著書に『最低賃金と最低生活保障の法規制』(信山社)など。

※この記事は、連合が企画・編集する「月刊連合7月号」の記事をWEB用に再編集したものです。