毎年10月に改訂される最低賃金(最賃)は、全国加重平均1004円とようやく4桁に達し、引き上げ幅も43円と過去最大となった。物価高騰や人手不足の中、労使ともに賃上げが必要だという一定の共通認識はあったものの、実際の金額を巡っては、紆余曲折も見られたという。交渉の舞台裏で、何が起きていたのだろうか。

全国平均1000円の「大台」突破 背景に物価高

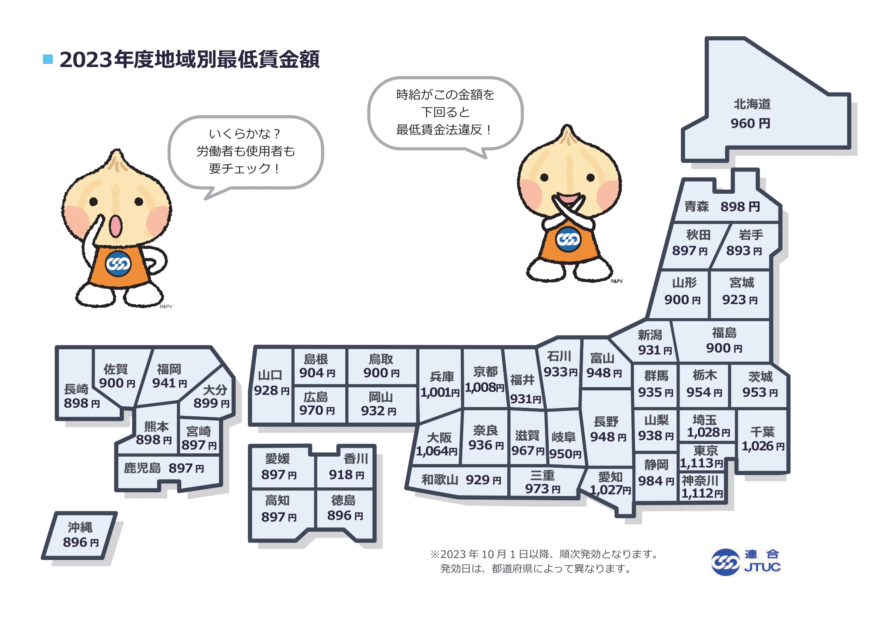

最賃は都道府県別に金額が設定され、基本的には労働組合などの労働者代表と、商工会議所などの使用者代表、そして両者の調整を担う学識者ら公益委員という「公労使」の3者協議で決まる。まず毎年7月ごろ、厚生労働省の「中央最低賃金審議会」(中賃)の小委員会で、公労使が上げ幅の「目安」を協議する。都道府県は賃金水準に従ってA~Cの3つのランクに分けられ、ランク別に目安が示される。今年示された目安額は、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円だった。

目安が決まると、各都道府県で「地方最低賃金審議会」(地賃)が開かれ、地元の公労使が話し合って実際の金額を決定する。

今年、大幅引き上げの原動力となったのは、燃料価格の高騰や円安、長期化するウクライナ侵略の影響による物価の高止まりだ。2023年春季生活闘争(春闘)も物価高から家計を守るためとして、平均3.58%増という、30年ぶりの高い賃上げ率が実現している。

人手不足による採用難も追い風となった。協議に先立ち、中賃の関係者が視察したある中小企業は、最低賃金に上乗せしなければ到底人が集まらない状態だったという。実際、パートタイム労働者の募集賃金に関する都道府県別の調査結果をみると、最も時給の安い求人であっても、現行の最低賃金より30円以上高い金額だった。

連合労働条件局の長江彰部長は「物価高から春闘の賃上げという一連の流れに、かねてからの採用難に対する一層の問題意識も加わり、一定の最賃引き上げが必要だという認識は、公労使に共通していたのではないか」と振り返る。

「ただ使用者側、特に中小企業からは原材料費の上昇や、コロナ禍で受けた『ゼロゼロ融資[i]』の返済なども念頭に、『これ以上賃金が上がると経営が立ち行かない』という反発も強く、金額的な着地点はなかなか見出せませんでした」

このため目安を巡る協議では、終盤に入っても労使の折り合いがつかず、結論が予定日の翌々日に持ち越しとなる場面もあった。

賃金水準が低い地域で大幅増達成 格差縮小に貢献

中賃の「目安額」を受けて開かれた地賃では、Bランク、Cランクの地域で大幅な引き上げが相次ぎ、格差拡大に歯止めを掛けるための重要な役割を果たした。

連合労働条件局の森田義之局長は「Cランク地域の多くで、公労使が『賃金水準を引き上げなければ、地元が衰退してしまう』という強い危機感を共有していました。それが予想以上の上げ幅を達成する原動力になったと考えています」と語る。

特にCランクの中でいち早く協議の始まった秋田県が、目安を5円上回る44円もの大幅引き上げを引き出したことが、他県に大きな影響を与えたという。

「秋田の結果は他県に『自分たちも続かなければ』という流れを生み出しました。それが佐賀の47円増、長崎、熊本、大分の45円増などCランク地域の躍進につながったと思います」

また長江さんは、大幅引き上げを達成した地域の議論には、2つのポイントがあると考えている。ひとつは労働側委員が、協議の流れを的確に把握し、データを効果的に使って公益委員を説得する力を持っていたこと。ある県ではベテランの労働側委員が、公益委員の問題意識を審議中のやり取りから敏感に察知し、これに応える資料を早々に提供するなどして、公益委員の共感と交渉の流れを引き寄せた。

「審議の経験値や日頃の労使関係構築といった、審議会の外にある要素も審議に影響したと感じます」

もうひとつは、地元労使がお互いの勉強会やシンポジウムなどに出て発言したり、定期的な懇談の場を設けたりして、普段からコミュニケーションを取り合っていたことだ。

「あらかじめ『地元経済のために何ができるか』という視点を労使が共有しているからこそ、地賃でも単なる数字の押し引きといった議論にとどまらず、建設的な協議ができた場面があったのではないでしょうか」

ただこれだけの引き上げが行われても、全国で最も低い岩手県の最賃は893円にとどまり、同県を含む12県で900円を下回っている。文化や労働慣行が違うため一概には言えないが、世界的に見ても日本の最賃は低いとされる。

長江さんは「まずは全都道府県の最賃を1000円台に乗せるという『通過点』に到達する必要があります。ここに向かって来年以降も着実に取り組みを前進させていくつもりです」と話した。

進まぬ価格転嫁や主婦の「年収の壁」 賃上げの継続には課題も

継続して最賃を引き上げるには、課題も数多く残されている。特に来年は、今年が過去最高の上げ幅となっただけに、「賃上げはもう限界」という企業の反発もさらに強まると予想される。

各都道府県では最賃に続いて、特定の職業・業種に適用される「特定最低賃金」の協議が始まっているが、すでに企業側からは「最賃が上がりすぎたので、特定最賃で上乗せするのは無理」という主張が出ているという。

「労働側も賃上げだけを主張するのではなく、企業の生産性を高めるための策を労使で話し合うなど、できることに取り組んでいく必要があります」(森田さん)

企業間で、労務費や原材料費の上昇分を価格に上乗せする「価格転嫁」が十分に行われていないことも、賃金支払い能力の低下につながっている。中小企業庁の調査では、コスト上昇分の7割以上を価格転嫁できた中小企業は39.3%にとどまり、23.5%は価格を据え置かれたか、むしろ引き下げられたとの結果が出た。

森田さんは「3次、4次、5次と下請けが重なる程、業者の力は弱まり、泣き寝入りせざるを得なくなってしまう。連合としても今後、産業別・個別の労働組合に働きかけて、適正な価格転嫁を後押ししていきます」と意気込みを語る。

主婦のパートタイマーが、収入を一定の枠内に収めるために就業時間を減らしてしまう「就業調整」も、最賃引き上げのブレーキの一つだ。

配偶者の年収が103万円、130万円といった額を超えると、配偶者控除や勤め先の支給する家族手当の対象から外れてしまったり、配偶者自身に社会保険料の負担が生じたりして、世帯収入が減ってしまいかねない。このため最賃が上がる程、就業時間がセーブされ、企業はその穴を埋めるため人を採用せざるを得ない、という悪循環に陥る。「社会保険や税制も巻き込む課題なので、抜本的な解決は非常に難しく時間がかかるのが実状です」(長江さん)

賃金と物価が緩やかに上昇 労使で持続可能な経済を作り出す

日本経済はデフレの中で、物価も賃金も上がらない状況が長期にわたって続いてきた。物価高で両者のバランスが崩れた今、賃上げと物価政策を通じて、賃金と物価がともに緩やかに上昇するという持続可能な状態を作り出す必要がある。

一方で近年、政府も最賃に積極的にコミットする姿勢を示している。安倍政権は年3%の引き上げを打ち出し、岸田首相も「2030年代半ばまでに、最賃の全国加重平均を1500円まで引き上げる」と表明した。

ただ長江さんは「政府の掲げる数字ばかりが取り沙汰され、数字ありきで最賃の議論が進められると、労使の実態と乖離し、歪みが生じてしまうのではないか」と疑問を投げかける。

「労使が十分な議論を尽くし、結論を導き出すプロセスがあって初めて、働き手と経営者の双方が最低限の納得感を共有し、現実に何か問題が生じた時にも、労使が当事者意識を持って解決に取り組むことができます。それこそが賃金交渉のあるべき姿ではないでしょうか」

[i] コロナ禍で売り上げが減った企業に実質無利子・無担保で融資する仕組み。感染拡大初期は日本政策金融公庫や商工組合中央金庫などの政府系金融機関が手掛けていたが、利用が相次ぎ政府系金融機関では対応が間に合わなくなったため、2020年5月からは民間金融機関も融資できるようになった。民間金融機関の受け付けは21年3月末に終了している。

(執筆:有馬知子)