歴史シリーズ、第3のテーマは「ワークルールと労働組合」。

ワークルール(働くときに必要な法律や決まり)というと、ワークルール教育やワークルール検定など「守る・守らせる」取り組みをイメージするかもしれないが、今回焦点を当てるのは、守るべきワークルール、その中でも特に重要な労働分野の法律(以下、労働法)を「つくる」ことをめぐる労働組合の奮闘の歴史だ。

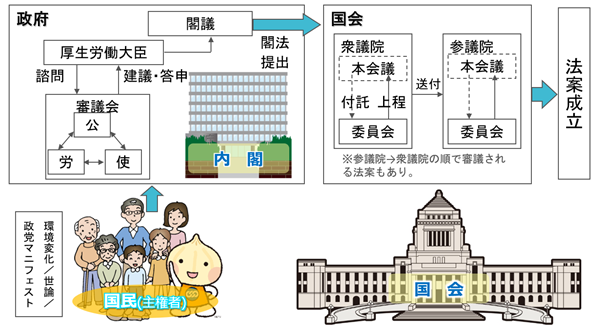

初回はプロローグとして、日本の労働法はどのようなプロセスでつくられるのか、最も重要な舞台である「労働政策審議会」を中心にその特徴をみておこう。

ILOの三者構成原則と日本の審議会

労働法は、どこでどのようにつくられるのか。

戦後、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法という3つの法律(労働三法)が制定された。労働基準法で最低限の労働条件を確保し、それ以上の部分については、使用者と労働組合が、対等な立場で自主的に交渉し決定していくという「労使自治」にもとづくシステムがつくられた。労使が締結する労働協約は、就業規則や個別労働契約よりも強い効力を持ち、一定の要件を満たせば、組合員ではない従業員や、同じ地域の同じ産業の労働者全体に拡張して適用されるという機能(拡張適用)も持っている。

ただ、すべての労働者をカバーするルールにするには、やはり法制化が必要だ。労働組合は、職場での労使交渉を通じて様々なルールを積み重ね、それを根拠に労働法として法制化を求めるという政策・制度実現の取り組みを進めてきた。また、裁判闘争を通じた判例によるルール化も行われてきた。

こうした労働組合の取り組みを前提に、現在、労働法をつくる機能を担っているのは、公労使三者構成の「労働政策審議会」だ。

厚生労働省のWEBサイトには、「労働政策審議会」について、こう記されている。

労使参加の下での政策決定

労働現場のルールは、現場を熟知した当事者である労使が参加して決めることが重要となります。国際労働機関(ILO)の諸条約においても、雇用政策について、労使同数参加の審議会を通じて政策決定を行うべき旨が規定されるなど、数多くの分野で、公労使三者構成の原則をとるように規定されています。そのために、労働分野の法律改正等については、労働政策審議会(公労使三者構成)において建議、法律案要綱等の諮問、諮問に対する答申を行っています※。

他の府省庁にも審議会はあるが、三者構成原則が規定されているのは、労働関係の審議会だけだ。なぜ、三者構成なのか、その根拠とされるILOの政労使三者構成原則の成り立ちを振り返っておこう。

「フィラデルフィア宣言」で三者構成を再確認

1919年、第1次世界大戦の終結を受けて開催されたパリ平和会議において、労働条件の国際規制促進のための常設機関の設置が合意され、その意思決定機関には各国から政府2名、労使各1名が参加することとされた。

これを受けて創設されたILO(国際労働機関)は、その憲章において「世界の永続する平和は、社会正義を基礎としてのみ確立することができる。世界の平和及び協調が危くされるほど大きな社会不安を起すような不正、困苦及び窮乏(きゅうぼう)を多数の人民にもたらす労働条件が存在する。これらの労働条件を改善することが急務である。いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国における労働条件の改善を希望する他の国の障害となる」という認識を共有し、総会・理事会の構成、条約・勧告の採択、それらの実施監視というすべてのレベルにおいて、政労使による協議や意思決定システムを組み込んだ。

しかし、再び戦禍が起きる。1944年5月、ILOは「フィラデルフィア宣言」を採択し、ILOの根本原則として、特に次の4点を再確認した。

国際労働機関の目的に関する宣言

(フィラデルフィア宣言)1944年5月10日

(a) 労働は、商品ではない。

(b) 表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない。

(c) 一部の貧困は、全体の繁栄にとって危険である。

(d) 欠乏に対する戦は、各国内における不屈の勇気をもって、且つ、労働者及び使用者の代表者が、政府の代表者と同等の地位において、一般の福祉を増進するために自由な討議及び民主的な決定にともに参加する継続的且つ協調的な国際的努力によって、遂行することを要する。

現在に至るまで、政府以外の代表が正式に参画する国際機関はILOだけであるが、なぜILOはそれほどまでに三者構成を重視するのか。

その根底にあるのは、格差や貧困を放置することは戦争や社会的混乱を招くという二度の世界大戦の惨禍への深い反省と、他国の劣悪な労働条件を放置することは自国における労働条件の改善を阻害し公正な国際競争を損なうという認識だ。そして、公正なワークルールを実現するには、「労使自治」の原則を前提に、最も切実な利害関係者である労働者と使用者の参画と協力が不可欠であると考えるからだ。

この政労使三者構成の原則は、1976 年の第 144号条約 (国際労働基準の実施のための三者協議) 、1978 年の第 150 号条約 (労働行政) に具体化され、また1999年に打ち出された「ディーセントワーク実現の4つの戦略目標」にも「社会対話の確保」として明記されている。

真の「労働者代表」がILO総会に参加するまで

日本政府は、1919年の創設時にILOに加盟したが、国内では労働組合を法的に認めることもなく、三者構成の重要性も十分認識していなかった。

当時の日本は、労働組合の「創成期」にあった。1912年に鈴木文治が友愛会を結成するが、「労働組合」を名乗ると弾圧されることから、最初は穏健で合法的な活動に徹した。その間に組織を拡大し、1919年に「大日本労働総同盟友愛会」を結成して、8時間労働制、労働組合結成の自由、治安警察法の廃止を求める運動方針を決定。1920年に「日本労働総同盟友愛会」、1921年に「日本労働総同盟」に改称した。

ワシントンで開かれた第1回ILO総会に、日本政府は60名近い大代表団を送りこんだが、労働者代表については「わが国には未だ代表的な労働団体が存在しない」として鳥羽造船所技師長の桝本卯平(ますもと うへい)氏を選定し、各国の労働者代表から強い批判を浴びた。さらに第3回総会では政府選定の「労働者代表」が自ら労働者代表の要件を満たしていないと、その資格の否認を求め、混乱を招いたという不名誉なエピソードが残っている。

日本労働総同盟の鈴木文治会長が、正規の手続きを踏んだ初の労働者代表として参加を果たしたのは、1924年の第6回総会のことだった。

しかし、その後、日本は戦時体制へと突き進み、1938年にILOを脱退。三者構成が本格的に労働法制決定プロセスに組み込まれるのは、戦後になってからだった。

原点となった「労務法制審議委員会」

1945年、GHQ(連合国最高司令官総司令部)の「労働組合の結成奨励」という民主化指令を受けて、労働組合法などが整備されることになり、その具体的な議論の場として「労務法制審議委員会」が設置された。ここに行政、有識者、国会議員に加えて、使用者と労働者の代表がほぼ対等に参画。その審議をもとに制定された労働組合法には、公労使からなる「労働委員会」が規定された。これが日本の公労使三者構成の原点と言われている。

さらに1947年に制定された労働基準法や職業安定法にも、それぞれ公労使三者構成の労働基準委員会、職業安定委員会が規定された。委員会はのちに「審議会」と改称され、労働法制の主要な政策決定システムとして機能するようになった。

審議会主導の政策決定プロセスの確立

では、「審議会」を中心に具体的にどのようなプロセスで労働法制がつくられるのか。

重要なテーマについては、まず、労働省(のちに厚生労働省)が有識者による研究会を設置し、議論のたたき台(報告書)を作成する。これをもとに公労使三者構成の審議会で議論を行ない、労働大臣(のちに厚生労働大臣)あてに建議がまとめられる。その建議をもとに担当部署が法案要綱を作成し、これを再び審議会に諮問する。審議会が承認すると、その法案要綱にもとづいて法案が作成され、内閣法制局等の精査を経て閣議決定され、国会に提出されるという流れになっている。

1970 年代には、こうした審議会主導の政策決定プロセスが確立し、1980 年代には労働法制・労働政策の整備を進める上で大きな力となった。

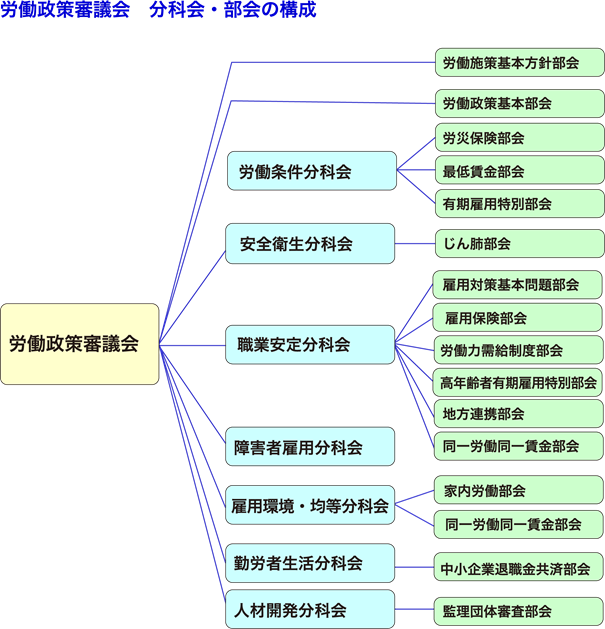

2001年の中央省庁再編で厚生労働省が設置されると、労働省に置かれていた各種審議会の整理統合が行われた。労働省時代は、雇用審議会、中央労働基準審議会、中央職業安定審議会などに分立していたが、厚生労働省では、本審として「労働政策審議会」(以下、労政審)が設置され、その下に現在は7つの分科会(労働条件分科会、安全衛生分科会、職業安定分科会、雇用環境・均等分科会、勤労者生活分科会、人材開発分科会、障害者雇用分科会)と16の部会が置かれている。分科会も部会も、基本的に公労使三者構成だが、障害者雇用分科会はさらに障害者代表委員を加えた「四者構成」となっている。

労政審は、重要事項に対して大臣からの諮問につき審議して「答申」するほか、委員による審議を経て「建議」をすると定められている。

労政審の委員は、公益、使用者、労働者の三者同数(各10名)で構成。公益委員は研究者や弁護士などの専門家から厚生労働省が推薦し、使用者側委員は経済団体、労働者側委員は主に連合が作成するリストにもとづき推薦される。

他府省の審議会でも、労働組合や経営団体の代表が委員となる例は多いが、その比率は低い。公労使の委員が同数で構成され、幅広く政策を調査・審議しているのは、労政審だけである。

現在も、労政審が労働政策決定プロセスにおいて重要な役割を果たしていることに変わりない。しかし、省庁・審議会再編と前後して、1990年代後半頃から、各省庁よりも上のレベルの政府機関が労働法制の規制緩和を打ち出し、労働行政はその実行部隊と位置づけられる事態が生じ、審議会は「結論ありき」の議論を強いられる場面が増えていった。

その背景には、何があったのか。労働組合はこの状況にどう立ち向かったのか。

次回から、本編としてワークルールをめぐる攻防をたどっていこう。

<次回につづく>

(執筆:落合けい)

※「答申」は諮問された事項について意見を述べること、「建議」は直接の諮問事項ではなくても関連する事項について意見を述べること。

◆参考文献・資料

濱口桂一郎(2018)『日本の労働法政策』労働政策研究・研修機構

中村圭介・連合総合生活開発研究所編(2005)『衰退か再生か—労働組合活性化への道』勁草書房

『日本労働研究雑誌』2008年特別号(雇用システムの変化と労働法の再編)労働政策研究・研修機構)

『日本労働研究雑誌』2008年10月号(労働政策を考える)労働政策研究・研修機構

『日本労働研究雑誌』2021年6月号(労働者を守る公的機関のいま)労働政策研究・研修機構

厚生労働省(労働政策審議会)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouseisaku/index.html

ILO駐日事務所

https://www.ilo.org/tokyo/about-ilo/lang–ja/index.htm