くらし・生活

2025年年金制度改正について

「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」(年金制度改正法)が2025年6月13日に成立しました。本改正に対して、連合は事務局長談話を発出しています。

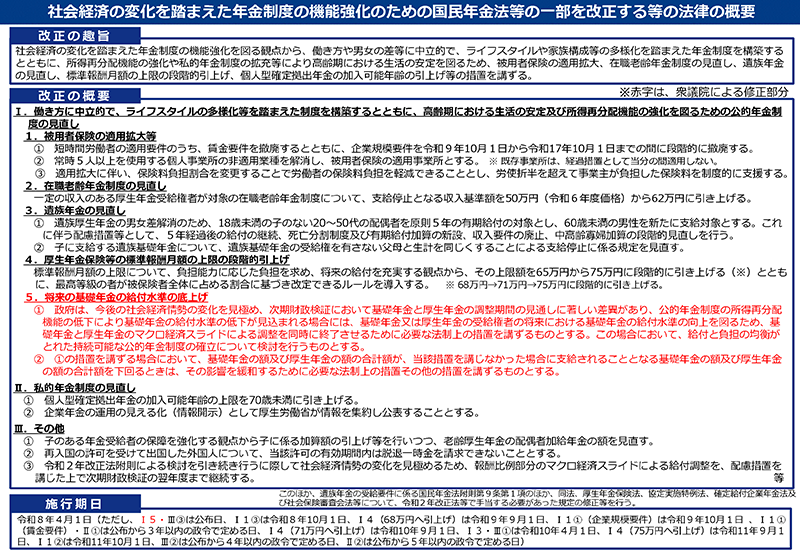

改正法の概要

1.被用者保険の適用拡大等

- ① 短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を2027年10月1日から2035年10月1日までの間に段階的に撤廃する。

- ② 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。 ※ 既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。

- ③ 適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。

2.将来の基礎年金の給付水準の底上げ

- ① 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、次の公的年金制度の財政検証において基礎年金と厚生年金の調整期間の見通しに著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金または厚生年金の受給権者の将来における基礎年金の給付水準の向上をはかるため、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講じる。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。

- ② ①の措置を講ずる場合において、基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかった場合に支給されることとなる基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講じる。

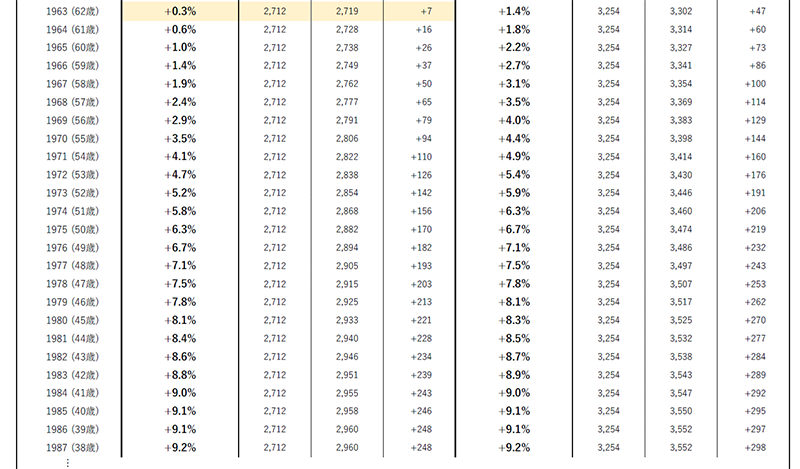

Q:第217通常国会の審議では、年金の給付水準の底上げが大きな争点となりました。どの程度、底上げされる試算なのでしょうか。

A:第217通常国会の審議で用いられた試算が、厚生労働省の社会保障審議会年金部会の資料で公表されています。

厚生労働省 第25回社会保障審議会年金部会資料【抜粋】(2025年6月30日開催)

なお、改正法では、2029年の財政検証において基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に必要な法制上の措置を講じるとされています。また、その際の具体的な年金の給付水準の底上げ方法についても今後の検討になります。

3.その他

- ①在職老齢年金制度の見直し

支給停止となる収入基準額を50万円から62万円に引き上げる。 - ②遺族年金の見直し

遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。これに伴う配慮措置等として、5年経過後の給付の継続、死亡分割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行う。子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直す。 - ③厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げるとともに、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。

※改正内容の詳細やその他の改正事項は、厚生労働省の公表資料をご確認ください

年金制度改正法案に対する連合の考え方

基礎年金の給付水準は、国民の老後の生活に直結する重要課題であり、底上げする必要があります。そのためには、厚生年金の積立金を活用することなく、被用者保険のさらなる適用拡大や保険料拠出期間の延長、必要な国庫負担財源の確保をはかるべきであり、保険料負担者の納得も得られるよう、十分に国会で議論すべきと考えます。

また、法案において被用者保険の適用要件である企業規模要件(現在50人以上)の最終的な撤廃時期を2035年10月としていること、既存個人事業所(5人以上)については経過措置として撤廃までの期限を定めないとされていることに対し、早期での適用拡大の実現に向けて2030年の次期改正までの撤廃を求めています。

第3号被保険者制度については、廃止に向けた検討会を設置するなど、今後の道筋をつけるべきと考えます。

全被用者への被用者保険の完全適用、第3号被保険者制度廃止

公的年金制度は5年に1度、年金の財政状況を確認し、将来の給付水準の見通しを示す財政検証を実施、その結果や現状などを踏まえ、改正の議論が行われます。

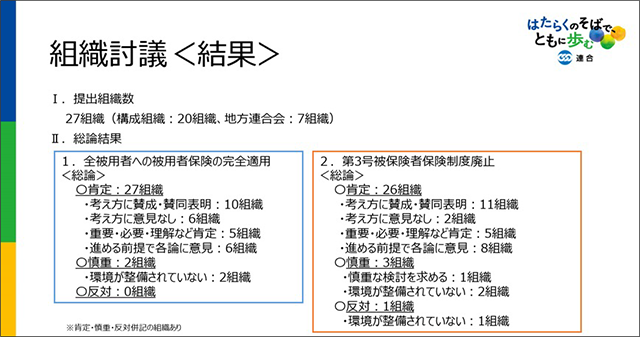

連合は、議論に臨むにあたり、2024年6月20日に第9回中央執行委員会で「公的年金制度の見直しに対する連合の対応について」の中で、「年金部会の検討事項に対する連合の考え方」を確認しました。また、年金部会等で議論が本格化する中で、さらに「働き方などに中立的な社会保険制度に対する連合の考え方」を確立する必要があり、9月に「全被用者への被用者保険の完全適用」と「第3号被保険者制度廃止」という2つの論点で46構成組織・47地方連合会において組織討議を実施。その結果を踏まえて、10月18日に第13回中央執行委員会において、「働き方などに中立的な社会保険制度(全被用者への被用者保険の完全適用、第3号被保険者制度廃止)に対する連合の考え方」を確認しました(添付資料1・2参照)。それに伴い、6月に確認した「年金部会の検討事項に対する連合の考え方」も修正しております(添付資料3)。

組織討議で寄せられた意見と対応について

組織討議では、多くの組織から「全被用者への被用者保険の完全適用」と「第3号被保険者制度廃止」に対して肯定する意見が寄せられました(添付資料4)。

一方で、第3号被保険者制度廃止までの移行期間を十分に確保すべきとの指摘もあり、5年を「10年程度」にするなどの修正を行っています。

また、第3号被保険者制度については、育児や介護などで働けない人への配慮、就労環境の整備、育児や介護の支援策や環境整備などが必要との指摘もあり、中立的な社会保険制度に対する「考え方」に、「疾病や育児・介護などで働きづらい人や働きたくても働けない人も一定数いることを踏まえ、仕事と治療の両立支援や子ども・子育て支援の充実、在宅介護サービスの充実といった支援策が必要」と追記しています。

全被用者への被用者保険の完全適用では、保険料や事務負担が増える中小企業への支援、労務費を含む価格転嫁が必要といった指摘もありました。そのため、中立的な社会保険制度に対する「考え方」に、「中小企業や個人事業主の負担軽減のための方策を検討し、労務費を含む価格転嫁を推進する」と追記しています。

学生除外要件については、学費などを稼ぐ学生の負担増となり慎重な検討が必要との指摘があり、「考え方」に「学業が本業であることをふまえ」との修正も行っています。

なお、健康保険については、医療保険財政への影響を懸念する意見など複数あったため、健康保険の被扶養のあり方や国民健康保険制度の財政基盤安定の方策については、年金制度と分けて今後検討していく予定です。

第3号被保険者制度について

第3号被保険者制度の廃止については、組織内外で賛否両論の様々なご意見があります。国民年金の被保険者は、自営業や学生などの第1号、会社員や公務員などの第2号、専業主婦などの第3号がありますが、このうち第3号は、第2号の配偶者で原則年収130万円未満などの要件があり、個人としての保険料負担なく、将来基礎年金を受給できます。そのため、単身や共働き世帯と比べ不公平であり、いわゆる「年収の壁」を超えないよう就業調整が行われることで、女性のキャリア形成を阻害しているとの課題が指摘されてきました。

連合は、様々なご意見に留意しつつも、働き方やライフスタイルが多様化する中で、配偶者の働き方などにより第3号被保険者に該当するかが決まる現行制度は、中立的な社会保険制度とはいえないと考えております。

また、制度上の男女差はないものの、現状は第3号被保険者の98%を女性が占めていることから、女性のキャリア形成を阻害し、男女間賃金格差を生む原因の一つとなっており、保険料を負担し、給付を受けるという保険の原則に立ち返る必要があるとも考えております。そのような「考え方」を踏まえ、今回組織討議結果を行った結果、第3号被保険者制度は廃止すべきとの結論に至りました。

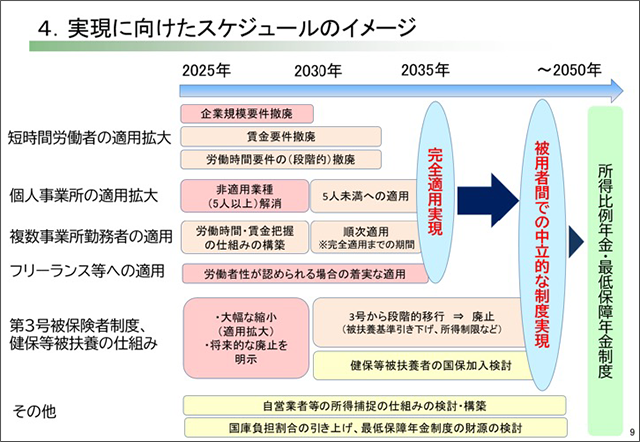

第3号被保険者制度廃止に向けては、制度廃止時点の年金受給者や第3号被保険者の受給権に留意しつつ、段階的に改正する必要があります。

そのため、第一段階では、まず新たに第3号になれない制度とし、次に10年程度の期間を設けて、最初の5年程度で配偶者の所得制限、次の5年程度で子どもを養育する親との要件を設けるなど、経過措置を考えております。

第二段階では、第3号被保険者制度を廃止し、自営業者等の所得捕捉の仕組み、国庫負担割合の引き上げにより、所得比例年金・最低保障年金制度の構築をめざしていく予定です。

なお、①過去に第3号被保険者期間があった受給者の年金は減額しない、②廃止時点で第3号被保険者である人、受給者ではないが過去に第3号被保険者であった期間がある人について、第3号被保険者としての加入期間にかかる将来の基礎年金は減額せず、受給資格期間にも含める、③公的年金制度における次世代育成支援の観点で、育児期間中の社会保険料免除措置を拡大(例:「子が小学校入学までの期間」など)する、④様々な事情により働くことができず無年金となる人、受給資格期間を満たしたとしても低年金の人に対しては、生活手当(仮称)などの加算で対応するなど、廃止にあたっては相当な期間をかけて、想定される影響や課題に配慮した制度を求めていく予定です。

また、被用者保険の適用は、働き方によっては手取り収入の減少になる場合もある一方、将来の年金の受取額が増加するメリットもあることについて、さらなる周知・啓発が必要と考えております。