2026.01.30

62PV

62PV いいね|3

いいね|3

今年も1月23日(金)にエテルナ高崎で高崎地区労働三団体「新春の集い2026」を開催しました。主催者である 「連合群馬 高崎地協」、「高崎地域 勤労者スポーツ協会」、「高崎地区 労働者福祉協議会」の役員、市長、協力議員をはじめとする来賓、加盟労組と企業の関係者、総勢97名が参加しました。

小野澤副議長の司会進行により、猪岡議長と富岡賢治市長の挨拶、勤スポ 浅田会長の乾杯によって盛大に開催されました。また来賓者や協力議員のみなさんからもお祝いの挨拶をいただきました。

そして今年は、新設された労使会館の自動販売機に素敵なデザインをした中央情報大学校の生徒さんへ感謝状と記念品を贈呈しました。この自動販売機はG-FIVEファン必見のデザインとなっております。労使会館を利用の際には、ぜひこの自動販売機で飲み物をお買い求めください。

また、高崎地区労働三団体の活動を通して集められたチャリティ金を高崎市社会福祉協議会への贈呈しました。

高崎地協は2026年も三団体で連携をはかり、多くの仲間のつながりを強化して地域に根差した活動に取り組んで参ります。本年もどうぞよろしくお願いします。

2026.01.22

1824PV

1824PV いいね|194

いいね|194

当社団法人は一般市民、行政に対して動物愛護の精神に基づき、犬や猫、動物達の生きる権利と、生き方を選べない犬猫動物達と共生できる環境を作り、精一杯生きる機会を与えるための活動を目的とします。

日々の活動はX(旧ツイッター)をご覧ください。

https://x.com/tochigiwannyan

里親会日程・活動実績などは

当団体ホームページをご覧ください

https://totigiwannyan.jimdofree.com/

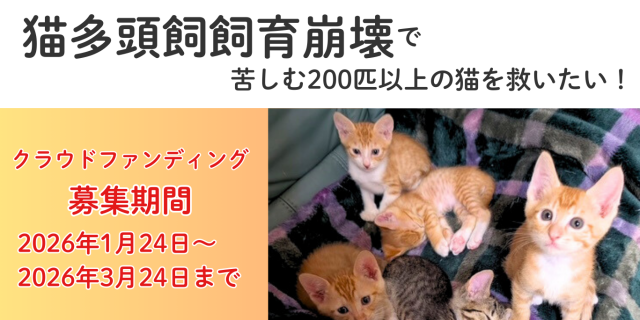

今回、ゆにふぁんのご協力のもと、

~1軒でも多くの猫多頭飼い家庭崩壊を救いたい!~

をready forにて、クラウドファンディングをはじました。

現在、多頭飼いにて家庭崩壊がしている、3つの現場で200匹以上の猫を保護しており、1匹あたり健康診断・治療、不妊去勢手術、食事やトイレ代など多くの費用がかかります。資金不足により救える命を救えなくなる危険性を常に抱えています。

活動規模を縮小することも考えましたが、普段の活動の仲間の支えや過去のゆふぁんの協力によるクラウドファンディングを通じて100匹以上の野良猫を救えた経験から、活動を止めずに続ける決意をしました。

現在抱えている200匹以上の猫たちを救い、また、犬猫の保護活動を永続的に続けるために始めたペット火葬事業が安定するまでの「つなぎ資金」を確保するため、再びゆにふぁんのご協力のもと、クラウドファンディングを立ち上げました。支援によって活動を継続し、命をつなげたいと考えています。

寄付募集期間は令和8年1月24日0:00~令和8年3月24日23:00

目標金額は200万円。

寄付金は一匹あたりの保護に

健康診断・血液検査・治療費 約5,000~10,000円

不妊・去勢手術 約10,000円

毎日のご飯・トイレ代 etc

に、使わせていただきます。

〇多頭飼放置猫の不妊去勢手術、治療費

一匹@ 約15,000×120匹=約1,800,000

子猫 治療 エサ代 約200,000

ご協力、ご支援宜しくお願いいたします。

詳細は

https://readyfor.jp/projects/wannyan200

になります。

当団体の主な活動実績です。

・平成20年:犬猫の保護活動をスタート。

・平成27年:一般社団法人 栃木・わんにゃん応援団(非営利型法人)を設立。 当法人は、一般市民、行政に対して、動物愛護の精神に基づき、犬や猫、動物達の生きる権利と、生き方を選べない犬、猫、動物達が共生できる環境を作り、精一杯生きる機会を与える為の活動を目的とします。

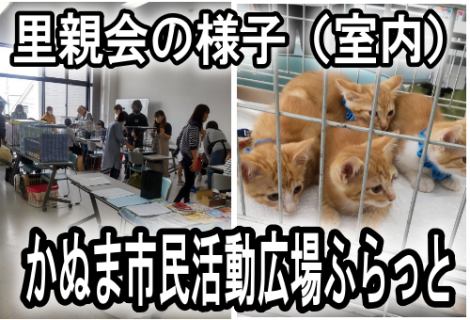

・団体設立後:まちの駅 新・鹿沼宿やかぬま市民活動広場ふらっとで、犬猫の譲渡会を月1~2回のペースで開催(現在も実施中。次回予定は当団体WEBページをご覧ください)。

・平成28年:活動が認められ、NHKおはよう日本 -関東甲信越- と、NHKとちぎ640のコーナーにて、猫の保護活動の取材を受け放映。

・平成28年:当団体の犬猫不妊・去勢手術の助成金制度創設の要望書を鹿沼市長に提出し、翌年に承認、助成金制度が開始。

・平成30年:獣医師と地域猫活動ボランティアのネットワークを強化するため、鹿沼地域猫活動連絡協議会を結成。

・令和2年:かぬま市民広場ふらっとに管理委託し、猫保護器の無料貸し出しを開始。

・令和3年:鹿沼市ふるさと納税の項目に「犬猫殺処分ゼロに向けた事業」の追加を求め、2032名の署名を集め市長に提出。

・令和3年:栃木県足尾町の野良猫を救うため、クラウドファンディングを実施し、目標金額1,200,000円に対し、目標を大きく上回る2,018,000円の支援を受ける。結果、計画以上の成果をあげることができた。(不妊・去勢手術・治療103匹。一緒にいた子猫の保護・治療・ワクチン接種完了後、43匹全頭に里親決定。冬越えのための猫小屋作成。)

・令和5年:【ペットフードバンク かぬま】を開設。

・令和7年 12月:里親が見つかった犬猫 908匹。野良猫、多頭飼育家庭等の不妊・去勢手術 982匹。

今後も継続して、人と猫が幸せに暮せる街を目指し、活動していきます。

2026.01.19

104PV

104PV いいね|8

いいね|8

物価高騰のなか、生活困窮者や低所得者層も安心して年末年始を迎えられるよう、必要な食糧を無償で提供しました。地域社会における貧困緩和と社会的孤立の防止を目指し、労働者福祉団体が中心となり、地域社会とつなぐ・つながる活動を通し、「多分野協働」で支え合う取り組みを実施しました。

実施日:2025年12月27日(土)10:00~14:00

場 所:グッジョブセンターおきなわ(南部)、沖縄市雇用促進等施設(BCコザ)1階(中部)

対象者:年末年始の食糧に困る方や年越しに不安を抱える方

配布数:309世帯(南部:152世帯、中部:157世帯)

内 容:年末年始に必要な食料品

2020年から取り組んでいる運営経験を活かし、世帯ごとに配布ブースを設けスムーズな動線で食品の受け渡しができるようにした。当日は多くのボランティアスタッフが参加し、食品詰め合わせセットをつくってもらった。

前年度にリユース市へ来場された方々からの「子どもの式服や体育着がほしい」という声を受け、今年度は式服やスーツを中心に、多くのリユース品が集まり、必要な方々の手に届いた。

62PV

62PV いいね|3

いいね|3