現在、G7(主要国首脳会議)やG20(金融世界経済に関する首脳会合)などの政府間会合においては、労働組合や経済団体、学術団体や市民団体(NGO)などが公式エンゲージメントグループと位置づけられ、社会対話や政策提言を行っているが、政府間会合に対し、いち早く対話を働きかけたのは国際労働運動だった。

OECD-TUAC(OECD労働組合諮問委員会)の加盟組織が中心となって「労働組合声明」を取りまとめ、開催国のナショナルセンターがホスト組織となってレイバーサミットを開催し政策反映を行う。その取り組みが広く波及し、エンゲージメントグループが公式に位置づけられることになったのである。 初のレイバーサミットが開催されたのは、1977年のイギリス。2年後の東京サミットでは、日本の同盟・総評がホスト組織を務めた。レイバーサミットはどういう経緯で始まり、発展を遂げたのか。その運営に深く携わった生澤千裕日本ILO協議会理事に話を聞こう。

生澤 千裕(いくさわ ちひろ)

日本ILO協議会理事、JILAFプロジェクトアドバイザー

1979年同盟(国際局)に入局し、同年5月に東京で開催された「先進国労組指導者会議(G7レイバーサミット)」に対応。1987年民間連合国際局副部長、1989年連合国際局部長。生活福祉局、政治政策局、政治局、企画局等を経て、2005年連合国際局長、2007年総合国際局長(常任中央執行委員)、2011年総合企画局長(常任中央執行委員)。2013年10月に退任し、2017年10月まで連合参与を務める。現在、日本ILO協議会(特定非営利活動法人 ILO活動推進日本協議会)理事、国際労働財団(JILAF)プロジェクトアドバイザー。

ホスト組織にとっては一大事業

先進国首脳会議(サミット)の第1回会合は、1975年にフランスで開催された。参加国は、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、アメリカ、日本の6カ国(G6)。1970年代初めに起きた通貨危機やエネルギー危機を背景に先進国の首脳が率直な意見交換を行う場として設定された。1976年の第2回からはカナダが加わり、G7として開催。これに対応し、国際労働運動が「レイバーサミット(先進国労働組合指導者会議)を開催するようになったのは、1977年にイギリスで開催された第3回からだった。

初のレイバーサミットは、イギリスのナショナルセンターTUCがホスト組織となり、アメリカのAFL-CIO、西ドイツのDGB、日本の同盟が参加。G7サミットの議長を務めるキャラハン英首相に申し入れを行った。そして、第5回となる1979年のG7の開催国は日本(東京)。この時の東京レイバーサミットは、同盟と総評の共催で開催された。同盟の国際局でその対応にあたった生澤さんは、当時の状況をこう振り返る。

レイバーサミットについては、当初から、ICFTUではなくOECD-TUACで労働組合声明などの内容を検討していました。1977年に初のレイバーサミットが開催された時、アメリカのAFL-CIOがICFTUを脱退していたことから(1969年に脱退し、1982年に復帰)、AFL-CIOが引き続き参加していたTUACが主な議論の場となったんです。日本でも、東京サミット開催時、総評はICFTUに未加盟でしたが、TUACには前年の1978年に加盟したというタイミング。そこで、両組織が協議を行い、合同で準備委員会を発足させて国内の準備を進めるとともに、TUACの経済政策作業部会における「労働組合声明」の起草作業にも揃って参加しました。

『ものがたり戦後労働運動史 Ⅸ』(教育文化協会刊)には、1979年6月28、29日の第5回先進国首脳会議に先立って、6月22日にホテルオークラで労組指導者会議(レイバーサミット)が開催されたことが詳細に記されている。参加組織は、アメリカ・AFL-CIO、イギリス・TUC、西ドイツ・DGB、カナダ・CLC、フランスのCFDTとFO、イタリアのCISLとUIL、日本の同盟と総評という7カ国10組織。加えて、ICFTU、ICFTU-ARO、ETUC、TUACなどの代表が参加した。

出所:公益財団法人総評会館 総評退職者の会

歓迎の挨拶を行った総評の槙枝元文議長は「エネルギーや経済調整の課題が政府代表や大企業の影響のもとでだけ決定されてはならない。ここに出席した各国の労働組合の代表は、各国政府の政策決定に影響力をもっており、この会議の成果を東京サミットに強力に反映させたい」と述べたという。また、レイバーサミット参加者と大平正芳首相との会談時間は2時間15分にも及んだこと、労働組合声明は各参加国代表に配布されたこと、終了後の7月24日には総評議長、同盟会長が大平首相らと会見し、サミットに労働側の意見がどのように反映されたかを確認したことなども紹介されている。

レイバーサミットは、開催国のホスト組織にとって、まさに「一大事業」なんです。同盟国際局に入局したばかりの私も、その準備段階から全力投球で取り組みました。開催にあたって記者会見を設定し、日本政府関係者への事前調整を何度も重ね、サミット終了後には首相官邸で首相、官房長官、労働大臣との会見を行いました。 当時のG7の重要性はおそらく今よりも大きく、どの国の労働組合も熱意をもってレイバーサミットの運営にあたっていました。

すべての人にディーセント・ワークを

その後、連合が結成された1989年にはベルリンの壁が崩壊し、東西ドイツが統一(1990年)。1990年代には東西冷戦構造が終焉を迎え、経済のグローバル化が一気に加速した。

多国籍企業がグローバル市場で大きく成長する一方、その負の側面も顕在化し始める。「底辺への競争(Race to the Bottom)」と呼ばれる過酷な国際競争が繰り広げられ、世界中で格差の拡大が進行し、貧困問題をも悪化させた。働く人々の雇用や生活が圧迫される中、国際労働運動の主な政策目標は、経済のグローバル化に対して労働基本権や生活条件をいかに確保していくかに向けられていく。

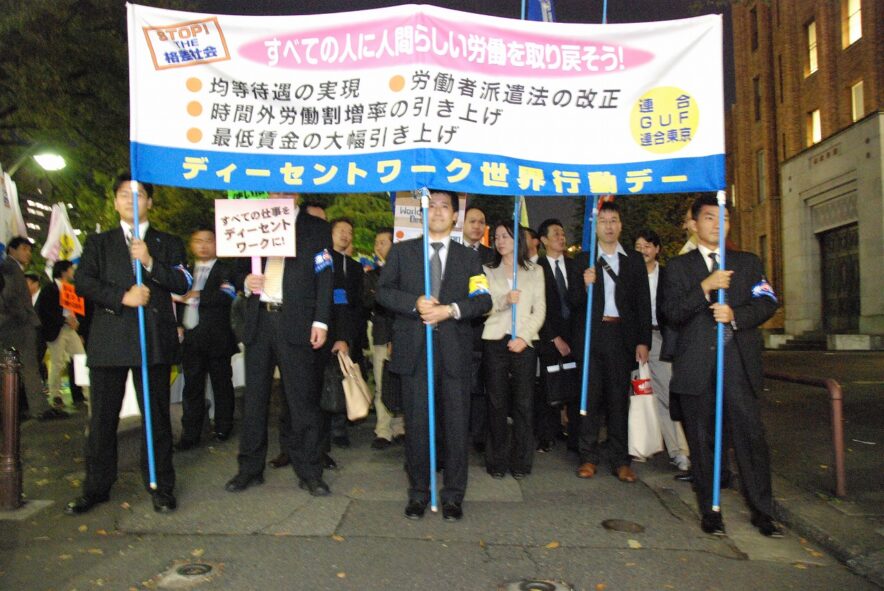

ILOは1998年の総会で「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」を採択し、翌1999年の総会ではソマビア事務局長(当時)がILOの主要目標として「ディーセント・ワーク」を提唱した。そして、2008年の総会では「公正なグローバル化のための社会正義に関するILO宣言」が採択され、ディーセント・ワークの概念が制度化されて、ILOの政策の中核に据えられることになった。これを受けて、ITUCは、国際社会における政労使三者合意である「ディーセント・ワークの実現」を国際労働運動の最重要政策課題に位置づけ、2008年、「10月7日」をディーセント・ワーク世界行動デーに設定し、世界の労働組合に一斉行動を呼びかけた。

ITUCの呼びかけに応じ、「ディーセントワーク世界行動デー」中央集会とデモ行進を開催(2008年10月9日、都内)

-884x756.jpg)

こうした流れの中で、連合がホスト組織を務めることになったのが、2008年のG8北海道洞爺湖サミットに向けたレイバーサミットだった。これは同年5月11日にG8労働大臣会合が行われた新潟で開催されている。

連合総合国際局長として事務局を取り仕切った生澤さんは「1990年代には、サミットと連動して各大臣会合が開催されるようになっていましたが、国際労働運動が特に重視したのは、1994年から始まった労働大臣会合。その合意内容は、当然ですが、サミットの議論にもしっかりと反映されるので、労働側としては非常に重視して取り組んでいました。2008年は、サミットが7月初旬に開催され、労働大臣会合はそのわずか2ヶ月前の開催であったので、G8各国の労働大臣との協議を行った上で、サミットのホストとして議長を務める福田首相との協議を行う形にしたんです」とその経緯を説明する。

連合は、前年秋から準備をスタート。「月刊連合」2008年5月号には、レイバーサミット関連の多彩なスケジュールが掲載されているが、前日に連合新潟との共催で開催したシンポジウムのテーマは「ディーセント・ワークを求めて」。そこにはどんな思いが込められていたのだろうか。

1990年代の終わりから、雇用情勢が悪化し、非正規雇用が急増していきました。労働法制の規制緩和とも相まって、雇用は劣化し、働いても十分な賃金が得られないワーキングプア(働く貧困層)が増え、格差が拡大していきました。

連合は、2000年代半ばに「STOP!THE 格差社会」を掲げて運動を展開し、2007年10月に非正規労働センターも設置しました。

そういう中でめぐってきた日本でのレイバーサミット。深刻化するグローバル化の「負の側面」は各国共通の課題であり、各国が連携して対応策を講じ、ディーセント・ワークを確立しなければならないという認識を共有したいと思いました。そのためにできることは何でもやろうと企画の立案や調整に奔走し、連合内の関係局からの多大な協力も得ながら取り組みました。

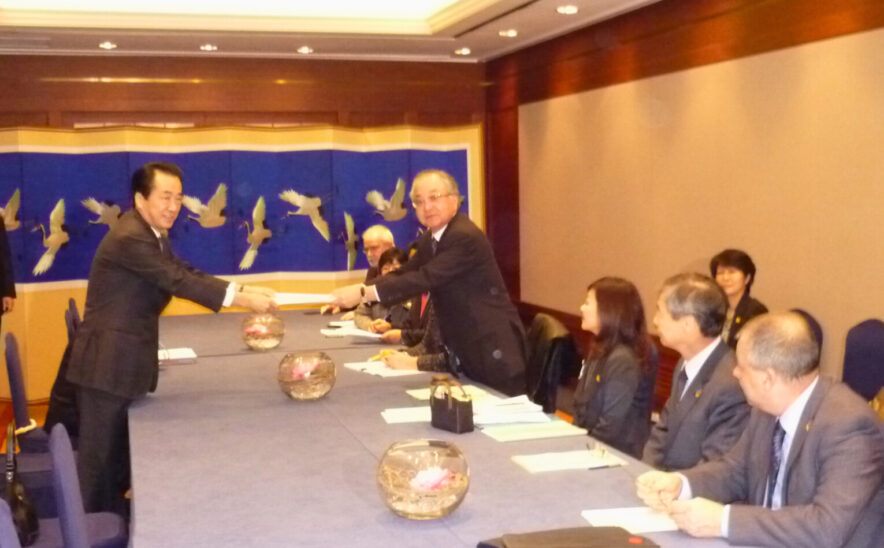

5月8日には、開催に先立って福田康夫首相との政労会見をセッティングし、髙木剛連合会長が、①格差是正のための最低賃金の中期的な引き上げの推進と日雇派遣の禁止等を盛り込んだ労働者派遣法の改正、②雇用と社会保障が連携した社会的セーフティーネットの再構築、③長時間労働の是正、ワーク・ライフ・バランス社会の実現、④公務員制度の抜本改正と労働基本権の確立などを申し入れました。

5月10日のシンポジウムでは、「ディーセント・ワークを求めて」をテーマに日本における働き方の問題点や、格差、貧困の背景を検証したいと企画しました。パネラーは、中野麻美弁護士、西村智奈美衆議院議員、森永卓郎獨協大学教授、古賀伸明連合事務局長。ITUCのガイ・ライダー書記長とOECD-TUACのジョン・エバンス事務局長も講演を行い、ガイ・ライダー書記長は「今のような形でのグローバル化は持続不可能であることがわかってきた。不安定雇用が増え、社会が不平等になり、貧困が悪化している。私たちはすべての人にディーセント・ワークをあたえる要求を掲げて闘っていかなければならない。 そのために今、世界の労働組合の指導者たちが新潟に集まってきている」と投げかけました。

また、5月13日には、各国ナショナルセンターの代表団が、G8議長を務める福田首相に対して「グローバル危機への対応/G8首脳の果たすべき役割」と題した労働組合声明を手交し、意見交換を行いました。

当初、日本政府は、格差やディーセント・ワークをG8サミットのテーマにすることに消極的でしたが、労働側の頑張りで取り上げられることになりました。髙木会長が、「これだけは言っておく!」と、政府や経営者団体に断固として物申す姿がとても強く印象に残っています。また連合新潟の全面的な協力にも感謝しかありません。

余談ですが、ILOが「ディーセント・ワーク」を提唱したとき、日本語訳をどうするかを巡って議論がありました。連合は「人間らしい働きがいのある仕事」を訳語とするよう提唱しましたが、「適切な仕事」など他にも候補が出されました。重要な意義が込められたディーセント・ワークという言葉への訳語として少しでも相応しいものを充てたいという思いがありましたから、「適切な仕事」にはどうしても賛同できません。関係各所に働きかけ、国会質疑なども経て、最終的に「働きがいのある人間らしい仕事」に決着しました。10月7日は、ディーセント・ワーク世界行動デーですが、そういうところでも、連合としてこだわりを持って対応したことを知っておいてほしいと思います。

ジョン・エバンス事務局長

G8労働大臣会合プレイベント「ディーセント・ワークを求めて」シンポジウム(2008年5月10日、新潟)

G20に合わせてL20を開催

北海道洞爺湖サミットから2カ月後の2008年9月、リーマンショックが起きて、世界は一気に深刻な金融危機に陥った。その対応策を話し合うために呼びかけられたのが、G20(金融世界経済に関する首脳会合)だ。G20に対しても、国際労働運動はTUACを中心に労働組合声明を策定するとともに、ITUCが中心となってG20労働サミット(のちのL20(The Labour 20: G20 労働組合会議))を開催し、政策反映を行ってきた。「初回のワシントンでのG20の時は、自公政権でしたが、麻生首相は他国の労働組合とは一切会おうとはしませんでした。2009年の第3回G20の時は、民主党政権で各国労働代表の意見をしっかり聴く場を設けてくれたことが印象に残っています」と生澤さん。参加国が増えたことで意見調整での苦労などはなかったのだろうか。

G20には、OECDに加盟していないインドなども入っていますが、L20の文書は、やはりTUACを中心に作成しました。OECDに未加盟の国の労働組合やITUCの地域組織の意見も聞いた上でのことなので、調整に苦労するというようなことは記憶にありません。ただ、L20は参加組織が多いので、手分けして議長や各国政府代表へ要請に回るのですが、各国政府へのアポイントメントは当該国の労働組合が取り付けます。主要国の1つである日本の首相との会談を設定できるかどうかはチーム全体にとっての一大事であり、連合は会長や事務局長を含め最大限の努力を傾けて取り組みました。スケジュールがタイトで時間も限られていましたが、各国の労働組合が連携して精力的に行動する機会ともなり、国際労働運動の絆の強化につながる側面もあったのではないかと思います。

現在では、G7とG20に関しては、各種ステークホルダーにより形成された団体を公式エンゲージメントグループとして位置づけ、その声を聞くことがシステム化されました。各国政府が経済界の声だけはしっかりと聞こうとする傾向にあった時代を知る身にとっては隔世の感がありますが、それが国際労働運動の長く粘り強い取り組みによって獲得されたことを受け継ぎ、これからも活かしていってほしいと思います。

G20ソウル首脳会議に向けた「レイバーサミット」「菅首相と労組指導者との会談」(2010年11月、ソウル)

(執筆:落合けい)

〈参考文献・サイト〉

※『ものがたり 戦後労働運動史Ⅸ』(教育文化協会)

【関連記事】

[1]連合結成とICFTU加盟問題〈前編〉

[1]連合結成とICFTU加盟問題〈後編〉

[2]国際労働運動のプレイヤー〜その成り立ちと理念[前編]

[2]国際労働運動のプレイヤー〜その成り立ちと理念[後編]

[3]世界を変えた国際連帯行動①ポーランド自主管理労組「連帯」への支援

[3]世界を変えた国際連帯行動②南アフリカのアパルトヘイトを撲滅する取り組み

[3]世界を変えた国際連帯行動③ミャンマー(ビルマ)の民主化支援(前編)

[3]世界を変えた国際連帯行動③ミャンマー(ビルマ)の民主化支援(後編)

[4]「国際労働財団(JILAF)」設立秘話

[5]労働組合が求めた「ビジネスと人権」