「世界を変えた国際連帯行動」の第2弾は、南アフリカ(南ア)のアパルトヘイトを撲滅する取り組みだ。少数の白人による政権が多数のアフリカ黒人の住民を支配・搾取するシステムとして構築されたアパルトヘイト政策。ICFTU(国際自由労連)、ILO(国際労働機関)、国連などの国際社会は、人道的立場から非難の声をあげ、南ア国内の反アパルトヘイト闘争への支援を拡大していった。そして、日本の労働組合は、ICFTUと連携して、南アとの貿易を行う日本企業に対し最大限の働きかけを行った。

生澤 千裕(いくさわ ちひろ)

日本ILO協議会理事、JILAFプロジェクトアドバイザー

1979年同盟(国際局)に入局し、同年5月に東京で開催された「先進国労組指導者会議(G7レイバーサミット)」に対応。1987年民間連合国際局副部長、1989年連合国際局部長。生活福祉局、政治政策局、政治局、企画局等を経て、2005年連合国際局長、2007年総合国際局長(常任中央執行委員)、2011年総合企画局長(常任中央執行委員)。2013年10月に退任し、2017年10月まで連合参与を務める。現在、日本ILO協議会(特定非営利活動法人 ILO活動推進日本協議会)理事、国際労働財団(JILAF)プロジェクトアドバイザー。

あらゆる公的な場が「白人専用」「非白人専用」に分離

アパルトヘイトとは、南アフリカ共和国で、1994年まで行われた人種隔離政策だ。その歴史的経過を簡単に振り返っておこう。

アフリカ大陸最南部に位置する南アフリカ共和国は、気候が温暖で、金やプラチナ、ダイヤモンド、レアメタルなどの地下資源に恵まれている。17世紀、オランダの東インド会社が喜望峰に中継基地を建設すると、オランダからの開拓民が入植してケープ植民地を形成。19世紀末に英国が支配権を確立し、1910年に英国自治領として「南アフリカ連邦」が成立した。自治政府は、「鉱山労働法」や「原住民土地法」などを制定し、原住民である黒人の差別待遇や隔離、移動の制限を制度化した。

1948年、「原住民に対する基本原理はヨーロッパ人優越」を綱領とする国民党が政権を取ると、人種隔離政策は「アパルトヘイト」と名付けられ、強化された。「人口登録法」で住民を白人、カラード、インド人、アフリカ人という4つの「人種」に分類し、非白人の参政権を制限。「雑婚禁止法」「背徳法」によって人種間の結婚と性交渉を禁止し、「集団地域法」で人種別の居住区を指定。「隔離施設留保法」によって、公園、海水浴場、公衆トイレ、教会、レストラン、ホテル、劇場、映画館、エレベーター、バス、列車、学校、役所など、あらゆる公的な場が「白人専用」と「非白人専用」に分離された。

当然ながら、差別と抑圧に抗議する黒人の側の運動も生まれてくる。「アフリカ民族会議(ANC)」は1949年、のちに大統領となるネルソン・マンデラ氏らをリーダーに選出し、不服従抵抗運動を開始。1955年には全国人民会議を開催して「自由の憲章」を採択したが、厳しい弾圧にさらされた。その後、アフリカ人政府樹立をめざす「パン=アフリカニスト会議(PAC)」が結成されるが、1960年、PAC主催の集会で参加者69人が警察に射殺される「シャープビルの虐殺」が起きた。国際社会の非難が高まる中、南ア自治政府は1961年、英国連邦からの脱退と「南アフリカ共和国」の樹立を宣言し、アパルトヘイト政策をさらに強化していった。

なぜ、「南アフリカ共和国」は、強い批判を受けてもアパルトヘイトを続けたのか。 1つは、オランダ開拓民がカルヴィニズムと言われる徹底した選民思想を持っていたことだと言われるが、もう1つは、貴金属やレアメタルの大資源国であったことから、人口の8割以上を占める黒人を鉱山労働者として酷使・搾取し、少数の白人層に富を集中させるシステムとしてアパルトヘイトが制度化されていたからだろう。

使用者側もILOの対応強化を要請

1970年代には、アパルトヘイトは看過できない国際問題となり、国連やILO、国際労働運動が抗議行動を本格化。南ア国内でも、アフリカ人労働組合が次々と結成され、賃金・労働条件の改善とあわせて、反アパルトヘイト運動の先頭に立つようになった。 生澤千裕日本ILO協議会理事は、当時の動きをこう解説する。

国際的な反アパルトヘイト運動の1つの転機となったのは、1973年6月のILO総会(ジュネーブ)での出来事でした。その会期中に労働側も使用者側も「反アパルトヘイト」の立場を明確に掲げたんです。

ICFTUなどの労働側は「反アパルトヘイト国際労働組合会議」を開催しました。国連には強制力を伴う南アへの制裁、各国政府には南ア政府との政治的・文化的・商業的・外交的関係の断絶、官民の投資停止を求めるとともに、使用者団体に対しては南アと何らかの関係を保っている企業に制裁を科すことを提案し、すべての労働組合に対しては南ア労働者の支援を呼びかける決議を全会一致で採択したんです。

使用者団体も会議を開催して、南アの使用者に国際労働基準の受諾に必要な条件を促進するよう訴え、各国の使用者には南ア国民の自由と尊厳、経済保障、機会平等を保障する活動への支持を呼びかける宣言を全会一致で採択。さらにILOの活動強化に向けた議論を理事会に対して働きかけました。これはILOにおいて特筆すべき出来事でした。

こうした流れを受けてICFTUは1974年に「南ア問題調整委員会」を設置。南ア情勢の情報収集と各国加盟組織への情報提供、弾圧事件等での声明の発表、代表団の南ア派遣(南ア当局・関係企業等への申し入れと黒人労働組合等との接触)、黒人労働組合への支援、国際会議の共催、パンフ・ポスター等の発行、機関誌等での南ア問題の特集など、多岐にわたる行動提起を行い、それに応えて各国の労働組合も連帯行動を展開。日本でも、すでにICFTUに加盟していた同盟が1977年に「南アフリカ問題に関する支援決議」を採択し、「愛のミルクカンパ活動(1979年開始)」で集めた募金をICFTUに拠出。その額は分かっているだけで2500万円(1987年拠出分)にものぼる。

1980年代に入ると南ア国内の対立は激しさを増していった。ILOは1981年、総会のもとにアパルトヘイト対策委員会を設置、国連は1985年、非常事態を宣言した南ア政府に対する経済制裁を加盟国政府に要請。同年、ICFTUは「アパルトヘイト撲滅に関する声明」を採択して、国際的な経済制裁を呼びかけるとともに、世界の労働組合の役割として様々なルートで経営側に働きかける行動を提起した。その結果、南アでは、1985年からの3年間で200以上の企業が撤退し、経済は危機的状況に陥った。

特集は「アパルトヘイトはゆるさないぞ」

では、日本の労働組合はどう行動したのか。

1983年9月、総評、同盟など労働4団体が「南アのアパルトヘイトに制裁を!」の要請を関係各省に行い、1986年3月には労働5団体(総評、同盟、中立労連、新産別、全民労協)が「南アにおける人種隔離政策の即時撤廃を求める集会」を開催。

そして『月刊連合』1988年10月号の特集は「アパルトヘイトはゆるさないぞ」。15頁に及ぶこの大特集は、民間連合の招待で同年8月に来日した南アフリカ全国労働組合評議会(NACTU)のJ・プラーチュス執行委員のインタビューから始まっている。

包括的な経済制裁で白人政権を孤立化させてほしい。

それでは黒人の生活も破滅するんじゃないかって?

大丈夫、われわれには十分乗り切る自信がある。

なぜなら黒人は長い間ギリギリのところで生きてきた。

生存方法はしっかりマスターしているんだよ。

プラーチュス執行委員が日本に経済制裁強化を強く求めたのは、欧米諸国が関係縮小を進める中、1987年には日本が南アの最大の貿易相手国となっていたからだ。日本と南アは、地理的には遠く離れているが、1961年に日本国籍を有するビジネス関係者は「名誉白人」とするという不名誉な認定を受けて以来、経済的な関係を深めてきた。『月刊連合』には「まず黒人の苦しみを知ろう」という見出しの後に両国の関係がこう記されている。

レアメタルに限らず南アからの輸入品は日本の家庭にあふれており、トウモロコシ、砂糖、えび、パルプや羊毛など、多くの物資が消費生活に組み込まれている。さらに貴金属としてプラチナや金の存在も見逃せないだろう。例えば、プラチナは昨年の輸入量52トンの内、約30トンは宝飾用に使われており、日本の財テクブームに一役買っている。豊かな日本を支える対南ア貿易の裏で、アパルトヘイトに日々苦しむ黒人たちがいる。経済の原則を越えた、実効のある制裁、それは私たちの消費生活のあり方にも関わっている。

南アの労働組合の要請に対し、日本の労働組合は最大限の行動を展開した。

ICFTUが作成した「南アに投資している企業一覧」にリストアップされた日本企業103社について、事実確認、経済界・関係省庁への申し入れを行い、さらに当該企業の労働組合は労使協議会等において使用者側に貿易・投資活動の自粛を求めていったのだ。

また、1988年5月にはANC(アフリカ民族会議)が東京事務所を開設したが、総評はPTTI(国際郵便電信電話労連)、PSI(国際公務労連)、IFFTU(国際自由教員組合連盟)の加盟組織とともに支援を行い、同事務所は1990年1月から総評会館(現・連合会館)の3階に置かれた。

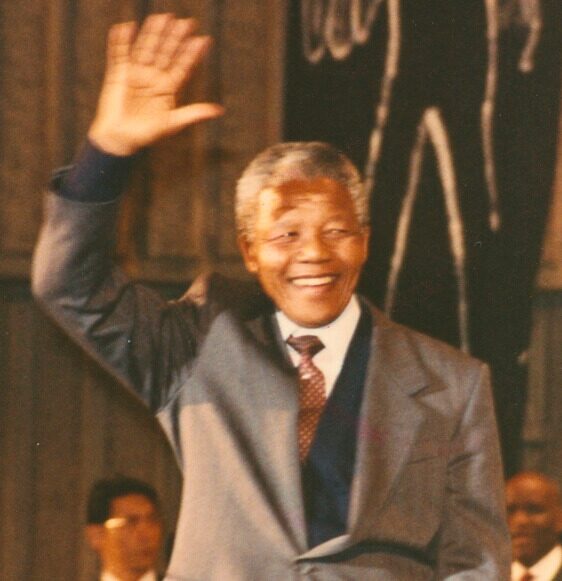

1989年、国際的な反アパルトヘイト運動の高まりを受けて、南アのデクラーク大統領は、撤廃に向けた改革を宣言し、1991年にアパルトヘイト関連法をすべて撤廃。1994年4月には、黒人を含む全人種による制憲議会選挙が実施され、ANCのネルソン・マンデラ氏が大統領に選出された。

アパルトヘイト撤廃への急激な動きは、官民統一の連合結成の時期と重なっている。 連合は、1990年「アパルトヘイト廃止を求める請願署名」に取り組み、140万筆を国会に提出。同年秋のマンデラ氏来日を受け、「ネルソン・マンデラ歓迎日本委員会」にも参加し、山岸章連合会長が会談を行った。

生澤さんは、日本の労働組合の行動をこう振り返る。

反アパルトヘイト運動は、黒人労働者とその労働組合によって粘り強く取り組まれ、それを物心両面で支えたのは、ICFTUやITSs(国際産業別組織、現在のGUFs)とその傘下にある各国労働組合や各国の市民運動でしたが、日本の労働組合の連帯行動が大きな力になったことは間違いないと思います。

1994年4月に実施されることになった全人種参加の制憲議会選挙に対し、ICFTUは200人規模の監視団派遣を決定し、連合にも要請がありました。アパルトヘイト撤廃への道筋がついたとはいえ、治安は依然として不安定であり、混乱も予想されましたが、連合本部から小島国民運動局長と新井国際局部長、情報労連、自治労から各1名の計4名を派遣。自治労から参加したのは、後に連合総合国際局長やILO労働側理事を務めた中嶋滋さんでした。

選挙では、ANCのマンデラ氏が大統領に選出され、5月に行われた就任式には、連合から鷲尾悦也事務局長が出席。日本の労働組合が招待されたのは、長きにわたって反アパルトヘイト運動に多大な貢献をしたことへの感謝が込められていたのだと思います。

次回は、現在、再び混乱の中にあるミャンマーの民主化支援を取り上げたい。

(つづく)

(執筆:落合けい)

〈参考文献・サイト〉

※外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/s_africa/index.html

※『連合運動史』第1巻

※月刊誌『連合』

※鈴木則之(2019)『アジア太平洋の労働運動』(連合新書21、明石書店)

※『総評結成40年 かく闘い、かく歩む 1950〜1989』(公益財団法人総評会館 総評退職者の会)

【関連記事】

[1]連合結成とICFTU加盟問題〈前編〉 | RENGO ONLINE

[2]国際労働運動のプレイヤー〜その成り立ちと理念[前編] | RENGO ONLINE

[3]世界を変えた国際連帯行動①ポーランド自主管理労組「連帯」への支援 | RENGO ONLINE