今回取り上げる「ミャンマー(ビルマ)の民主化支援」は、現在進行形の課題だ。

同国は、長く軍事独裁政権の圧政下におかれていたが、粘り強い民主化運動とその国際的な支援の広がりによって、2011年3月に民政移管が実現。アウン・サン・スー・チー国家最高顧問を中心に新たな社会づくりが進められていた。

ところが、2021年2月1日、事態は暗転する。国軍がクーデターという暴挙に出て、アウン・サン・スー・チー氏をはじめ政府・政党や労働組合のリーダーを拘束し、抗議の声を上げる国民を武力攻撃。国内は内戦状態に陥り、4年が経過した今も、混迷は深まるばかりという状況にある。 生澤千裕日本ILO協議会理事は「この事態を打開するためにも、2011年の民政移管に至るまでどんな国際連帯行動が展開されたのか、知ってほしい」と訴える。国際労働運動は、ビルマの民主化をどう支援したのか。そして、現在、再び軍政下にあるミャンマーに対しどんな支援を行っているのか、前後編に分けてお伝えする。

生澤 千裕(いくさわ ちひろ)

日本ILO協議会理事、JILAFプロジェクトアドバイザー

1979年同盟(国際局)に入局し、同年5月に東京で開催された「先進国労組指導者会議(G7レイバーサミット)」に対応。1987年民間連合国際局副部長、1989年連合国際局部長。生活福祉局、政治政策局、政治局、企画局等を経て、2005年連合国際局長、2007年総合国際局長(常任中央執行委員)、2011年総合企画局長(常任中央執行委員)。2013年10月に退任し、2017年10月まで連合参与を務める。現在、日本ILO協議会(特定非営利活動法人 ILO活動推進日本協議会)理事、国際労働財団(JILAF)プロジェクトアドバイザー。

私たちはビルマをミャンマーとは呼ばない

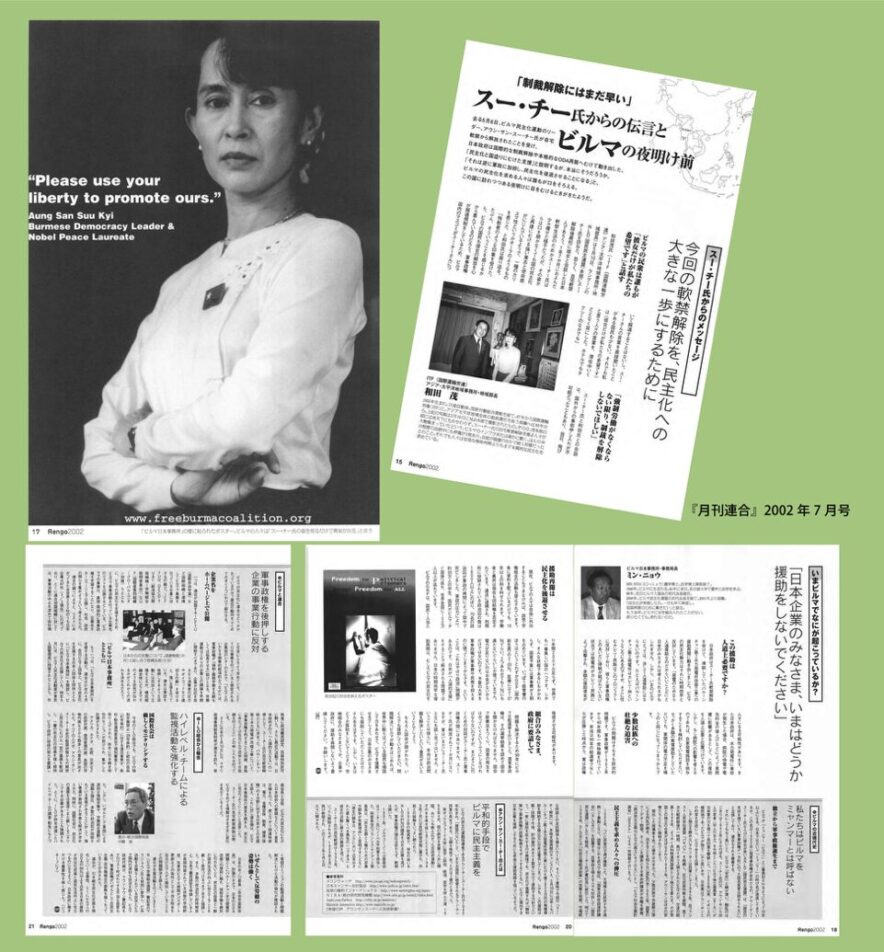

「ビルマ」が「ミャンマー」に国名変更されたのは、1990年のこと。しかし、連合も国際労働運動も、2011年の民政移管まであえて「ビルマ」を使っていた。「ミャンマーと呼ばない」理由は、こう説明されている(『月刊連合』2002年7月号)。

ミャンマーは、現軍事政権が定めたもの。アウン・サン・スー・チー氏と彼女が率いるNLD(国民民主連盟)は、「国民の支持を得ていない軍事政権が一方的に行った国名変更は認められない」と主張しており、連合もそれを尊重する。

ビルマとミャンマーの意味は同じで、口語か文語という表現の違いでしかないのだが、連合はその変更の経緯を問題視したのである(民政移管後は、労働組合法による登録制度の下でFTUB〈ビルマ労働組合連盟〉がFTUM〈ミャンマー労働組合連盟〉」に名称変更したことなどを受けて、以降は、連合もITUCも「ミャンマー」を使用)。

アウン・サン氏とビルマ独立義勇軍

ミャンマー(ビルマ)は、インドシナ半島の西部に位置し、面積は日本の1.8倍にあたる約68㎢、バングラデシュ、インド、中国、ラオス、タイの5力国と国境を接し、南はインド洋に面する。人口は約5000万人。ビルマ族が約7割を占めるが、国境周辺を中心に135もの少数民族が存在する。

同国では、これまで3回のクーデターが起きているが、その動乱の歴史を少しだけたどっておこう。19世紀後半、ビルマはイギリスとの戦争に敗北し、イギリス領インドの自治州を経て1935年に直轄植民地となった。この支配に対し、反英独立闘争が展開されたが、その指導者であるアウン・サン氏は厳しい弾圧を受けて日本に亡命。1941年に日本軍の援助で「ビルマ独立義勇軍(BIA)」を創設し、英印軍を撃破した。 ところが、悲願の独立が果たされたと思われたのも束の間、日本軍はアウン・サン将軍との約束を反故にし、「大東亜共栄圏」の名の下にビルマ全土を占領する。BIAは、抗日武装作戦を展開し、第2次世界大戦の終結を経て、1948年1月にようやく「ビルマ連邦」として独立した。しかしその直前、アウン・サン将軍が暗殺されてしまう。指導者を失ったビルマは、少数民族の分離独立運動の激化もあいまって長い混乱が続くこととなった。

最初のクーデターは1962年、BIAの流れをくむ軍部によって起きた。全権を掌握した革命評議会(ネ・ウィン議長)は、西洋型の議会制民主主義を否定し、「ビルマ社会主義計画党」(BSPP)による一党独裁体制を敷いたが、国営化などの強引な政策は経済の混乱を招き、国民生活を疲弊させた。

ネ・ウィン政権下の閉塞状況を打破しようと、「反独裁・民主化」を掲げる運動が始まったのは、1988年のこと。その指導者となったのは、「建国の父」として敬愛されていたアウン・サン氏の娘、アウン・サン・スー・チー氏だった。2歳の時に父を失った彼女は、イギリスに留学後、国連職員となり、イギリス人の夫と結婚してビルマを離れていたが、同年春、病気の母を見舞うために帰国。軍事政権の圧政に対し、学生や市民がストライキに立ち上がる姿を目の当たりにして、自身も祖国の民主化運動に身を投じることを決意したと言われている。

全土に広がったストライキは、ネ・ウィン政権を退陣に追い込んだが、1988年9月、2回目のクーデターが起きる。国家法秩序回復評議会(議長:ソウ・マウン将軍)は、ストを武力で鎮圧して全権を掌握したが、国民の要求を無視できず、複数政党制導入と総選挙の実施を約束。アウン・サン・スー・チー氏は同月27日、総選挙に向けて「国民民主連盟(NLD)」を結成した。しかし、NLDへの支持拡大を恐れたソウ・マウン政権は、翌年7月にアウン・サン・スー・チー氏を自宅軟禁し、外部との接触を遮断。また、国名をビルマからミャンマーに、首都名をラングーンからヤンゴンに変更した。

1990年に実施された総選挙では、NLDが圧勝したが、ソウ・マウン議長は政権移譲を拒否し、アウン・サン・スー・チー氏の軟禁を継続。このクーデターの過程で、学生・僧侶を含む数千人の市民が軍に殺害されたとみられている。

しかし、ビルマの人々は弾圧に屈しなかった。1988年8月8日のゼネラルストライキにちなんで、自分たちの行動を「シェレイロン(8888)民主化運動」と名付け、反軍政・民主化への思いをいっそう強めていった。

ICFTU-APROの決議とILOの憲章第33条発動

このビルマの状況に対し、国際労働運動や連合はどう動いたのか。生澤さんの話を聞こう。

ビルマでは、多くの民間人が軍の強制的な労働に従事させられ、労働組合の活動も認められていませんでした。1991年に自由と民主主義を求めてFTUB(ビルマ労働組合連盟)が結成されますが、弾圧を受けて亡命を余儀なくされていたマウン・マウン書記長らが、亡命先のタイ国境地帯で創設したのでした。

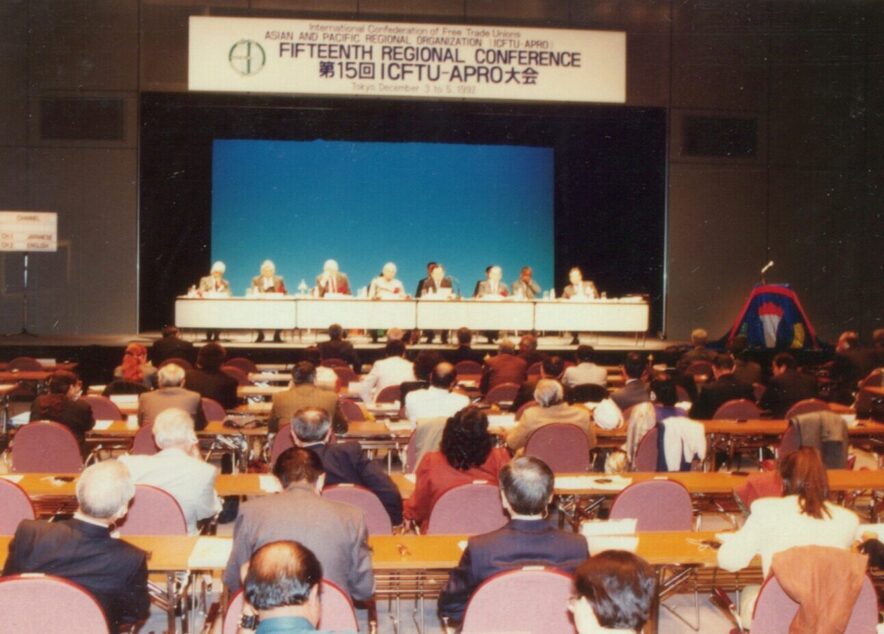

軍事政権による殺人、強制労働、拷問など、非道極まりない行為が繰り返されるビルマの状況を、ICFTUはもちろん、連合をはじめアジアの労働組合も重く受けとめました。そして、1992年に連合がホスト組織となって東京で開催されたICFTU-APRO(国際自由労連アジア太平洋地域組織)の大会には、マウン・マウン書記長がビルマの労働組合代表として招待されます。そして、大会はFTUBへの連帯とビルマの民主化支援を決議したんです。

1992年のICFTU世界大会での声明、そしてこのAPROの決議が1つの出発点となって、様々な国際連帯行動が展開されていくことになるが、「その過程で大きな力となったのは、ILOの歴史上初となるILO憲章第33条※1の発動でした」と生澤さんは振り返る。

ICFTUは1993年、ILOに対しビルマの軍事政権が第29号条約(強制労働)を遵守していないという申し立てを行いました。

ビルマでは、軍が用いている何千人ものポーターの大半は強制的に集められ、ひどい搾取を受け、賃金はめったに支払われず、軍事行動の際には人間の盾として用いられるといった状況にあったと言われています。そのような民間人による強制的な荷物運びの慣行などは「強制労働」として告発できるのではないかと、ICFTUに示唆してくれたのは、実は、当時ILO職員であった吾郷眞一さん(後に九州大学、立命館大学などの教授を歴任)であったと聞いています。

ICFTUの申し立てを受理したILOは、ビルマの状況を調査し、軍事政権に条約遵守を再三求めましたが、不遵守状態が続きました。1997年3月に理事会が設置した審査委員会は、1998年7月に報告書を発表し、軍事政権に法改正を含む事態改善のための実効性ある措置を講じるよう求めたのですが、それも一向に実行される気配がありませんでした。そこで遂に2000年3月、ILO理事会は憲章第33条を発動し、適当な措置を執るよう総会に勧告したのです。

これを受けて同年6月のILO総会で、ビルマの強制労働に関する総会決議が採択されるに至りました。この決議には、ILO加盟国の政労使がミャンマーとの関係を見直し、強制労働の仕組みの永続化・拡大に利することがないようにする、つまり投資や経済活動の見直しを行うことや、国連でも同様の勧告が採択されるよう働きかけることなどが盛り込まれました。それが民主化支援の運動を大きく動かす力となったことは間違いありません。

経済制裁強化を求めるビルマキャンペーン

2001年4月、連合は、国内世論を喚起する活動拠点として「ビルマの民主化を促進する日本事務所(BOJ)」(以下、ビルマ日本事務所)を開設。ICFTUは2002年に同国への投資の撤退や経済活動の停止を求めるビルマキャンペーンをスタートさせた。

2001年4月17日のビルマ日本事務所開所式

(中央左は笹森清 連合会長、

その隣がマウン・マウン FTUB書記長、

一番右が中嶋滋 連合総合国際局長)

なぜ、経済制裁なのか。「月刊連合」2002年7月号は、ビルマキャンペーンに向けて「制裁解除にはまだ早い スー・チー氏からの伝言とビルマの夜明け前」と題する特集を組んでいる。ILOの決議を受けてアウン・サン・スー・チー氏の軟禁が解かれ、日本政府がODA(政府開発援助)の再開(水力発電所改修)に動き出そうというタイミングだったが、アウン・サン・スー・チー氏は「強制労働がなくならない限り、制裁を解除しないでほしい」と要請。ビルマ日本事務所のマウン・ミンニョウ事務局長も「いまはどうか援助をしないで」と訴え、「軍事政権が国家予算の5割を軍事費に使っていることが、生活困窮の原因。それは人道的支援で解決できる問題ではない。制裁を強化して軍事政権を退陣に追い込むことこそ、私たちが求めている支援だ」と力説した。

さて、連合はどう行動したのか。

ICFTUは、OECD-TUAC(労働組合諮問委員会)やGUFs(国際産業別労働組合組織)と連携して、ビルマで事業を行う企業名をホームページ上で公開し、「ビルマとの商業的・経済的なつながりは、軍事政権が強制労働を永続もしくは延長させる助けとなる。労働運動はこれらの企業との議論を早期に開始すべきであり、企業が対応を怠るなら消費者の圧力やボイコットなど適切な行動を受けるだろう」との姿勢を打ち出しました。

スタート時点でリストに上がった200社のうち日系企業はいちばん多い約60社。 連合がリストアップされた企業に送付した書簡(「ITUCのビルマキャンペーンへのご協力について」)には「同国への投資、経済活動が、軍事政権の強制労働など人権弾圧に結果的につながっていることから、早期に経済活動の中止や撤退を求める運動です」と書かれています。私は、2005年秋に連合国際局(国際局長)に異動しましたが、構成組織の協力の下、リストにある企業に対して粘り強く働きかけを続けました。時には社運のかかった事業の見直しを求めることにもなりましたが、状況を理解し、経済活動の中止や事業の撤退を決断してくれた企業も少なくなかったんです。

ビルマの自由は世界の自由だ!

もう1つ特筆すべきは、2001年に開設されたビルマ日本事務所を拠点とする連帯活動です。同事務所には、連合のほか、ビルマ労働組合連盟(FTUB)日本支部、ビルマ民主化同盟(LDB)、国民民主連盟(解放地域)日本支部(NLD-LA)、ビルマ全国民主化戦線(NDF)、ビルマ市民フォーラム(PFB)が参加し、共同して政府・政党への要請行動やキャンペーンの展開、機関紙(誌)の発行、シンポジウムの開催、記者会見などを行いました。開設に奔走されたのは、後にILO労働側理事、ITUCミャンマー事務所長を務めた中嶋滋連合総合国際局長(当時)でした。

当初の設置期間は3年でしたが、拠点機能が高まる中、2014年3月まで13年間、連合が運動面でも経費面でも支援を続けました。事務局長のマウン・ミンニョウ氏は、1981年に来日して名古屋大学で農学と法学を学び、在日ビルマ人協会の初代会長、LDB会長を経て、事務局長に就任されたのですが、彼の功績も非常に大きい。

2007年に民主化を求める大規模デモが武力で弾圧された時は、日本事務所が中心となって、ビルマ大使館、外務省、国連大学の前で抗議行動を実施。11月11日には、代々木公園で「ビルマの民主化を求める集会 ビルマの自由は世界の自由だ!」を開催し、集会後にスー・チー氏の大きな写真を掲げて渋谷をデモ行進しました。この集会は共同実行委員会方式で開催され、「ミャンマーの民主化を支援する議員連盟」、「在日ビルマ人共同実行委員会(JAC)」、「アムネスティ・インターナショナル日本」が参加、連合とビルマ日本事務所が事務局を務めました。

また、連合とビルマ日本事務所は、超党派の「ミャンマーの民主化を支援する議員連盟」(以下、議連)と緊密に連携し、院内集会の開催、国会議員や外務省への要請などにも継続的に取り組みました。議連は1990年代初めに設立されましたが、私が国際局に来た当時は事務局長が空席。羽田孜議員に相談して、外務省出身の末松義規議員に事務局長をお願いしたのですが、彼は、集会にもシンポジウムにも外務省への要請行動にも参加し、発言してくれました。真剣に、そして多大な時間を割いてこの問題に取り組んでくださったことに心から感謝しています。

(左からマウン・ミンニョウ ビルマ日本事務所事務局長、タウン・ウー ビルマ亡命政府国連大使係、セイン・ウィン ビルマ亡命政府首相)

-884x659.jpg)

-884x588.jpg)

.jpg)

-edited-1.jpg)

議連より、羽田孜 顧問、末松義規 事務局長も登壇

ILO総会の基準適用委員会での応酬

こうした連帯行動と並行して、ILOにおいてもビルマ軍事政権への働きかけが行われた。憲章第33条発動による総会決議を受けて、ILOとビルマ政府は対話と協力のプロセスを開始したが、事態に明確な進展が見られない状態が続いた。ビルマの強制労働禁止 (29号条約)と結社の自由(87号条約)に対する違反状況が、毎年、ILO総会・基準適用委員会での個別審査事案として取り上げられ、さらに事態は深刻との判断から、特別セッションが設けられ集中討議が行われるという状況が続いたが、生澤さんは、2006年から2011年までこの基準適用委員会の委員を務めたという。

基準適用委員会におけるビルマの事案の討議では、常に緊張を強いられました。ビルマ政府(軍事政権)代表は、亡命中のFTUB書記長をテロリストだと罵倒し、聞く耳を持たない。それでも、ICFTU加盟組織出身の労働側委員は果敢に議論を闘わせ、アジアに位置する日本の連合も毎回その論戦に加わったんです。

2011年のILO総会・基準適用委員会(ビルマの29号条約(強制労働) 適用状況に関する特別セッション)の討議報告には、生澤委員(連合総合国際局長)が「強制労働やビルマ国民抑圧の撲滅に向けて、各国は決議にもとづく行動を行うべきである。真の民主化なしには強制労働の撲滅につながらない。労働組合活動家を含む政治囚の即時開放が不可欠である」と訴えたことが記録されている。

(前列手前から、古賀伸明 会長、生澤千裕 総合国際局長、中嶋滋 前ILO理事、桜田高明 ILO理事)

2009年5月、都内で大規模なビルマ抗議デモを開催

ビルマキャンペーンやILOにおける一連の議論は、国際的な包囲網の構築・強化へとつながり、間違いなくビルマ軍事政権を追いつめていった。

2007年の大規模な民主化デモの成果として、2008年5月、民政移管を約束する新憲法が承認されたが、政権は、国軍系の連邦団結発展党(USDP)を結成し、実質的な軍の支配を維持しようと画策。2010年の総選挙では、国民民主連盟(NLD)が「選挙は公正に行われない」としてボイコット。USDPは選挙に勝利したものの、国際的な批判を受けて、2010年11月にアウン・サン・スー・チー氏の自宅軟禁を解除した。

この直後、連合の南雲弘行事務局長は、アウン・サン・スー・チー氏と電話会談を行いました。アウン・サン・スー・チー氏は「民主化へのプロセスに、ビルマの民主化勢力、少数民族などすべての人が参加しなければ、国民が連帯した国家にはならない」との認識を示し、連合の多大なる支援に謝意を表明し、「ビルマの労働組合活動が日本や世界における労働組合活動の水準に到達できるよう、支援と関心を寄せてほしい」と述べたと記録されています。連合は、FTUBに対し、ICFTU-APRO(ITUC-AP)を通じて国際連帯資金からの拠出を続けていて、まさに運動面でも資金面でも、ビルマの民主化に大きな役割を果たしたと言えるのではないでしょうか。

そして2011年に発足したテイン・セイン政権は「民政移管」を宣言。2000年のILO総会決議から約11年後のことだった。

【後編】に続く

(執筆:落合けい)

〈参考文献・サイト〉

※鈴木則之(2019)『アジア太平洋の労働運動—連帯と前進の記録』(連合新書21)明石書店

※『ものがたり現代労働運史3 1999〜2009』(教育文化協会)

※月刊誌『連合』

※若月利之(2020)「ミャンマー労働運動史〜連合を中心とした国際労働運動の支援をめぐって〜」(連帯社会インスティテュート修士論文)

- ※ILO憲章第33条:加盟国がそれぞれ審査委員会の報告書又は国際司法裁判所の決定に含まれている勧告を指定された期間内に履行しなかったときは、理事会は、勧告の履行を確保するための適宜と認める措置を総会に勧告することができる ↩︎

【関連記事】

[1]連合結成とICFTU加盟問題〈前編〉 | RENGO ONLINE

[2]国際労働運動のプレイヤー〜その成り立ちと理念[前編] | RENGO ONLINE

[3]世界を変えた国際連帯行動①ポーランド自主管理労組「連帯」への支援 | RENGO ONLINE

[3]世界を変えた国際連帯行動②南アフリカのアパルトヘイトを撲滅する取り組み | RENGO ONLINE