今回、取り上げるテーマは、「ビジネスと人権」だ。かつて企業活動の目的は利益の追求であり、人権の保障や保護は国の役割だと考えられた時代があったが、いまや、すべてのサプライチェーンを含め「人権を尊重した企業活動」はマストになっている。

日本では、企業の人権意識が問われる不祥事が後を絶たないことから、経営上のリスクや企業価値向上の観点から「ビジネスと人権」の重要性が説かれることが多いが、本質的な問題は、企業活動に関わるすべての働く人の人権は守られなければならないということ。そして、働く人の人権を守ることは、労働組合の根源的な役割だ。

それゆえ、国際労働運動は、いち早く多国籍企業の経済活動に対して国際労働基準の遵守を求めた。それが源流となり、OECD多国籍企業行動指針や国連ビジネスと人権指導原則がつくられていく。しかし、その過程で労働組合が大きな役割を果たしたことは、あまり知られていない。「ビジネスと人権」はいかにして、世界の常識となったのか。その舞台裏を生澤千裕日本ILO協議会理事と一緒に振り返ろう。

生澤 千裕(いくさわ ちひろ)

日本ILO協議会理事、JILAFプロジェクトアドバイザー

1979年同盟(国際局)に入局し、同年5月に東京で開催された「先進国労組指導者会議(G7レイバーサミット)」に対応。1987年民間連合国際局副部長、1989年連合国際局部長。生活福祉局、政治政策局、政治局、企画局等を経て、2005年連合国際局長、2007年総合国際局長(常任中央執行委員)、2011年総合企画局長(常任中央執行委員)。2013年10月に退任し、2017年10月まで連合参与を務める。現在、日本ILO協議会(特定非営利活動法人 ILO活動推進日本協議会)理事、国際労働財団(JILAF)プロジェクトアドバイザー。

「公正な労働基準の遵守」が盛り込まれたハバナ憲章

東西冷戦構造が崩壊した1990年代、経済のグローバル化が一気に加速し、企業の国境を超えた事業活動(ビジネス)が拡大した。多国籍企業の世界経済への影響力が高まる一方、途上国のサプライチェーンの現場では児童労働などの人権侵害や環境破壊が起きていることが指摘されるようになる。ICFTU(国際自由労連)は、いち早くこうした問題への対応を提起したが、「その底流はもっと前からあった」と生澤さんは語る。舞台となったのは、設立に至らなかった国際貿易機関 (ITO)とその代替機能を果たしたGATT(General Agreement on Tariffs and Trade/関税および貿易に関する一般協定)だ。

第2次世界大戦後、自由貿易の促進を目的に貿易のための国際機関を設置しようという構想があって、国連は1946年にITOの憲章起草会議の設置を決議しました。これに基づき準備委員会でITOの設立に関する憲章が作成され、ハバナで開催された会議で調印が行われました。実はこの「ハバナ憲章」に「公正な労働基準の遵守を求める」という規定が入っていた。これが、いわゆる「社会条項」のいちばん最初の規定だと思います。

ところが、ITOはアメリカ議会の承認が得られず、設立は見送られました。そこで、ハバナ憲章に従属させるものとして1947年に署名されていたGATTが暫定適用され、1995年に世界貿易機関(WTO)が設立されるまで、GATTの締約国会議が実質的な国際組織として機能することになりました。

ICFTUは、ILOの労働側理事のグループとともに、労働者の権利と公正な労働基準の遵守をGATTに盛り込む必要性を提起して活動しましたが、当時、先進国も途上国も、政府・使用者側はこれに強硬に反対し、実現はかないませんでした。

OECD多国籍企業行動指針とILOの三者宣言

1970年代になると、多国籍企業による環境破壊や人権侵害などの問題が顕在化し始める。特に発展途上国における多国籍企業の活動を規制し、多国籍企業と受入国との関係を明確にする国際的な文書の必要性が高まっていた。

そうした中、OECDは1976年6月に「国際投資と多国籍企業に関するOECD宣言」を採択し、その中の「OECD多国籍企業行動指針」において、情報開示、人権、雇用及び労使関係、環境、競争、納税等、幅広い分野における責任ある企業行動に関する原則と基準を示した。

また、ILOも1977年11月の第204回理事会で「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」を採択。雇用、訓練、労働条件・生活条件、労使関係等の分野に関し、多国籍企業、政府、使用者団体及び労働者団体に対してガイドラインを提供した。 国際労働運動は、政労使三者構成のILOにおいても、またTUAC(労働組合諮問委員会)を通じてOECDに対しても、労働者の権利と公正な労働基準の遵守を求める働きかけを行い、それが反映されていったのである。

「中核的労働基準」が「社会条項」の核心

GATTは実質的に国際組織の機能を持つようになっていたが、東西冷戦構造が終焉し、グローバリゼーションの時代が幕を開けると、国際貿易に関する常設機関が必要だという認識が高まっていった。そして1994年、モロッコのマラケシュで開催されたGATTウルグアイ・ラウンド交渉の結果、「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」が調印され、1995年1月、GATTを発展解消する形でWTOが発足した。こうした動きを背景にICFTUも本格的に動き出した。

ICFTUの取り組みの起点となったのは、1992年3月に開催された第15回世界大会でした。大会テーマは「民主的な新世界秩序の形成と自由な労働組合」。ポスト冷戦時代の新しい世界秩序の基盤となるべきものは、民主主義であり、人権と労働基本権の保障こそが民主主義の軸であることを確認。そして、新たに設立される世界貿易機関には「労働者の諸権利と貿易の関係を検討する作業部会」を設置すべきだと主張し、マラケシュ会議に出席する各国政府に申し入れを行うよう加盟組織に指示しました。これを受けて、連合も各国のナショナルセンターも自国政府に要請を行いました。その結果、マラケシュ会議の議長総括で、「労働者の権利に関する課題は、今後、WTOで取り上げる可能性のある問題である」と明言されました。

1994年にマラケシュ会議でWTOの発足が決定すると、ICFTUは、労働者の諸権利保護の課題を「社会条項」として整理し、「覚書」を発表します。

これは、「貿易・投資と労働基本権(ILO中核的労働基準)とをリンケージさせ、労働基本権の尊重を各国政府に義務づける」という考え方で、ICFTUは、まずはWTOの任務や権限の中に「社会条項」を盛り込むことをめざしました。

連合も「社会条項」の意義を非常に重視し、「政策・制度 要求と提言」の中に高い優先順位で盛り込み、重点政策として関係各方面への要請を行いました。「社会条項」の解説パンフレットも作成し、職場での理解を深める取り組みも展開しました。

二国間や多国間の経済連携協定にも「社会条項」を盛り込もうという働きかけも行われました。経済連携協定において、初めて「社会条項」が入ったのは、北米自由貿易協定(NAFTA)です。これは、1992年12月に署名され1994年に発効しましたが、労働問題と環境問題に関する補完協定が入りました。日本が関係する協定で「社会条項」が盛り込まれたのはもっと後のことで、TPP協定(2018年12月発効)や日・EU経済連携協定(2019年2月発効)でようやく「社会条項」の導入が実現しました。

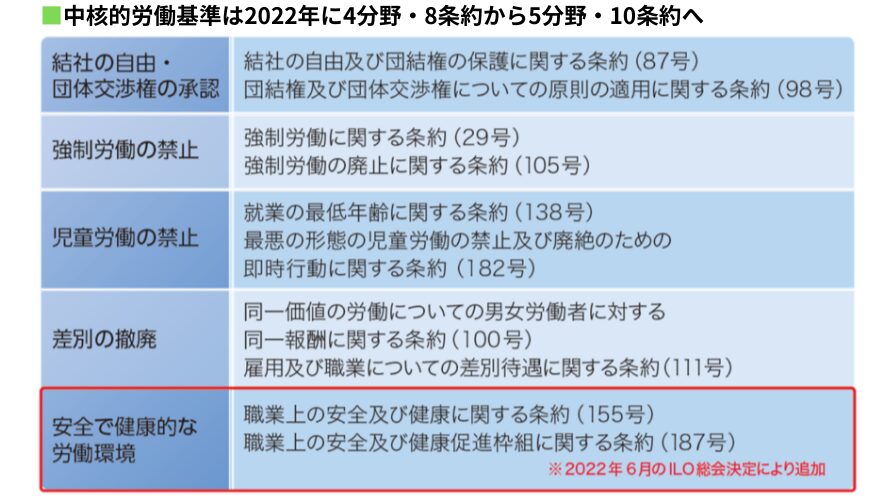

1996年に開催されたWTOの第1回閣僚会合(シンガポール)では、労働基準を取り扱う権限を有する機関はILOであることを認める宣言が採択されました。これを受けて、ILOは「世界貿易の自由化の社会的側面に関する作業部会」を設置して作業を進め、1998年の総会で「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」を採択。この宣言において、すべてのILO加盟国は、「中核的労働基準(1998年当時は4分野・7条約、1999年には新条約の採択で4分野・8条約になり、現在は5分野・10条約)」について、未批准の場合でもそれらを尊重、促進、実現する義務があることを確認しました。このILO宣言において、ILOの「中核的労働基準」が「社会条項」の核心であることが明確にされ、それが「ビジネスと人権」として確立されていくことになりました。

グローバル化の負の側面:底辺への競争

「社会条項」を求める国際労働運動の取り組みの背景には、どんな問題意識があったのか。1990年代の終わりから2000年代、人・モノ・カネが自由に動き回るグローバリゼーションの光と影のコントラストが際立ち始める。先進国の企業はより安価な労働力や資源を求めて投資を行い、途上国政府はその投資を呼び込むために、減税や労働基準・環境基準の緩和策を競い合う。その結果、途上国の労働条件・労働環境は「底辺への競争(Race to the Bottom)」を強いられた。そして、投資する側においても、雇用の減少や消費の低迷、企業の利潤減少へと繋がっていき、底辺への競争が引き起こされる。当時の新自由主義的な政策と相まって、先進国でも途上国でも、格差と貧困が拡大し非正規雇用が急増していくことになった。

グローバル化の負の影響に危機感を強めたICFTUは、1996年6月の第16回世界大会で「グローバルな市場—労働組合運動に対する最大の挑戦—」をテーマに掲げた。その意味を生澤さんはこう説明する。

第16回大会以降、ICFTUの主な運動の目標は、グローバル化に対して労働基本権や生活条件をいかに確保していくかにおかれました。それは、労働組合権の擁護、国際労働基準の遵守、多国籍企業への取り組み、組織拡大、権利の平等をめざす挑戦であり、その中で、最も重要な政策課題として取り組まれたのが、「社会条項」の導入だったと言えます。ILOでも、「グローバル化の負の側面」に関する問題意識は共有され、1998年には「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」が採択されました。

当時、日本でも、バブル崩壊の影響が長引いて金融機関の破綻が相次ぎ、雇用情勢が一気に悪化しました。2002年には失業率が5%を超えて高止まりし、特に若者の雇用が悪化した。私は、連合本部の企画局にいて、笹森清会長が設置した「連合評価委員会」を担当していたのですが、グローバル化の負の側面や新自由主義的な政策の影響で雇用が劣化し、格差が拡大しているという問題意識を共有して議論が進められたと記憶しています。連合はその最終報告(2003年)を受けて、「STOP! THE 格差社会」のキャンペーンを展開していくことになりました。

政労使三者構成の「日本NCP委員会」を設置

「社会条項」の考え方が国際文書に盛り込まれる中で、国際労働運動は、その実効性を確保する取り組みにも力を入れた。生澤さんは「とりわけ国際産業別組織(GUFs)が果たしてきた役割には大きなものがある」と言う。

日本においては、IMF-JC(国際金属労連日本加盟組織連絡協議会/現・JCM:全日本金属産業労働組合協議会)が1973年に立ち上げた多国籍企業労組会議(TCM)がその代表的な主体となりました。TCMは、ゼンセン同盟などIMF-JC加盟組織以外の産別組織も加わって構成され、海外の日系進出企業で発生した労使紛争の解決に向けて、当該日系企業の労働組合なども交えて解決に努力しました。その活動は国際社会でも評価されていたと思います。ちなみに、このTCMの活動は、2007年10月から連合の国際委員会の下に設置した多国籍企業問題小委員会に引き継がれたのですが、その後、連合の専門委員会等の見直し(簡素化)の中で廃止され、現在は国際政策委員会の中に包含されています。

連合本部の取り組みとして効果を上げたのは、1つには「日系多国籍企業の労使関係に関する二国間セミナー」です。これは、アジア進出日系企業における健全な労使関係の構築や各種ガイドラインの普及を目的とするもので、私が担当した期間で言えば、2008 年はフィリピン、2009年は中国、2010年はタイにおいて、それぞれの国のナショナルセンターと連携して開催しました。私は中国のセミナーに参加しましたが、現地の労働組合にとっても、現地で操業する日系企業の経営者にとっても、人権や労働基準を守ることの大切さを改めて考えてもらう機会になったと思います。紛争が起きてから対処するのは本当に大変なんです。だから紛争を未然に防ぐための機会提供として、非常に意味あるセミナーだと感じました。

2008年2月にはTUACと連合の共催で「OECD多国籍企業行動指針」の実施を促進する国際シンポジウムを東京で開催しました。日本の政府と使用者団体も参加したこの国際シンポジウムでの議論が功を奏し、政労使からなる「日本NCP委員会」の設置(2008 年7 月)につながったことは大きな成果でした。OECDは多国籍企業行動指針に関しては、指針に対する企業の違反が疑われる場合には関係国に通報し対処を要請できる制度がありますが、そのための窓口となるのがNCP(ナショナル・コンタクト・ポイント)です。OECDは加盟国にNCP設置を義務づけており、日本のNCPは2000年に設立(外務省、厚生労働省、経済産業省で構成)されましたが、ほとんど機能していない状況でした。

連合は、その実効性を高めるためにNCPを政労使三者構成の組織にするべきだと主張しており、私自身、イギリスのNCPを訪ね、NCPの運営委員会が労使ならびにNGOなどの委員も加わって構成されていることなど、その体制や機能についてヒアリングし、三者構成組織の実現のために努力しました。なんとか「日本NCP委員会」を三者構成で設置することができたんですが、委員会はあくまでも日本NCPに対する諮問委員会という位置付けです。なお、日本のNCPは3省構成なので、それぞれ立場があってなかなかまとまらず、現在も日本のNCPの実効性に対する評価は高いとはいえませんが、「日本NCP委員会」は労働組合の強い働きかけがあって設置されたことは知っておいてほしいと思います。

中国・杭州での二国間セミナー(2008年12月7~8日)

「ビジネスと人権に関する指導原則」

そして2011年、国連人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原則」が承認された。ここで、ビジネスの世界で守られなければならない人権とは「国際人権章典」および「労働における基本的な原則及び権利に関するILO宣言」に表明されている国際的に承認された人権であることが明確にされた。また、「OECD多国籍企業行動指針」やILOの「三者宣言」も、指導原則を受けて改訂が行われ、中核的労働基準を促進・実現することによって持続可能なビジネス活動を行うことが「原則」として打ち立てられた。

国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」は、世界の企業の認識や行動を変える大きなインパクトになりました。国際労働運動は、「社会条項」の導入を掲げて以来、国際文書の策定に大きく関わってきましたが、私自身も、国連の指導原則と連動して行われた2011年のOECD多国籍企業行動指針の改訂においては、労働側の意見を反映させるべく、日本の外務省やTUACとのやり取りにかなりの時間を割いたことを記憶しています。この時、企業には人権を尊重する責任があるとする人権に関する章の新設や、リスク管理の一環として企業は自企業のリスクに基づいたデュー・ディリジェンスを実施すべき等の規定が新たに盛り込まれました。

直近の2023年の改訂では、企業によるサプライチェーンの下流へのデュー・ディリジェンスの適用範囲の明確化や、気候変動や生物多様性についての取り組みへの期待等の規定も新たに盛り込まれ、名称が「責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」に変更されました。息の長い取り組みの成果として、「ビジネスと人権」に関する考え方が確立され豊富化されていますが、労働組合には、さらにその実効性を高めるための行動を続けてほしいと思います。

(執筆:落合けい)

【関連記事】

■ビジネスと人権

労使で取り組むビジネスと人権

■国際労働運動

[1]連合結成とICFTU加盟問題〈前編〉

[1]連合結成とICFTU加盟問題〈後編〉

[2]国際労働運動のプレイヤー〜その成り立ちと理念[前編]

[2]国際労働運動のプレイヤー〜その成り立ちと理念[後編]

[3]世界を変えた国際連帯行動①ポーランド自主管理労組「連帯」への支援

[3]世界を変えた国際連帯行動②南アフリカのアパルトヘイトを撲滅する取り組み

[3]世界を変えた国際連帯行動③ミャンマー(ビルマ)の民主化支援(前編)

[3]世界を変えた国際連帯行動③ミャンマー(ビルマ)の民主化支援(後編)

[4]「国際労働財団(JILAF)」設立秘話