2024春季生活闘争は、1991年以来33年ぶりとなる「定昇込み5%台の賃上げ」を実現。「みんなで賃上げ。―ステージを変えよう!」というスローガンのもと大きな一歩を踏み出した。そして、迎える2025春季生活闘争。物価上昇が続くなか、生活向上の実感は乏しく、個人消費は低迷している。賃上げの流れを社会全体に浸透させ、新たなステージを定着させるためには何が求められるのか。

労使関係を長年研究してきた藤村博之JILPT理事長は「今こそ、労使関係の正常化が必要だ」と投げかけ、春季交渉の意味や労働組合が果たすべき役割の重要性を説く。

[「連合2025春季生活闘争中央討論集会」(2024.11.1)の基調講演より構成]

藤村博之(ふじむら ひろゆき)

独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)理事長

法政大学名誉教授

1984年名古屋大学大学院経済学研究科博士課程中退、

1990年滋賀大学経済学部助教授、1995年京都大学博士(経済学)、1996年滋賀大学経済学部教授、1997年法政大学経営学部教授、2004年法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授等を経て、2023年4月より独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)理事長、法政大学名誉教授。

著書に『新しい人事労務管理』(有斐閣)など。

☆JILPTメールマガジン https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/jmm.html2024/

春季交渉の意味

頻繁に購入する品目の物価上昇率は5.4%

最初に「春季交渉の意味」を考えておきたい。

それは第1に「従業員教育の場」である。とりまく情勢を分析し、要求を組立て、それを組合員と共有して、労使交渉に臨んでいる。第2は「課題確認の場」である。賃金、労働時間、福利厚生など、労使で解決しなければならない課題を確認する。第3は「労働条件改善の場」である。確認した課題について、交渉を重ねて具体的改善を実現していく。

さて、2024春季生活闘争の平均賃上げ率は、5.10%。33年ぶりの高い水準ではあるが、これで胸を張っていいのか。5.10%のうち、定期昇給分を2%とすると、ベースアップは3.1%。消費者物価の総合指数は約3%だが、実は頻繁に購入する品目(年15回以上購入)は5.4%まで上昇している。私が公益委員を務める中央最低賃金審議会では、今年の目安審議でこの数字を参考としたが、賃上げ率5.1%は、この5.4%をクリアできていないという事実をまず認識してほしい。

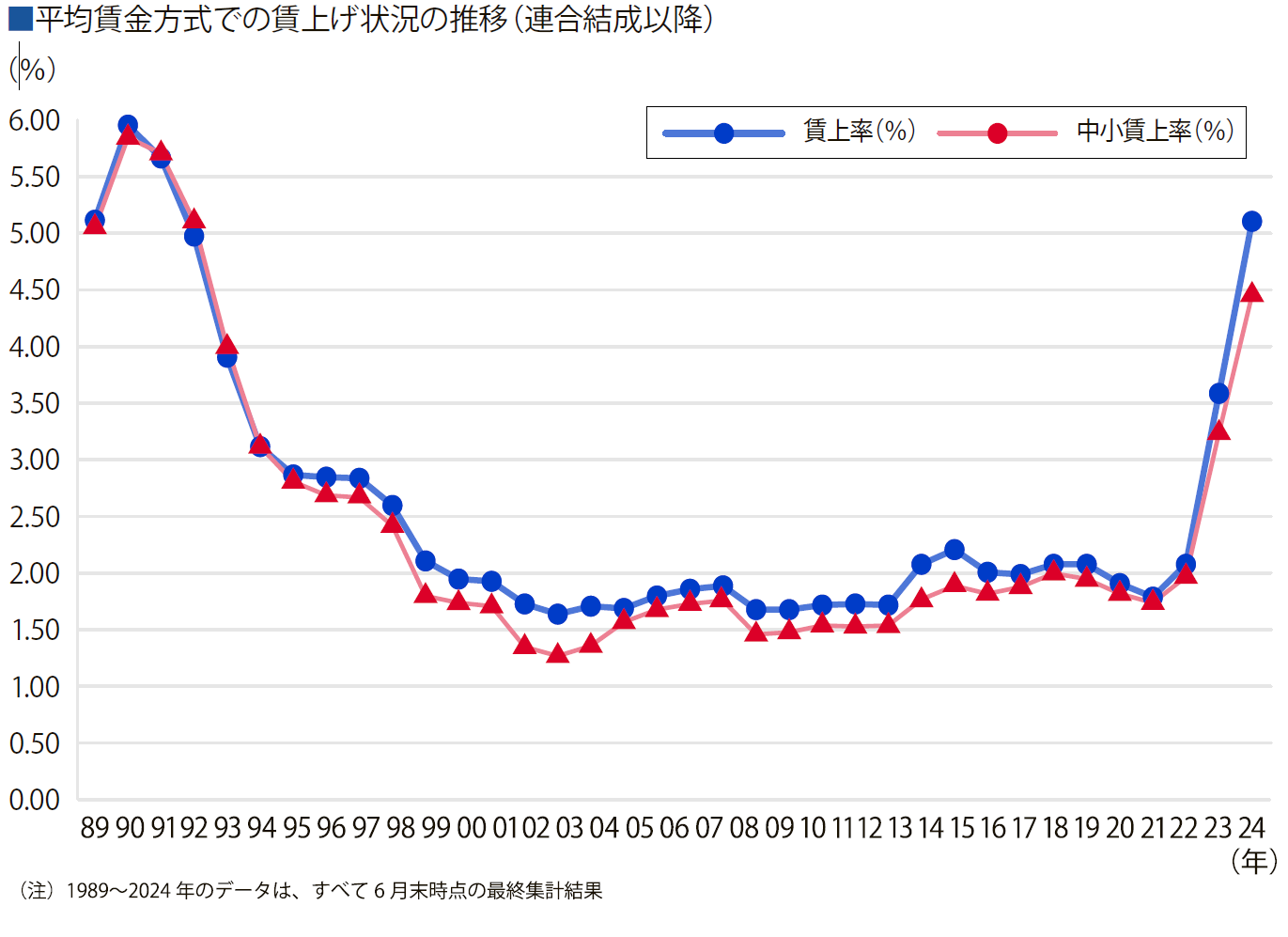

連合が結成された1989年以降の賃上げ状況の推移をみると、バブル崩壊後2021年までは、2%前後で推移してきた。この間、物価もほとんど上がらなかったが、2025春季生活闘争の議論は、賃金も物価も上がらなかったことを「異常な状態」だと総括するところから始めなければいけない。

労使関係の正常化が必要

賃金を抑制しても国際競争力は高まらなかった

次に労使関係にも目を向けたい。私は、長く労使関係を研究し、「労働組合応援団」を自認してきた。その立場から見て、日本の労使関係は「正常ではない」と映る。労働組合があまりにも経営側に寄り過ぎているからだ。

なぜ、そんなことになったのか。バブルが崩壊し、長く深い不況の中で、多くの企業労使はテーブルの同じ側に座って同じ数字を見ながら議論するようになった。これは緊急避難的には必要だったと思う。しかし、経済が正常化しても、そのままテーブルの同じ側に座り続けてきた。それが、20年以上にわたって賃上げがほとんど行われなかった1つの原因だが、問題はそれだけではない。労働組合は、経営側から「人件費コストが重い」と言われ賃上げを我慢してきたが、そのことが経営側に「コストで競争できる」という錯覚を抱かせた。本来はコスト以外の競争力を高めなければいけなかったのに、結果として企業の競争力を低下させてしまったのではないか。

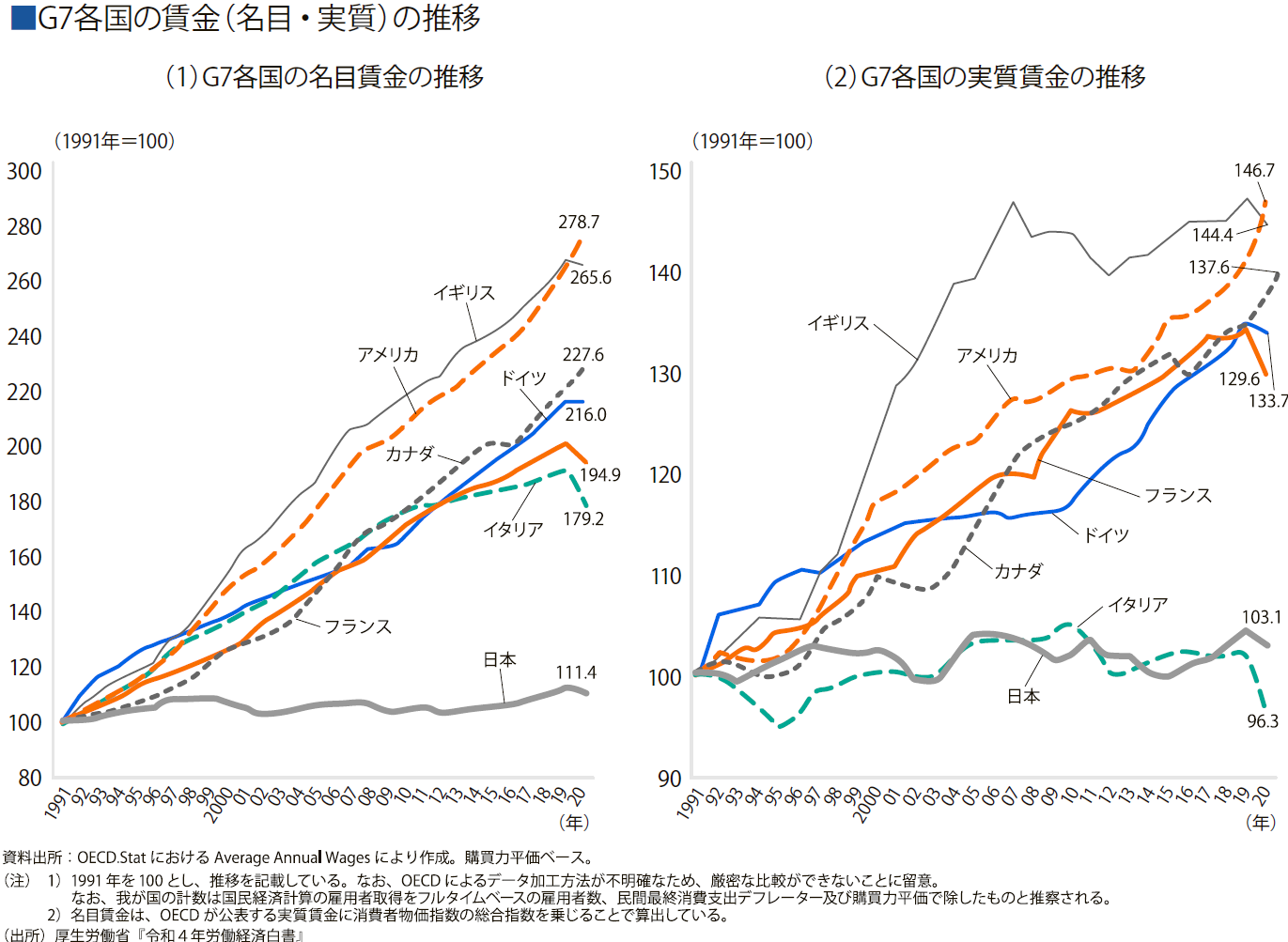

1991年から2020年までのG7各国の賃金の推移を見ると日本だけが横ばいだ。

日本の経営者は、「国際競争力を高めるために賃金抑制が必要だ」と言っていたが、その論理が正しければ、今頃、日本の企業は世界で1人勝ちしているはずだ。むしろ賃金を上げた国の企業が大きく成長した。

なぜ、日本の経営者は判断を誤ったのか。これは、コーポレート・ガバナンスが変化し、株主から高い利益配当を求められる中で経営者が短期志向に陥ったからだと言われている。

経営側の判断の誤りを正す上で労働組合の役割は重要であり、テーブルの同じ側に座る労使関係を一刻も早く正常化する必要がある。

正常化した労使関係とは、「90度の角度で座ること」、つまり、経営側の主張や提案に対し、「良いことは良い、ダメなことはダメだ」と是々非々の態度で臨むことだ。

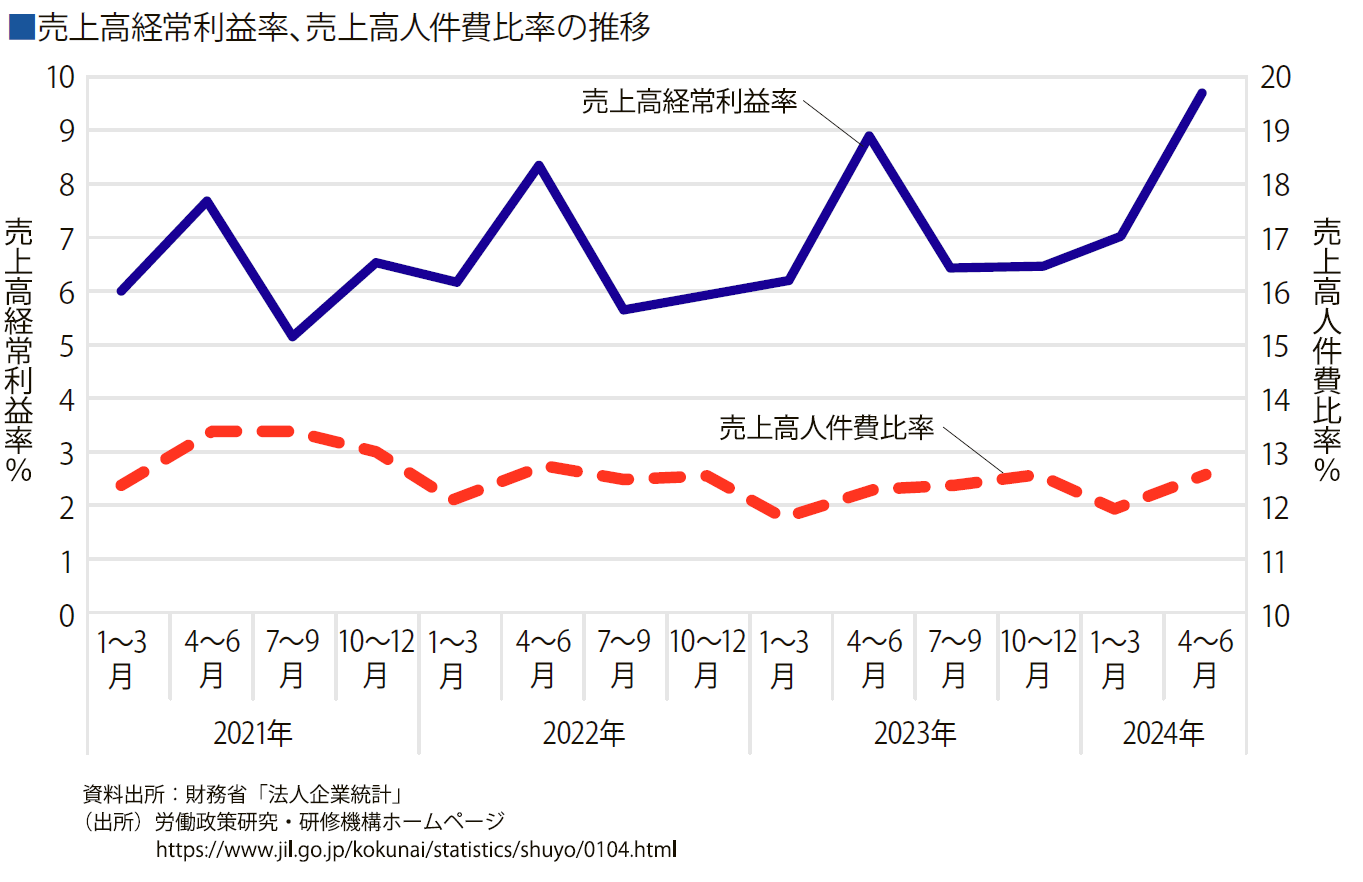

そのためにも、労働組合は経営者とは異なる「現場からの発想」をしっかり持つ必要がある。ちなみに売上高に占める人件費比率は、全産業平均で12〜13%にすぎない。こうしたデータもしっかり把握した上で春季交渉に臨んでほしい。

労働組合の役割は?

いつも見ているからこそ違いがわかる

では、改めて労働組合の役割とは何か。

私は「靴の中に入ってしまった小石を取り除くこと」と表現している。靴の中に小石が入ると歩きにくいが、歩きにくいことに気付かずに歩き続けていると足を痛めてしまう。同じように職場の中でも異変が起きているのに、気付かずに放置していると働く人たちが過労で倒れたり、メンタルヘルスを損なったりすることになる。

労働組合には、職場や社会全体に目を配り、①歩きにくいことに気付く、②歩きにくさの原因を特定する、③原因を取り除くという大事な役割がある。

「何か変だ」と違和感を持つことがあれば、おそらくどこかで問題が起きている。

労働組合は、そんな問題発見力を高めるために「直観」と「直感」を磨いてほしい。

「直観」とは、瞬時の判断で、その理由を論理的に説明できるもの。例えば、ベテラン社員は、若手が作成した資料をぱっと見て、ここがおかしいと指摘する。頭の中のデータベースに照らして、問題があるところに違和感を持つことができるからだ。

「直感」とは、論理に飛躍がある判断。のちに主力事業となる分野への進出を最終的に後押ししたのは、この「直感」であったと語る経営者は多い。

労働組合の役員は、両方が必要だが、特に前者の「直観」を高めてほしい。そのためには、現場からの情報収集を含めて、普段の職場の状態を把握しておくことが重要だ。

職場委員や支部役員に漫然と報告を求めても情報は集まりにくいが、「具体的にこんな問題が起きていないか注意してほしい」と発信すると、多くの情報が集まってくる。キーワードを示すことで、集まる情報の量・質は格段に高まることを覚えておいてほしい。

日本の労使関係の特徴

メンバーシップ雇用とジョブ型雇用

アメリカの労使関係は、180度で向かい合う関係だ。1990年代後半、アメリカの自動車メーカーは、日本流の改善活動や提案制度を入れたいと全米自動車労働組合(以下、「UAW」)に提案したが、UAWはこれを拒否した。当時、私がインタビューした組合役員は「毎日の仕事をどうすれば効率よくできるか、私たちはわかっている。でも、それを経営者には教えない。10人でやっていた仕事が9人でできるようになれば、経営者は1人の首を切る。仲間を失うようなことはできない」と語っていた。

「ジョブ型雇用」が主流のアメリカでは、個々の労働者もまた「自分のノウハウは他の人に教えない」という意識が強く、情報が共有されない。そこで、アメリカの企業は1990年代、その弊害を解消するために、日本企業の事例を参考にして、リエンジニアリング(企業における管理方法や業務プロセスを抜本的に見直し変更すること)、学習する組織、リーン・プロダクション(カンバン方式やジャスト・イン・タイムなどの生産方式)などの戦略的人事管理を取り入れ、再生を果たした。

ところが今、日本では、テレワーク普及や長時間労働是正のためにも、「ジョブ型雇用」を導入すべきという議論が盛んになっている。

「ジョブ型雇用」の世界は、働く側の事情が優先され、消費者もそれを受け入れているのが特徴だ。しかし、日本の職場は、顧客のニーズに応えるために「助け合う」職場であり、その根底に「メンバーシップ雇用」がある。1960年代、ジョブ型の「職務給」を導入する動きがあったが、うまくいかなかったという経緯もある。

日本は、今も「助け合う職場」だ。問題なのは「メンバーシップ雇用」ではなく、経営者が十分な人の手当をせず、従業員の優しさに甘えてきたことだ。従業員の側も「お客様のために」とギリギリの状態を日常化させてしまった。

そう考えるならば、今求められる労働組合の役割とは、日本の「メンバーシップ雇用」の良さを守るために「これ以上、従業員に甘えるな」と経営者に物申すことだろう。

2025春季生活闘争に向けて

「要求の根拠」に数字はいらない

さて、労使関係を正常化させた上で、2025春季生活闘争にどう臨むのか。

物価上昇が続き、賃上げが追いついていない。最低でも実質賃金を維持する必要がある。働く人たちの生活実感に応える交渉を展開してほしい。

要求の根拠は、経営指標にこだわりすぎないほうがいい。

今年、UAWは、3年間で40%の賃上げを要求し、最終的に25%で合意したが、その根拠は「この間、CEOの報酬が40%上がったんだから俺たちの賃金も上げてくれ」だった。また、ある日本の労働組合が十数年前、売上や利益の数字から要求を決めることをやめて、「これだけ頑張ってきたのだから、これだけ賃上げしてほしい」と要求した。その結果、組合が想定したよりも高い回答が示された。

「要求の根拠は?」と聞かれたら「欲しいんです!」と答えれば十分だ。「従業員は頑張っている。その協力に報いてほしい」と言うだけでいい。そして、他の業界に見劣りする賃金では優秀な人材は来てくれない、GDPの約6割を占める個人消費が回復しないと付け加えればいい。経営側と同じように考える必要はまったくない。

もう1つ、中小組合への支援にも踏み込んでほしい。

この間、部品会社を何社も回ったが、「発注元から仕様変更が何度も入る。二転三転して最終的に元に戻り、仕様変更の対価は支払われない」「働き方改革の中で、本来は発注元でやるべき仕事がまわってきて労働時間が長くなっている」といった話をいくつも聞いた。ある50代の組合員は「今は俺たちいるから、この製品をこれだけの品質と価格で出せるが、10年後は無理だろう。発注元が目の前の利益を上げるために、本来協力会社に行くべき利益が回ってこないからだ」と語っていた。

2000年代以降、株主利益が強調される中で、取引先に回るべき利益までもが発注元に吸い上げられてきた。発注元の労働組合は、協力会社に無理を強いている実態に目を向け、納入価格の引き上げを経営側に要求してほしい。

中小組合自身の交渉力強化も課題だ。最低賃金審議会で地方の中小企業を視察したが、国の補助金で最新機械を導入し、生産性を上げて最低賃金引き上げに対応している会社がたくさんあった。中小の労使が協力して生産性を上げる方法を考えると同時に、中核企業の労使が、グループ全体を考えた、付加価値の適正分配、適切な価格転嫁、働き方も含めた取引の適正化を進めていくことが重要になっている。

会社には会社の論理があって、働く者には働く者の論理がある。それは、一致する場合もあるし、違う場合もあるが、一番よくないのは、経営側に忖度して働く側が何も言わないことだ。言うべきことはしっかりと言う。そして経営側が出してくる数字を鵜呑みにせず、その主張を十分に聴いた上で、着地点を見つけ出せばいい。

労使の真摯で建設的な議論の中からこそ、新しい未来が生まれてくるはずだ。

◆「連合2025春季生活闘争中央討論集会」

2024年11月1日、WEB併用で開催。参加者は605名。10月18日に確認された「2025春季生活闘争基本構想」にもとづき、闘争方針策定に向けて活発な討議が行われた。

芳野友子連合会長は、主催者挨拶のなかで「組合員一人ひとりが、すべての働く仲間の未来をつくる主役」だと投げかけた。

(構成:落合けい)