8月14日に岸田前首相が総裁選不出馬を表明して以降、政治情勢はめまぐるしく動いてきた。9月12日告示の自民党総裁選には過去最多となる9人が立候補。同時期に行われた立憲民主党の代表選には4人が立候補し、9月24日、野田佳彦元首相が新代表に。その3日後の9月27日実施の自民党総裁選では、決戦投票を経て石破茂元幹事長が新総裁に。早期解散には慎重と見られていた石破新総裁は、10月1日の内閣総理大臣指名を前に「10月9日衆院解散/10月27日投開票」という日程を発表。10月15日公示で総選挙が行われることになった。

戦後最短のスピードで展開した解散総選挙を受けて、RENGO ONLINEでは、緊急特集を企画。第3回のテーマは「主権者教育」。連合会長在任中、文部科学省「主権者教育推進会議」委員として積極的に意見反映に努め、若い世代へのアプローチ強化に取り組んだ神津里季生連合総研理事長に主権者教育をめぐる現状と課題を聞いた。

神津里季生(こうづりきお) 連合総研理事長

東京大学在学中、野球部マネジャーを務める。卒業後、新日本製鐵株式会社に入社し、1984年、新日本製鐵本社労働組合執行委員(専従役員)に就任。1990年より3年間、外務省と民間との人事交流の一環として在タイ日本国大使館に外交官として勤務。新日鐵労連会長、基幹労連中央執行委員長などを経て、2013年連合事務局長、2015年に連合会長に就任。2021年に連合会長を退任し、現在は、連合総研理事長、全労済協会理事長、連合顧問。著書に『神津式 労働問題のレッスン』(毎日新聞出版)など。

18歳選挙権と若者の低投票率

—2018年に設置された文部科学省「主権者教育推進会議」に参画されました。どんな問題意識が共有されて議論が行われたのでしょう。

きっかけは「18歳選挙権」です。2015年に選挙権年齢を満18 歳に引き下げる公職選挙法改正〔2016年6月施行〕が成立。高校に選挙権を有する生徒が在籍することになることから、主権者としての素養を高める教育や政治活動のあり方が検討されました。

中央教育審議会は「小学校・中学校からの体系的な主権者教育の充実を図る」ことを答申。文部科学省は、高校における政治的活動を抑制する「通知」の見直しを行い、総務省と連携して主権者教育の副教材『私たちが拓く日本の未来』を作成・配布しました。また「主権者教育の推進に関する検討チーム」を設置し、その目的や推進方策を整理しました。

こうした流れを受けて、学校、家庭、地域における主権者教育の推進を検討するために設置されたのが「主権者教育推進会議」(篠原文也座長)です。委員や有識者などからヒアリングを行い、諸外国の訪問調査、学校の実態調査も踏まえて、2021年3月に最終報告を取りまとめました。

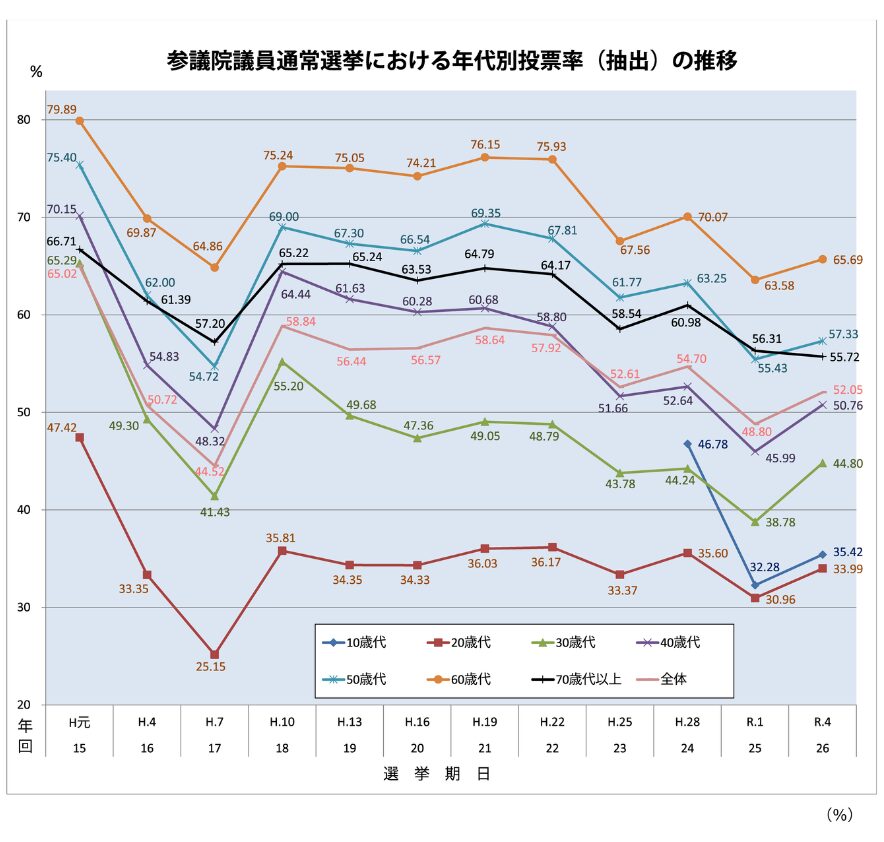

私自身の問題意識としてあったのは、若い世代の投票率の低さです。

2013年参議院選挙の投票率をみると、全体の52%に対し20代前半は31.2%。OECD諸国では、若者のほうが高い国も少なくない中で、日本の低さは際立っていました。

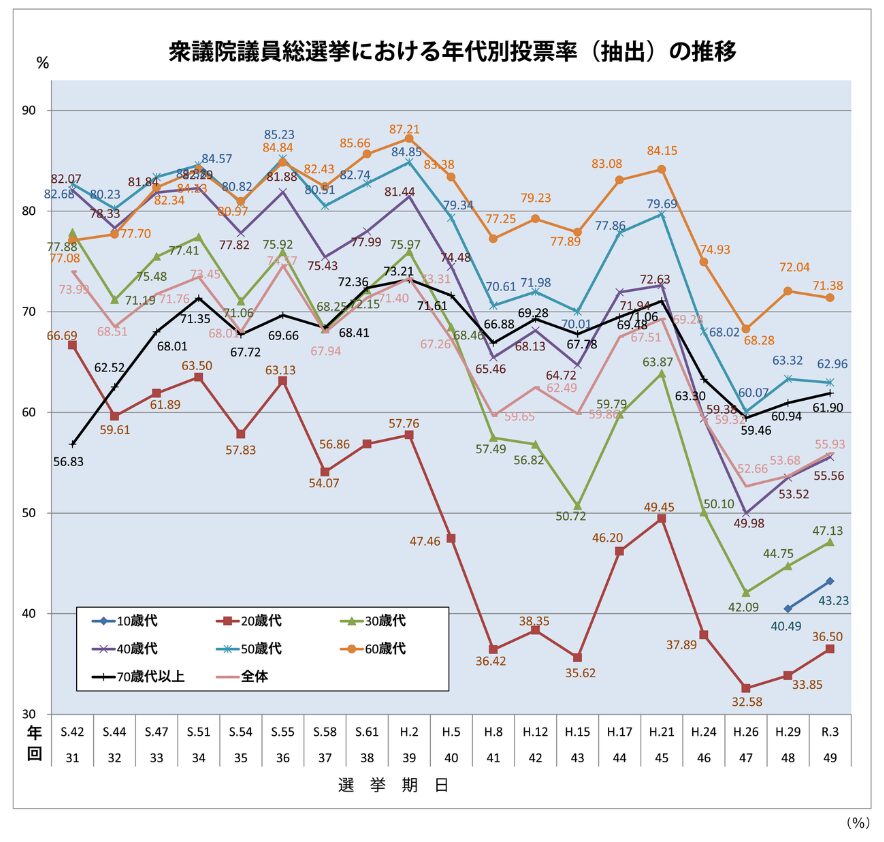

18歳選挙権導入後、初の国政選挙となった2016年参議院選挙では、広報効果もあって投票率が上がりましたが、2017年衆議院選挙では再び低下。この時の20代投票率は33.85%(約423万票)、60代は72.04%(約1318万票)。若年人口が減少する中で大きな票差が生じました。

主権者教育の重要性が指摘され、様々な取り組みも始まっているのに投票率は上がってこない。そのことへの強い危機感を持って「主権者教育推進会議」に参加しましたが、それは他の委員にも共有されていたと思います。

「主権者」とは民主主義を前提に成り立つ概念

—あらためて「主権者教育」とは何でしょうか?

主権者教育には、模擬投票などの実践授業のほか、メディアリテラシー、ディスカッション、合意形成、政策立案など幅広いアプローチがあります。ただ、そうした具体的方策を語る以前に、その原点に立ち戻るべきではないかと思うようになりました。

「主権者」とは、民主主義を前提に成り立つ概念です。絶対王制の時代、その主権者は国王であり、帝王教育はあっても一般の市民・国民を対象とする政治教育はなかった。国民を主権者とする民主政が実現してはじめて、「主権者」という概念が生まれ、民主主義を担い、機能させるための主権者教育の必要性が認識されたんです。

そういう意味で、「主権者教育」とは民主主義の仕組みや機能を学び、その担い手を育てるための教育だと考えます。

そして、主権者としての意思を示す最大の政治行動が「投票」です。投票率が低いということは、民主主義の機能が低下しているということなんです。

「政治的中立」の意味をもう一度考えるべき

—なぜ、日本では主権者教育が浸透しないのでしょう?

背景にあるのは、学校教育の「政治的中立性」をめぐる問題です。

教育基本法第14 条(政治教育)は「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない」としつつ、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」と定めています。

また、1969(昭和44)年発出の初等中等教育局長通知は「生徒が政治活動を行なうことは、学校が行っている政治的教養の教育の目的の実現を阻害するおそれがあり、教育上望ましくない」「現実の具体的な政治的事象は、取り扱い上、慎重を期さなければならない」としていました。

この通知の背景にあったのは、1960年代後期の学園紛争です。学校現場では、政治活動をめぐる混乱を避けようと通知の徹底がはかられました。私が高校に入学したのは1971年ですが、嵐は過ぎ去った後で、政治の話は縁遠いものになっていました。

しかし、18歳選挙権の実施に向けて、この通知が見直されます。2015年10月発出の新たな初等中等教育局長通知は「学校内での選挙運動や政治活動は禁止する」としたものの、「学校が政治的中立性を確保しつつ、現実の具体的な政治的事象も取り扱い、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、より一層具体的かつ実践的な指導を行なうこと」という画期的な方針転換を行いました。

ところが、教育現場では、なかなか現実の政治的事象を扱うような主権者教育が広がらない。いまだに「政治的中立」に縛られているんです。なぜなのか。私は、主権者教育の前提である民主主義の基盤自体が弱いからだという考えに至りました。

日本は敗戦後7年間、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の統治下に置かれました。GHQは、女性の解放、労働組合結成、教育の民主化、秘密警察制度の廃止、経済の民主化という指令を出し、理想主義的な民主化政策を推し進めました。ところが、1949年頃からその政策が変化していきます。

背景にあったのは、東西対立です。1949年中華人民共和国が成立し、1950年に朝鮮戦争が勃発すると、アメリカ国内でも共産主義への警戒感が強まり、レッドパージなどの対応が取られました。日本は「共産主義化の防波堤」と位置付けられ、民主化政策は後退します。労働組合についても、1950年に労働組合法の改正が行なわれ、就業時間中の組合活動は大きく制限され、組織率も低下しました。

民主主義への一歩を踏み出した矢先、国際情勢を背景にその歩みが中途半端に押しとどめられた。

NHKの朝ドラ『虎に翼』は、そうした歴史的経緯がもたらした問題をわかりやすく描いていました。日本国憲法に基本的人権が規定されたのに、旧来の家制度にもとづく制度や慣習が残存し、民主主義や人権への意識が乏しいまま推移してしまった。私は刑事司法改革にも審議会等で関わってきましたので、改めて人権意識をめぐる実情と背景を考えさせられました。

意見に隔たりがあっても歩み寄る

—「政治的中立」の壁を乗り越えるには?

政治とは、どの意見が正しいのかを決めるための議論ではありません。

誰がどういう主張をし、どんな政策を掲げているのかをすべて俎上に上げ、それぞれについてどう考えるかをみんなで議論する。いろんな考え方があることを互いに理解し、それを深掘りし、それぞれのよいところを取り込んで意見の隔たりを埋めていく。

そんな営みを重ねていくことが「政治」であり、そのスキルや作法を身につけることこそが、主権者教育の核心なんです。

「妥協」という言葉にはマイナスイメージがありますが、社会のシステムやルールは、白か黒かでは決められません。労働組合は、そのことをよくわかっています。組合員の様々な声を聴いて要求にまとめていき、労使交渉では、意見に隔たりがあっても、話し合いを重ね、歩み寄って「妥結」する。労働組合が「民主主義の学校」の役割を担ってきたと言われるのは、そういうプロセスを日々実践しているからです。

労働組合が政治に関わることを疑問視する風潮もありますが、労働組合が政治に関わることは実は当り前のことなんです。組合員は主権者であり、その権利をもって自分たちの意見を政策・制度に反映しなければ、働く者の権利は守られないし、社会課題も解決できないからです。

—ネット選挙解禁から11年、若者の投票率は低いままですが、YouTubeなど動画ツールの影響力が拡大し、極端な主張に傾倒していくエコーチェンバー現象[i]なども起きています。

若い人の多くは「自分の1票で政治は変わらない」という意識が強く、投票所まで行くのは面倒だと感じています。

これは「政治的中立」に縛られるあまり、学校現場で本来の主権者教育ができない期間が長く続いたことの結果です。旧来型政治への批判だけで票が集まるネット上の現象も、情報リテラシーの不足や互いの一致点を見出すという政治の作法を学べなかったために起きている面があります。

2023WBC(ワールド・ベースボール・クラッシック)で日本チームが優勝できたのは、選手たちが小さい時から一生懸命に野球の練習に打ち込んできたからです。同様に日本の民主主義の機能が低下しているのは、小さい時から主権者として政治の練習をしてこなかったからです。主権者教育の立て直しに向けては、早急に先進事例の水平展開を進めていくべきだと思います。

「主権者たる国民」の判断を投票で!

—10月27日投開票で衆議院選挙が行われます。若い世代へのメッセージを。

若い世代の投票率が低いのは、若者の責任ではありません。そういう社会の空気をつくってきたオトナ世代の責任であり、私自身も申し訳ない気持ちでいっぱいです。

連合調査では「Z世代は社会課題や社会運動に興味・関心がある」ということがわかりました。連合は、若者の政治参加を進めるために、被選挙権の18歳への引き下げやインターネット投票の導入を求めていますが、職場や地域で、もっと日本の政治の歴史的背景を理解し、民主主義や人権を考えることができる機会を広げてほしいと思います。

10月9日の党首討論で、石破茂総理は裏金議員への対応を問われ「最終的な判断は、主権者たる国民のみなさんにお任せする」と答えました。

少なくとも今、「自分が投票しても変わらない」という状況ではありません。

与党の長期政権の弊害は明らかであり、野党は「政権交代こそ最大の政治改革」だと訴えている。そして、「主権者たる国民」としての判断を示すいちばん効果的な方法は投票に行くことです。

一人ひとりの1票で政治を変えるこのチャンスをぜひ活かしてほしいと思います。

[i] ※エコーチェンバー現象:自分と似た興味・関心を持つユーザーが集まるインターネット上の場で特定の意見や思想が増幅し、それが正しいと信じ込んでしまう現象

(執筆:落合けい)