「ミャンマー(ビルマ)の民主化支援」前編では、2011年3月の民政移管までの道のりをたどった。後編では、その具体的な民主化へのプロセスを、国際労働運動や連合が、労働組合の立場からどう支援していったのかを振り返る。さらに、2021年2月1日のクーデター後、再び軍政下に置かれ内戦状態にあるミャンマーの現情勢をどう捉え、どんな支援を続けているのかもお伝えする。

生澤 千裕(いくさわ ちひろ)

日本ILO協議会理事、JILAFプロジェクトアドバイザー

1979年同盟(国際局)に入局し、同年5月に東京で開催された「先進国労組指導者会議(G7レイバーサミット)」に対応。1987年民間連合国際局副部長、1989年連合国際局部長。生活福祉局、政治政策局、政治局、企画局等を経て、2005年連合国際局長、2007年総合国際局長(常任中央執行委員)、2011年総合企画局長(常任中央執行委員)。2013年10月に退任し、2017年10月まで連合参与を務める。現在、日本ILO協議会(特定非営利活動法人 ILO活動推進日本協議会)理事、国際労働財団(JILAF)プロジェクトアドバイザー。

アジア「最後のフロンティア」

前編でみたように、1988年の民主化を求める「シェレイロン(8888)」運動がクーデターで鎮圧された後、ビルマの人々は長きにわたる軍政に苦しめられた。しかし、そんな中でも、反軍政・民主化運動は継続され、ILOの憲章第33条発動やICFTUのビルマキャンペーンなど経済制裁を柱とする国際支援も広がった。軍事政権は、内外の包囲網に追いつめられ、2011年春、悲願の民政移管が実現。もちろん、それはゴールではなく新たな社会をつくっていく出発点だった。まず、その前後の動きを整理しておこう。

2010年、軍事政権は「多数政党制による総選挙の実施」を約束し、国民民主連盟(NLD)を率いるアウン・サン・スー・チー氏の自宅軟禁を解除。同年11月に総選挙が実施されたが、NLDは、これを「公正に行われない」とボイコットしたことから、国軍系の連邦団結発展党(USDP)が勝利。2011年3月、テインセイン氏を大統領とする新政権が発足し、民政がスタートした。

政治活動を再開したNLDのアウン・サン・スー・チー氏は、2012年4月の連邦議会補欠選挙で国会議員に当選。テインセイン政権は、実質的に軍事政権の延長であるとの見方もあったが、予想に反して、アウン・サン・スー・チー氏との対話を行い、メディア規制の緩和、一部政治犯の釈放、強制労働廃止や結社の自由・団結権・団交権の保障に向けた労働法制の整備、各国との関係改善などの改革に乗り出した。 こうした動きを受けて、欧米からの投資が解禁され、2013年には日本政府の円借款も再開。ミャンマーは、アジアにおける「最後のフロンティア」として注目を集めることになった。

ナショナルセンターCTUM(ミャンマー労働組合総連盟)の設立

2012年9月、亡命生活を送っていたFTUB(ビルマ労働組合連盟)のマウン・マウン書記長は、民政移管による恩赦の対象となり、23年ぶりに祖国の地に降り立った。

同年3月、ミャンマー政府はILOとの間で2015年までの強制労働廃止に合意。労働組合法も制定され、登録制度の下ではあったが、労働組合の結成、活動が認められた。

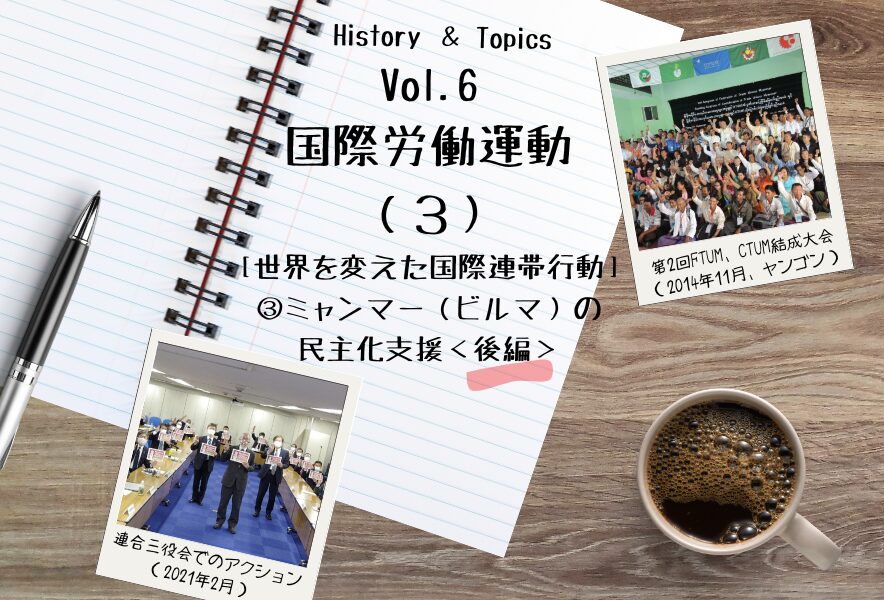

FTUBは、自由で民主的な労働運動を推進するための組織確立に向けて精力的に活動を展開。2013年には名称を「ミャンマー労働組合連盟(FTUM)」に変更し、2014年11月、ヤンゴンで第2回大会を開催した。

FTUMは、ここでナショナルセンター「ミャンマー労働組合総連盟(CTUM)」の結成を提起。農業分野(AFFM)、交通運輸分野(MTLTUF)、鉱業分野(MWFM)、製造業分野(IWFM)、建設木材分野(BWFM)の5つの全国産業別組織を構成組織とし、規約に基づいて執行部役員、中央委員などを選出。CTUMの新委員長に就任したマウン・マウン氏は、国際労働基準に適合した国内労働法の整備、郵便・通信、教育、中央・地方政府、医療・福祉分野などの組織化、財政基盤の強化などを強く訴えた。

そして2015年7月、CTUMはミャンマー政府から「労働組合ナショナルセンター」としての登録を承認され、ITUC、ITUC-APにも加盟。当時、CTUM以外の労働組織は規約を持たず、NGO的な運動にとどまっていたことから、初の本格的なナショナルセンターの誕生となった。

ミンガラーバー! ITUCミャンマー事務所の設立

では、国際労働運動や連合は、民政移管後、ミャンマーの民主化をどう支援したのか。

ITUCは、ミャンマーの自由で民主的な労働組合運動の推進・定着に向けて「ITUCミャンマー事務所」を設置することを決定。期間は、2012年10月から3年間。CTUMの組織化・活動支援、政府やILO、GUFsなど各種労働団体との調整を主な任務とし、所長には、連合総合国際局長・ILO労働側理事を歴任した中嶋滋氏が着任。 その活動の様子は、「月刊連合」の連載『ミンガラーバー1! —自由で民主的な労働運動をミャンマーの地に』で毎月報告された。初回(2013年1月号)では、着任までのいきさつや意気込みが軽快なタッチで記されている(一部抜粋)。

- 「ミンガラーバー」はミャンマー語で「こんにちは」の意。 ↩︎

4日深夜ヤンゴン空港到着

ようやくミャンマーでの活動が始まった。

ミャンマーで一緒に仕事をするミンニョウさんは、難民として日本に滞在し祖国の民主化にむけ一貫して活動を進めてきた人だ。2001年からはビルマ日本事務所の事務局長として、連合をはじめ労働組合や市民団体とともに、FTUB(ビルマ労働組合連盟)やNLD(国民民主同盟)と連携しつつ、外務省やビルマ民主化支援議員連盟などへの働きかけなどさまざまな活動を中心的に担ってきた。これからはITUCミャンマー事務所のプログラム・コーディネーターとして活動する。そのため、実に32年ぶりに帰国することになった。

私たちの赴任は、当初の予定より大幅に遅れたものとなってしまった。ビザを得るのに思わぬ時間をとられたからだ。私も軍政時代にビザ発給がされなかった経験があり一抹の不安があったが、難民であったミンニョウさんにビザが発給されるかどうかは大きな問題だった。何度か肩すかしを食ったような状態が続いた後、11月下旬にようやく発給され、気持ちと荷物を整理し直して、1月4日の出発となった。

32年ぶりに祖国の土を踏んだミンニョウさんの感慨は、想像に余りあるものがあったに違いない。入国審査には多少余計に時間がかかった。係官が席を離れ上級職員に問い合わせる一幕もあり不安がよぎったが、書類を見ながら頷く姿が見えホッとする。無事に通過して「おめでとう」と声をかけたら、少しはにかみながら「これからもいろいろあると思いますが頑張りましょう」という答えが返ってきた。いよいよ二人三脚が始まる。自由で、民主的で、独立した労働組合運動をミャンマーの地に根付かせるゴールをめざして。

人材育成や建設的労使関係構築を重点に

ITUCミャンマー事務所が重点的に取り組んだのは、民主的な労働組合活動の基盤整備と、それを担うオルガナイザーなどの人材育成だ。ITUC-APやJILAF(国際労働財団)と連携し、若手リーダー育成プログラムや建設的労使関係構築研修などを実施。また、ミャンマー最大の産業である農業の経営基盤強化と組織化のために日本から専門家を招いての営農研修、教育現場の視察・支援なども実施。連合の構成組織も、現地に何度も足を運んで指導・交流を行うなど協力を惜しまなかった。ITUCミャンマー事務所を拠点に、労働組合はもちろん、国際機関やNGOなどと連携した支援も広がり、CTUMは着実に力を付けていった。

生澤千裕日本ILO協議会理事は、中嶋所長の功績を高く評価する。

2011年の民政移管後、欧米や日本など先進国の経済制裁措置が解かれ、「最後のフロンティア」と称されたミャンマーへの直接投資は一挙に加速しました。工業化が進み、縫製や食品関係の工場も多数建設されていきました。

産業の発展には労使の協力が不可欠ですが、当時、労働組合結成が認められたとはいえ、使用者側の理解は進んでいませんでした。2014年には、工場で働く女性労働者が労働組合活動を理由に解雇されるケースが相次ぎ、使用者が解雇者リストを回覧して、彼女たちの再就職を困難にしていたことが分かりました。

ITUCミャンマー事務所は、この問題を重く見てCTUMと協議し、解雇された組合員が生活を維持できるようにするための救済制度「被解雇者支援プロジェクト」をスタートさせたんです。彼女たちに縫製研修を実施し、布製エコバッグを製作。連合本部・構成組織・地方連合会が、このバッグを大量注文して集会などの資料バッグとして活用しました。解雇された8人の女性組合員は、その収益で1年以上にわたって生活を維持することができたと聞いています。

ITUCミャンマー事務所の功績は本当に大きいのですが、実は、その存続に関わる運営上の大問題も生じました。ITUC本部が2013年3月、財政難を理由に3年間設置の方針を覆し、事務所閉鎖を通告してきたんです。

ITUCは、ICFTUの時代から、国際労働運動の先頭に立ってミャンマーの自由で民主的な労働運動を強力に支援してきました。民政移管後は、その蓄積の上にミャンマー事務所を開設し、3年間しっかり現地で支援するという「決意」を示したのだと、私は理解していましたから、この通告は本当に驚きでした。

現地の様々な産業の様々な労働者のニーズを受けとめ、様々な資源をつなぎあわせて効果的な支援を広げ始めたというタイミングです。「ここで閉鎖するわけにはいかない」と、連合がその支援に名乗りをあげましたが、連合とて財政は厳しい。そこで、加盟費とは別に毎年ITUCに拠出していた国際連帯資金をITUC-AP経由でミャンマー事務所に支出することを決めました。

ITUCミャンマー事務所は、連合の支援で予定通り3年間の活動をまっとうし、2015年12月に閉鎖された。連合は、それ以降も、国際連帯資金によるCTUMへの財政的支援を行うとともに、「ミャンマー労働運動支援連絡会」を設置して関係を強化。「連合・愛のカンパ」を通じて、ミャンマーの農業支援活動を行う「NPO法人アジア社会文化交流センター」への助成も継続してきた。

また、連合の構成組織や地方連合会も、若手リーダー育成や農業機械化、学校施設設備、音楽教育、清掃労働者支援、パソコンの寄贈など、きめ細かい支援・交流を継続。さらに連合の関係団体であるJILAFは、ITUC-APと連携したユースリーダーシップコースに加え、各国の労働組合リーダー育成を目的とする招へい事業でもCTUMからの参加者を毎年受け入れてきた。

生澤さんは、「やはり運動は『人』なんです。一生懸命、その課題に取り組む人がいると、それに応えなければと思わされる。ICFTUやITUCにも、ミャンマーや日本の労働組合にも、そういう熱い人たちがいたからこそ、ここまでの国際連帯行動が展開できたのだと思います」と振り返る。

2015年総選挙でNLDが圧勝

2015年11月には、民政移管後、初の総選挙が実施され、アウン・サン・スー・チー氏率いるNLDが改選議席の79%を獲得。単独で大統領選出・新政権樹立を可能とする勢力を確保し、2016年にNLD新政権が発足した。

アウン・サン・スー・チー氏は、2008年に制定された憲法の規定(大統領は外国籍の家族を持ってはならないこと、軍事に精通していなければならないこと)により、大統領にはなれなかったが、国家最高顧問、外務大臣、大統領府大臣を兼任して実質的な政権トップに就いた。大統領にはティン・チョウ氏が就任した。

中嶋滋ITUCミャンマー事務所長は、「月刊連合」の連載(『ミンガラーバー!自由で民主的な労働運動をミャンマーの地に』の最終回(2015年12月号))で、2015年総選挙でのNLD圧勝について、こう記している。

平和で着実な政権移譲を

NLD圧勝を無視し居座り圧政を続けた90年選挙後の経過を想起して、政権移譲に関し国軍への不信と疑念を抱く人は少なくない。大統領も国軍最高司令官も「国民の意思を尊重し、選挙結果は受け入れる」と明言しているが、疑念は簡単には払拭されないようだ。(中略)NLDの政権運営能力を疑問視し、過剰な期待が落胆・失望に転化して政局不安や反動が生み出されることを心配する声もある。 アウンサンスーチー氏の「大統領を超える存在」となり「私がすべてを決める」との発言の真意を測りかねている人もいる。だが、民主化実現への大きな一歩をつくり出した国民の熱意と、それを受け止め進もうとするアウンサンスーチー氏とNLDが切り拓いていく地平の先にしか、この国の希望がないことは確かなことだ。そのことを共有していきたい。

5年後の2020年総選挙でも、NLDは改選議席の83%を獲得して圧勝、国軍系の連邦団結発展党(USDP)は議席を大きく減らした。選挙結果にもとづく新しい議会が開催されようとしていた矢先の2021年2月1日、国軍は「選挙に不正があった」としてクーデターを起こし、抗議する民間人を武力で攻撃。NLD関係者を拘束し、ミン・アウン・フライン国軍最高司令官が実権を握ったのである。

軍は、軍事裁判によって、アウン・サン・スー・チー国家最高顧問に禁固260年の判決を下し、収監。民主的な選挙で選ばれた閣僚や国会議員を次々と逮捕・拘束した。

この許しがたい暴挙に対し、多くの国民が「市民不服従運動(CDM)」に立ち上がり、若者を中心に「Zの戦い(民主化達成に向けた「最後の戦い」)」が展開された。 ITUC、ITUC-APは直ちに非難声明を発し、連合も2月3日付「ミャンマーでの軍事クーデターに抗議する談話」において、国際労働組合組織と連携してミャンマーの国家権力の民主的な移行を強く求めることを表明した。

-884x405.jpg)

それから4年余が経過するが、ミャンマーの状況は悪化の一途をたどる一方、その実態を伝える報道は激減している。今年3月28日に起きた大地震では、軍政下で被災地に支援が届きにくい状況が改めて明らかになった。

国際労働運動は今、ミャンマーの状況をどう受けとめ、どんな支援を行っているのか。 [特別編]として連合国際政策局の斉藤俊和局長のインタビューを掲載する。

連合国際政策局・斉藤俊和局長に聞く

ミャンマーの現状と労働組合の支援

—2021年2月1日のクーデター後のミャンマーの状況は?

非常に深刻です。中嶋滋・元ITUCミャンマー事務所長が所属する明治大学国際労働研究所が、2022年5月〜7月に現地調査(ミャンマー科研費プロジェクト)を行いましたが、労働組合も厳しい弾圧にさらされていることが明らかになりました。

クーデター発生を受けて、CTUMは2月8日に全国規模のゼネストを呼びかけ、「市民的不服従運動(CDM)」と呼ばれるデモ行進を展開しました。これには組合員ではない労働者を含め何十万人規模の国民が参加し、抗議の声をあげました。また同年のメーデーでマウン・マウンCTUM会長は「軍事独裁制度を根絶するため、国内外にいる民主主義革命勢力と協力し、ITUC、GUFs、各国政府と協力し、外交的手法を用い、暴力以外の様々な可能な方法で革命の闘いに入っていく」と宣言しました。

危機感を抱いた国軍は、2022年3月、マウン・マウン会長をはじめ多数の組合リーダーのミャンマー国籍を剥奪し、家屋や家財を没収。逮捕、投獄され、不当な拷問で殺害された人も多数いることが分かりました。そのため軍政に反対する労働組合は、地下活動に身を投じたり、他国に拠点を移したりしている状況です。

—クーデター以降、ミャンマーは国軍と民主勢力の内戦状態にあります。国民はなぜこれほど強く軍政に抵抗しているのでしょうか。

2011年に民政移管が実現し、様々な困難がありながらも、自由と透明性、グローバルな連携によって人々の生活はより良い方向に変化していました。だから、暗黒の軍政時代に戻ることは受け入れられない、民主主義を手放すことはできないと考え、激しく軍政に抵抗しているのだと思います。明治大学国際労働研究所の現地調査でも「今度こそ、二度とクーデターを起こすことができない民主政治を確立しなければならない」という強い思いが伝わってきたと報告されています。

—連合はどんな支援を続けてきたのでしょうか。

クーデター発生を受けて、ITUCやITUC-APと情報を共有するとともに、2021年3月に「ミャンマー労働運動支援連絡会議」を開催しました。会議にはITUCミャンマー事務所と連携して現地での支援を継続してきた多くの構成組織が参加し情報を交換。直近の会議(2025年1月17日)では、JILAF(国際労働財団)、「ミャンマーの民主化を支援する議員連盟」の石橋通宏参議院議員事務所、FWUBC(在日ビルマ市民労働組合)、明治大学国際労働運動研究所の山崎精一さんが、それぞれ報告を行い、支援の課題を確認しました。

外務省への要請行動やILOでの課題提起も行ってきましたが、ミャンマー国内での政治的な民主化支援活動はできない状況が続いています。

DST08720-1-884x624.jpg)

そこで、今、力を入れているのが、タイに避難しているミャンマー人労働者への支援です。草の根支援活動を行っているJILAFは、CTUMを通じて職業訓練や生活支援に取り組んでいます。また、避難生活が長期化する中で子どもたちの教育保障も課題になっていることから、タイ語を学ぶプロジェクトやタイの公立学校への入学などをサポートしています。

2024年2月、軍事政権が徴兵制を導入したことから、国外に逃れる若者が急増し、現在、タイに避難しているミャンマー人の数は数百万人規模に拡大しています。今は、こうした避難者への支援に集中していくしかない状況です。

ただ、新しい動きもあります。

今年3月19日、第353回ILO理事会は憲章第33条の発動を決定しました。2021年2月以降の、29号条約(強制労働)と87号条約(結社の自由と団結権)への著しい違反状況に関し、ILOの「審査委員会」が2023年に報告書を通じて解決のための勧告を発出しましたが、何ら見るべき対応がミャンマー当局によってなされていない。この現状に対し、ILO理事会が憲章第33条を発動し、今年6月のILO総会において審査委員会の勧告履行を確保するための適当な措置についての決議を採択するように勧告したのです。従って、今年のILO総会で決議が採択されるかどうかが非常に注目されるところであり、労働側としては採択に向けて最大限の努力をしたいと考えています。

3月28日のミャンマー大地震では、甚大な被害が出ているにもかかわらず、国軍が民主勢力の支配地域に空爆を行ったという報道もありました。

やはり自由と民主主義を踏みにじり、国民に犠牲を強いる軍事政権をこれ以上許してはいけない。「民間人に対する暴力の即時停止、不当に拘束されているミャンマー国民の即時解放、民主的な政治体制の早期回復」に向けた国際世論を高めていく取り組みにも、改めて力を入れていきたいと考えています。

【前編】に戻る

(執筆:落合けい)

〈参考文献・サイト〉

※鈴木則之(2019)『アジア太平洋の労働運動—連帯と前進の記録』(連合新書21)明石書店

※明治大学国際労働研究所ミャンマー科研費プロジェクト(2022)『講演記録と現地聴き取り調査 クーデター後のミャンマー労働運動 2022年5月-7月』

※月刊誌『連合』

※若月利之(2020)『ミャンマー労働運動史〜連合を中心とした国際労働運動の支援をめぐって〜』(連帯社会インスティテュート修士論文)

【関連記事】

[1]連合結成とICFTU加盟問題〈前編〉 | RENGO ONLINE

[2]国際労働運動のプレイヤー〜その成り立ちと理念[前編] | RENGO ONLINE

[3]世界を変えた国際連帯行動①ポーランド自主管理労組「連帯」への支援 | RENGO ONLINE

[3]世界を変えた国際連帯行動②南アフリカのアパルトヘイトを撲滅する取り組み | RENGO ONLINE