医療・介護の現場は、従来から人手不足に悩まされてきたが、担い手の高齢化に伴い深刻さがさらに増している。若い世代は「自分には関係ない」と思うかもしれないが、親世代に介護が必要になった時、仕事とケアの両立には医療・介護人材のサポートが不可欠で、決して無縁とは言えない。どうすれば持続的に人材を確保できるのか、すべての人が今から考えておく必要があるのだ。

減少に転じた介護人材 現役世代に迫るリスク

厚生労働省の試算によると、介護人材は2026年度に約240万人、2040年には約272万人必要になると見込まれている。しかし2023年度の介護職員数は、前年度比約3万人減の約213万人と、2000年の調査開始以来初の減少に転じ、人材確保は進んでいるどころか後退しているのが現状だ。すでに小規模な介護事業者を中心に、必要な人材を得られないなどの理由で閉鎖に追い込まれるケースも増え始めている。東京商工リサーチによると2024年、介護事業者の倒産件数は172件と、過去最高に上った。

「過疎地などで介護事業所が閉鎖されると、地域の介護体制が崩壊しかねません。打撃を受けるのは、利用者であり介護を担う家族です」と、連合生活福祉局の松野奈津子次長は警鐘を鳴らす。

また松野さんは、人手不足は現在サービスを利用している患者・高齢者と家族だけでなく「医療・介護にあまり関わりのない若い世代にも、大きく関わる問題です」と強調した。

65歳以上の高齢者を支える生産年齢人口(15~64歳)は、介護保険制度が始まった2000年から10年ほどは3人で1人を支える「騎馬戦」型だったが、25歳の人が45歳になる2045年には1.5人で1人を支えることになり、「肩車型」に近づく。

高齢化の推移と将来推計

「今のうちに、医療・介護の担い手を持続的に確保できる基盤を整えておかなければ、若い世代ほど将来、経済的・物理的に大きな負担を背負うことになってしまいます」

実際、働きながら介護を担う「ビジネスケアラー」も増えており、2020年には262万人に上った。経済産業省は2030年には、この人数が318万人に増えると予測する。介護と仕事の両立には、日中のケアなどを担う医療・介護スタッフの力が不可欠だ。しかし人材不足でサポートを得られなければ、ビジネスケアラーの心身の健康が損なわれたり、介護離職に追い込まれたりするリスクも高まってしまう。

賃金格差拡大の懸念も 影響の大きい公定価格

医療・介護人材の採用難は、有効求人倍率にも表れている。2025年2月のデータを見ると、例えば介護サービス従事者で3.95倍、医療技術者で3.22倍など、全産業の1.19倍を大きく上回った。介護サービスの場合、求職者1人につき4件近い求人がある計算で、需要の方が圧倒的に多いことが分かる。

要因の一つが賃金水準の低さだ。介護職員の2023年の平均給与額(賞与込み)は30万円と、全産業平均の約37万円を大幅に下回る。専門職のケアマネジャー(介護支援専門員)や、医療技術者の作業療法士らも33~34万円台で、全産業平均には届いていない。

厚生労働省の調査によると、2024年の賃上げ率は全産業で4.1%(11,961円)だったが、医療・福祉は2.5%(6,876円)に留まった。連合の小林司生活福祉局長は「医療・介護業界の賃金は上昇傾向ではあるものの、上げ幅は他の産業に比べて小さいのが現状です」と訴える。

なぜこうした格差が生まれてしまうのか。医療・介護人材の賃金の原資は、医療が診療報酬、介護が介護報酬という「公定価格」で定められており、政府の社会保障政策が大きく関わる。診療報酬の見直しは2年に1回、介護報酬の見直しは3年に1回行われ、改定率は年末の予算編成の過程で決められる。

「政府が報酬改定で念頭に置いた賃上げ率は2024年がベア2.5%、2025年がベア2.0%で、不十分と言わざるを得ません。2025春季生活闘争が、全体的に高水準の回答を引き出したことを踏まえると、このままでは他産業との格差拡大は避けられないでしょう。さらなる処遇改善策が不可欠です」(小林さん)

医療機関や介護事業者が、人員や施設などに関する一定の基準を満たした場合に報酬が上乗せされる「加算」を取得し、原資を増やすこともある程度は可能だ。ただ医療・介護の財源は公費と保険料、患者・利用者の自己負担で賄われ、そもそもの「パイ」の大きさは政府によって決められている。こうした中、医療・介護を将来にわたって持続可能な制度とするためにどうすればいいかが今問われている。

組合を作り交渉を 仲間づくりを連合が支援

小林さんは「重要なのは、2025春季生活闘争で掲げる『賃上げがあたりまえの社会』を、医療・介護分野にも浸透させること。政府や経営者はもちろん、国民にも理解が広がりさらなる賃上げにつながるよう、医療・介護の担い手が組合を作り、力を合わせて訴えることが不可欠です」と語る。

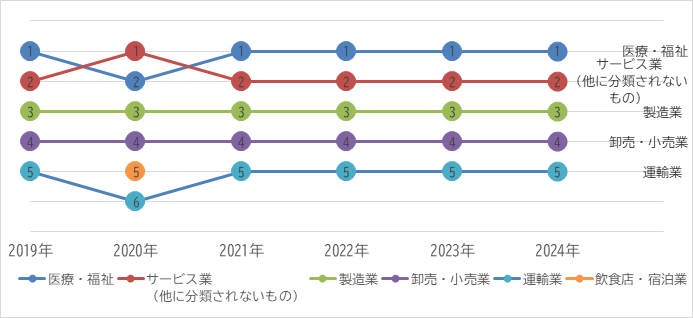

医療・福祉従事者から連合に寄せられる相談は2024年、労働相談全体の22%を占め、産業別では5年連続でトップとなっている。賃金関連だけでなく、利用者による「カスタマー・ハラスメント」や過重労働などに関する相談も多い。労働組合があれば、こうした労働者一人では解決の難しい問題も、経営側との団体交渉を通じて改善する道が拓ける。

2024年、連合に寄せられた労働相談のうち、業種別割合・上位5位(不明分除く)

このため連合は、医療・介護の職場の組合づくりや仲間づくりを支援している。特に4~5月にかけては集中的に、組合づくりの専門家であるオルガナイザーが全国各地の医療・介護現場を訪問するなど、組織化を通じた職場の課題解決を強化している。

組合の結成には、旗振り役となるメンバーが粘り強く職場の合意形成をしていく必要がある。小林さんは「連合や産業別労働組合、地方連合会とつながることによって、他の職場の好事例や交渉ノウハウを共有できますし、現場の声をもとに制度の改善もめざせるようになります。ぜひ労働組合を結成し、こうした力を実感してほしい」と話した。

また松野さんは、職場に労働組合があることは、経営者にとってもメリットが大きいと指摘する。 「経営者の多くは、採用難や離職の多さなどの悩みを抱えているようです。職場に組合があることは『労働者が守られる職場』という求職者の信頼につながり採用にも有利でしょうし、組合を通じて労働者のニーズを職場に反映すれば、離職防止にも効果的なはずです」

介護を『自分ごと』に 若い世代も向き合って

連合は毎年5月、医療・介護の現場で働く組合員、有識者らを招いて「医療・介護フェス」も開催している。2025年は5月17日の土曜日に開かれる予定だ。

「フェスは業界で働く人同士の情報共有だけでなく、組合員の話を通じて現場の『リアル』を社会に伝える目的もあります。ぜひ多くの人に参加してほしい」と松野さんは呼び掛けた。

.jpg)

このほか、制度や報酬の改定が事業者・利用者に与える影響といった現場の実態把握と課題解決、人材確保に向けた処遇改善など、政府や行政に働き掛けも行っている。

「例えば2024年は、介護報酬改定で訪問介護事業者の基本報酬が引き下げられ、事業者の倒産や閉鎖が急増しました。このことが地域の医療・介護体制にどのような影響を与えたかなども、丁寧に把握していく必要があります」(小林さん)

また少子高齢化の中、将来にわたって処遇改善の原資を確保し続けるには、医療・介護保険の財源という「パイ」を維持し大きくしていくことも考えなければいけない。

松野さんは「若い世代には、自分には遠い世界の話と思っている人もいるでしょう。しかし家族の看護・介護を担う日や、自分が利用者になる日が来ることを想像し、自分ごととして人手不足を捉えてほしい」と要望した。

(執筆:有馬知子)