2025春季生活闘争に先立ち、1~2月にかけて各都道府県で労働組合と経営者団体、そして行政の3者が賃上げや価格転嫁について意見交換をする「地方版政労使会議」が開かれた。地方の政労使が話し合う意義や、賃上げにもたらす効果は何だろうか。大阪府の政労使会議に出席した連合大阪の田中宏和会長に聞いた。

政労使トップが参加、強いメッセージを打ち出す

「地方版政労使会議」は昨年の春季生活闘争で、連合の芳野友子会長の提案をきっかけに各都道府県で開催されるようになり、今年で2年目を迎えた。大阪での「意見交換会」は2月17日、大阪労働局が主催して行われ、労働側からは田中会長が、経営側からは関西経済連合会と大阪商工会議所(大商)などの代表者が出席。吉村洋文大阪府知事、鰐淵洋子厚生労働副大臣も参加し、多数のメディアが取材した。

会議では、賃上げの重要性については政労使3者の認識が一致したという。田中会長は「労使だけでなく行政が議論に加わることで、賃上げの社会的意義が強調され、より影響力の強いメッセージを打ち出せたと感じています」と手ごたえを語った。

昨年は準備期間が短かったこともあり、地域によっては担当者レベルでの会議になったケースもあったが、大阪は2年連続で政労使のトップが出席した。田中会長はこれについても「トップが発言することで情報の伝播力が強まり、賃上げの機運も醸成されやすくなります。発言には責任が伴うので、政労使ともに『発言した以上、きちんと賃上げに取り組まなければ』という推進力にもなります」と話した。

進まぬ価格転嫁、公共サービスで遅れも

意見交換では、各団体が賃金交渉の方針や、価格転嫁に関する現状などを説明した。多重下請け構造の中で、4次、5次といった川下の下請け企業ほど労務費の価格転嫁が進んでいない実態も改めて示された。経営団体からは、会員企業に価格転嫁の必要性を周知し、実践してもらうことの難しさも語られたという。

「価格転嫁については、進んだという手ごたえよりも課題感の方が強い。経営団体の話から、個別企業に落とし込む難しさも分かりましたが、公正な取引なしに持続可能な社会は実現しないことを経営者に伝えるという、地道な取り組みを続けるしかないと思います」

また官公需を請け負う業者の価格転嫁が、民間同様に進んでいないとの指摘もあった。競争入札の中で業者が価格を抑えようとするため、川下の業者への転嫁が遅れがちなことが背景にある。

「特に大阪は万博を控え、国内外の注目も高まっています。大阪府や労働局に対しても、行政が率先して価格転嫁に取り組むことが重要だと伝え、理解を求めました」

さらに連合大阪は、介護・福祉など公務公共サービス部門の賃上げが進んでいない実態も説明し「労働者の生活に影響するだけでなく、これらの業界をめざす人も集まらなくなり、より人手不足が深刻化してしまう」と訴えたという。

田中会長は賃上げについて「肌感覚では昨年より厳しい」と話す。昨年、5%超と33年ぶりの大幅な賃上げ率となり、社会に大きなインパクトを与えた分、「これ以上は経営的に難しい」と考える経営者も増えているという。「企業別労働組合は、組合員の生活実態を踏まえて昨年以上の賃上げを求めて交渉することになりますが、経営の内情を知るだけに難しさも感じているでしょう」と、田中会長は推測する。

「ただ物価上昇の中で実質賃金は十分に上がらず、大手と中小の格差も拡大しています。賃上げは働き手の生活を支えるだけでなく、購買力を高めて経済を活性化し、経営側の人材確保にもつながるという面で、政労使3者にメリットがあると訴えていきます」

踏み込んだ議論が課題 各団体は「ミッション」実行を

2回目となった政労使会議は「現場の実態を伝えるという労働組合の役割を果たし、賃上げの必要性に関する認識のすり合わせができたことは意義深かった」と、田中会長は評価する。その一方で課題も明確になった。

ひとつは1時間という限られた時間の中で、多重下請け構造や介護業界の低賃金といった個別の課題を深掘りするのが難しかったことだ。

「幅広い業種、多くの課題がある中で、個別テーマを掘り下げて展開する時間はあまり取れませんでした。また、せっかく政労使のトップが集まったのだから、より俯瞰的な視点で賃上げの阻害要因を考える時間もあって良かったかもしれません」

ただ2~3月にかけて、連合大阪から大阪労働局や大商といった行政・経営団体への要請も予定されており「政労使会議でテーマに上った事柄を、こうした場で深掘りできれば」とも考えているという。また今年の反省を踏まえ、政労使会議の内容も改善していくべきだと、田中会長は指摘した。

「回数を重ねると『ひな型』ができて、進行はスムーズでも形式的なものになってしまう懸念もある。政労使会議がその意義と実効性を維持できるよう、数年おきに進め方を検証し、見直すことも必要だと思います」

また最大の課題と言えるのが、会議で提示された価格転嫁や賃上げといったミッションを、各団体が実践することだ。連合大阪は2月27日の2025春季生活闘争総決起集会や、3月25日に開催予定の中小労組解決促進集会などで、個別交渉に臨む企業別労働組合や産業別労働組合に、政労使会議での議論を伝えていくとしている。

「重要なのは政労使会議の内容を企業別労働組合、特に中小労組に伝え、賃上げを社会全体に波及させることです。また連合大阪だけでなく会議に参加した各団体が、きちんとそれぞれのミッションを実行したかどうか、チェックアンドフォローする必要もあります」

さらに賃上げに限らず地域課題を広く解決するためにも、政労使会議の枠組みを活用してはどうかと提案した。

「既存の政労使の話し合いの枠組みなども活用しながら、賃金交渉が終わってから引き続き、いかに地域社会を発展させていくかを3者で集まって考えていくべきだと思います」

また田中会長は、連合本部に対しても「今回は大阪独自のやり方で会議を進めてきたが、良い事例はなるべく水平展開し、参考にさせてほしい」とも要望した。

政労使で共同宣言も 賃上げが最大の「好事例」

連合によると、各地域の政労使会議は1~2月にかけて行われ、大阪と同じように多くの地域で、価格転嫁が大きなトピックになったという。その中で政労使3者が共同でアピールする事例も生まれた。

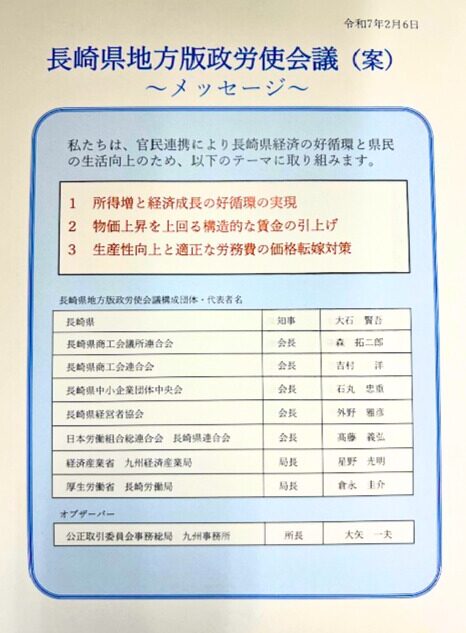

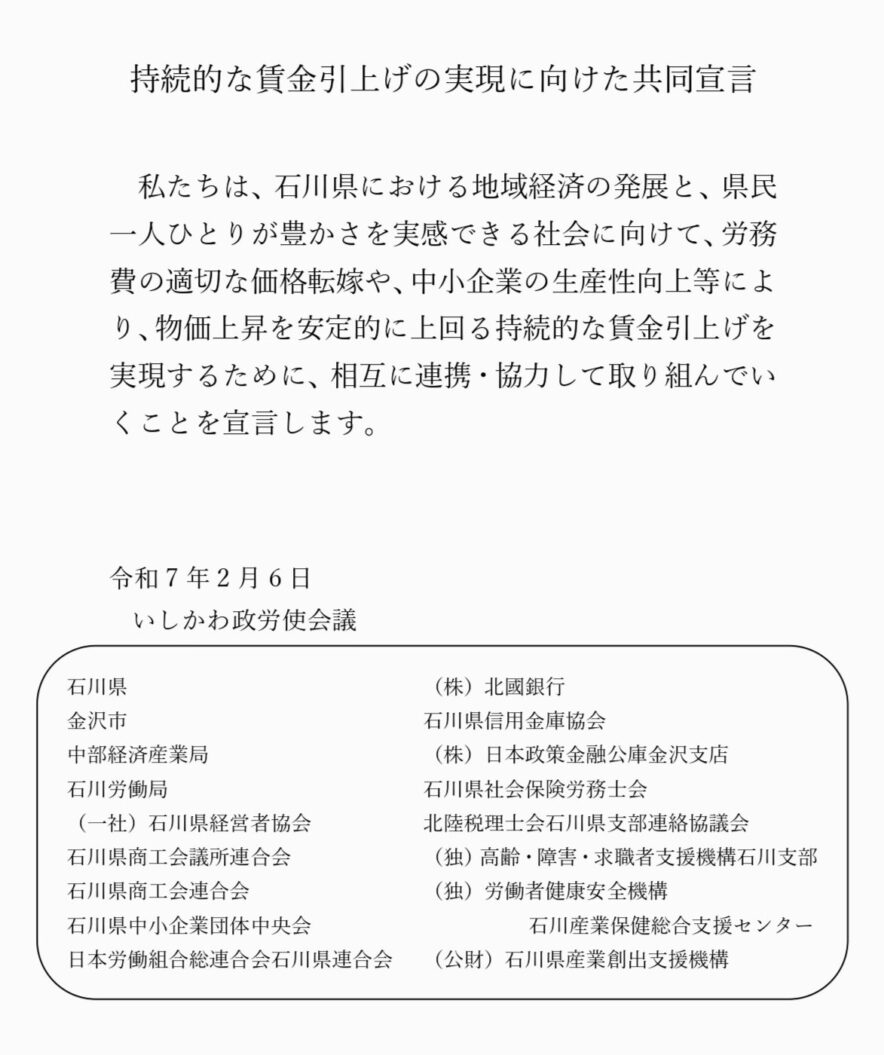

例えば岡山県の政労使は、価格転嫁に関する政府の指針や支援策を各企業へ周知することや、賃上げや人材育成の取り組みを促進することなどを掲げた「共同宣言」を発表。長崎県でも、所得増と経済成長の好循環の実現、物価上昇を上回る賃上げなどのテーマに共同で取り組むという「メッセージ」を出した。このほか神奈川県、石川県などでも同様の共同宣言が発表された。

連合本部の担当者は「3者によるメッセージや共同宣言は、社会に訴えるだけでなく、経済団体の加盟企業など自組織の構成メンバーに価格転嫁や賃上げを働き掛ける効果もあります」と話した。また、「会議を開いただけで、すぐに何かが変わるわけではない」とも強調する。 「参加した各団体は、組織の内外に価格転嫁や賃上げを働きかけたり、政労使相互の関係を深めたりする足掛かりとしても、この会議を活用してほしい。その結果、めざす賃上げ率を達成することが、最も良い好事例になると思います」

(執筆:有馬知子)

春季生活闘争シリーズはこちら↓