連合は2025春季生活闘争で、前年に引き続き定期昇給込み5%以上の賃上げ要求を打ち出した。中小については、さらに1%上乗せした6%以上を要求の目安として、大手との格差是正に取り組む考えだ。仁平章総合政策推進局長に、要求の狙いや実現に向けた意気込みを聞いた。

暮らし向き改善の実感は薄い 中小・非正規に賃上げを広げる

仁平さんは、2024闘争の賃上げ率が5.1%と、33年ぶりの高水準となったことについて「賃金と物価が緩やかに上昇するステージの『入り口』に立つことはできた」と話す。ただ、組合員数300人未満の中小組合の賃上げ率は4.45%に留まり、大手と中小の格差はむしろ広がってしまった。また日銀のアンケート調査によると、前年に比べて暮らし向きが良くなったと回答した人は、賃上げ後の2024年9月も5.3%に留まり、賃上げ前と比べても大きな変化は見られなかった。

「2025年の春季生活闘争は、中小や労働組合のない職場も含めて5%以上の賃上げを社会全体に定着させられるかどうかの踏ん張りどころです。目標を達成し、より多くの人に生活が良くなったという実感を持ってもらいたい」

中小にとって、大手を上回る賃上げを実現するのは難しいのではないか、という指摘もあるが、仁平さんは「中小は大手以上に人手不足感が強く、賃上げできず採用に後れを取ることに危機感を持つ経営者も多い。経営側の状況を考えても、無理な要求ではないと考えています」と語る。

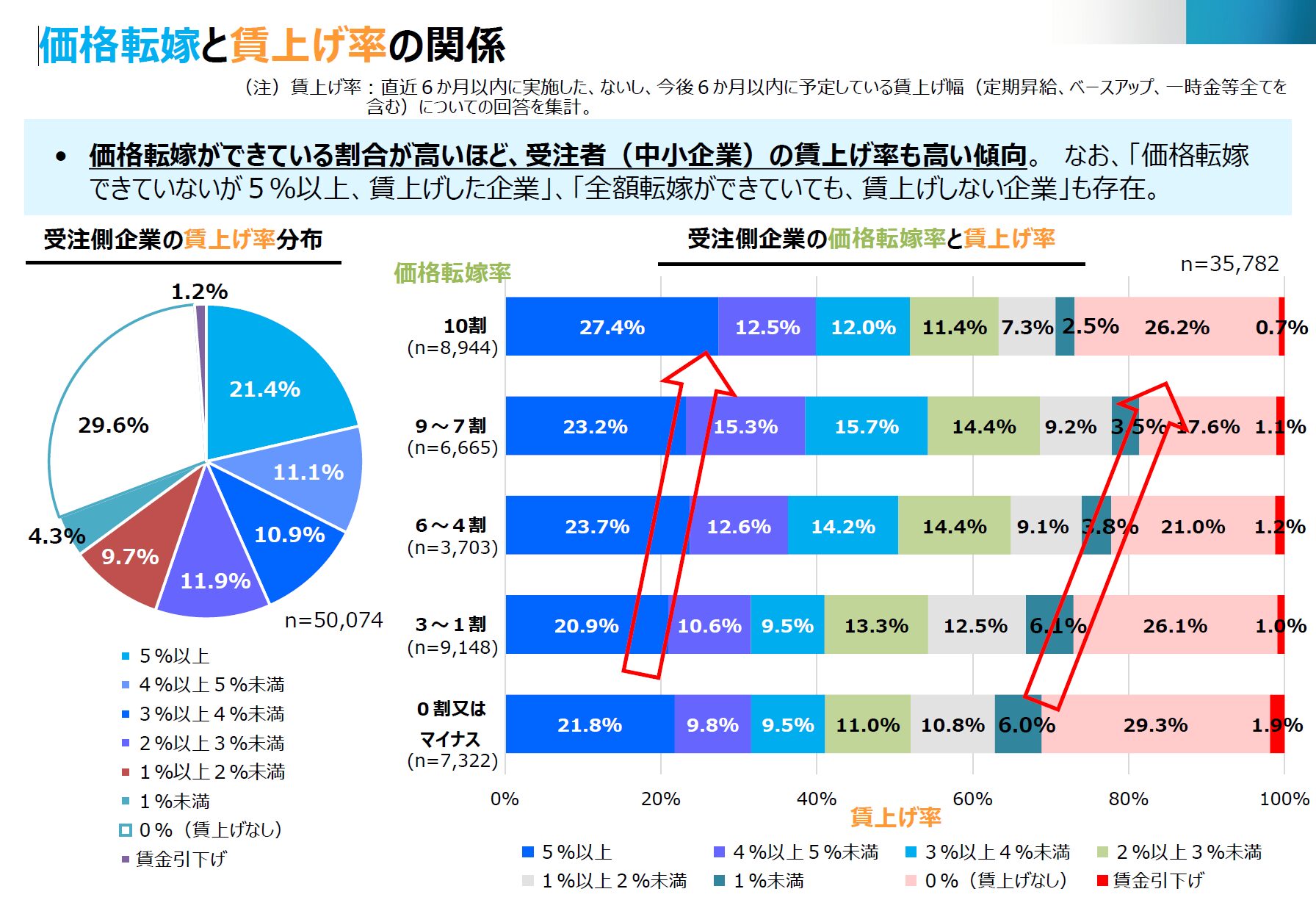

ただそのためには、労務費の価格転嫁を進めて賃上げ可能な環境を作ることが不可欠だ。近年は政労使ともに価格転嫁の必要性を共有するようになり、2023年11月には政府からガイドラインも出された。しかしそれでも公正取引委員会の調査では、ガイドラインのことを「知らない」と答えた経営者の割合が51.2%と、知っている人の割合を上回った。またガイドラインの存在を知る経営者ほど、発注者への取引価格を引き上げた割合も高く、さらに価格転嫁に成功した受注企業ほど、賃上げ率も高いという相関性も見られた。

「賃金交渉に入る前に経営側に価格転嫁を促し、賃上げに必要な環境を作っておく必要がある。このため連合はこれまでも価格転嫁のチェックリストを作るなどして、加盟組合が早いうちから動けるようサポートしてきました」

「地方版政労使会議」で、地域全体に賃上げを波及

ただ、従業員100人未満の職場の組合組織率は0.8%に留まり、価格転嫁一つとっても個別労使の取り組みには限界がある。このため2024年の交渉から、連合の芳野友子会長の呼び掛けで、各都道府県の政労使が集まって賃上げや価格転嫁、人手不足など幅広い課題を共有する「地方版政労使会議」が立ち上がった。

「経営側には、取引を適正化し大手と中小の共存関係を築いてもらう必要がありますし、行政にも価格転嫁の周知や、中小企業支援などが求められています。地方版政労使会議を、行政と経営者、そして労働組合が地域で果たすべき役割を確認する場にしたい」

ただ、賃上げに関して最も重要なのは、あくまで各職場の労組の取り組みだ。より多くの労組が5%以上の引き上げを実現することで、同じ地域の組合のない企業も、人材流出を防ぐため賃上げに追随せざるを得なくなる。さらに春季生活闘争の賃上げ率は、2025年の地域別最低賃金を決める際にも、重要な判断材料となる。

「連合の組合員700万人が一丸となって、今年も5%以上の賃上げを実現することで『物価も賃金も上がらなくて当然』というノルム(規範)を変えなければいけない。労働組合の活動が、社会全体に変化をもたらせるかどうかのカギを握っているのです」

「部分最適」に陥る企業 ノルムは至る所にある

日本企業にはいまだに、さまざまなノルムが存在する。例えば「人件費削減は企業競争力を高める」「調達担当者の仕事はコストの抑制」といった認識もそのひとつだ。

過去30年間、企業の多くは賃金だけでなく人材育成を含めた「人への投資」を怠り、人件費の最小化を繰り返してきた。大手企業は、調達コストを引き下げるため下請けにコストダウンを迫り、中小との賃金格差も拡大した。その結果、日本の国際競争力は高まるどころか平均年収はOECD平均を下回り、GDPも2024年、ドイツに抜かれて4位となった。

「多くの企業がコスト削減という部分最適に陥り、経営判断も人事評価も非常に狭い視野で行われるようになったことで、むしろ産業基盤は弱まってしまったのです」

また近年は、初任給を引き上げるなどして20~30代の若手に賃金を手厚く配分し、子どもの学費など支出がかさむ40~50代への配分は薄くなる傾向も見られる。こうした動きも「採用力を高めて人材を確保するという目先の利益に囚われ、賃上げ本来の目的を見失ったためではないか」と、仁平さんは疑問を投げかける。

「賃上げの目的は全ての労働者が生活改善を実感し、安心して暮らせる社会を作ること。『いずれ中高年になったら、勤め先は自分を見放すのだ』と社員に思われるような企業が、若者から本当に選ばれるのでしょうか」

例えば欧州の企業は、総じて中高年層で賃金カーブが緩やかになるが、それは住宅手当や子ども手当のような政府による生活支援が用意されているためだという。

「欧州では企業の賃金構造も、社会全体の制度設計の一部として存在します。日本も、賃金だけで生計費をカバーできないなら政策で手当てすべきですし、それもないのに企業が自社の利益だけ考えて都合よく労働者を使っていたら、社会の活力は失われてしまいます」

労使でいい会社をつくる 組織化も重要

ただ近年は、企業も社会的責任を意識するようになり、自社の社員だけでなく海外の製造拠点の従業員など、すべてのステークホルダーとの健全な関係構築をめざすようにもなった。仁平さんは「企業が全体最適の視点を共有し始めたからこそ、前年までの交渉で新しいステージの入り口に立つことできた」と評価する。

2024年に入ってからは、ウクライナとロシアの戦争に加えて中東情勢の緊迫化や隣国である韓国の政治も不安定化している。政治経済の不安定さの裏には、格差拡大などによって一般市民の生活が揺らぐという社会的な要因も存在する。「不安定化する国際情勢が、安心し安定した暮らしを営めることの大事さを、企業と社会に改めて認識させたのかもしれません」

だからこそ労使には、春季生活闘争という交渉の場を活用し、自分の会社が社会の安定や経済成長にどのような役割を果たせるかを、話し合ってほしいという。

「労働者の頑張りに報いる賃金を勝ち取ることと同時に、社会に貢献する『いい会社』を作るために労使が協力できることは何かを模索する。こうしたメリハリのある交渉が大切です」

厚生労働省の労働組合基礎調査によると、2024年6月時点の労働組合組織率は16.1%と、労働者の約8割は組合に加入していない。ただ厚生労働省によると2024年、労働組合のない職場の賃上げ率は3.6%に留まり、労働組合の有無によって賃上げ率に差が出ることも明らかになっている。より高い賃上げの実現にも、労使が話し合う場を確保する意味でも、労働組合の存在は重要だと仁平さんは訴える。

「集団的労使関係で決められる範囲が狭くなると、格差の縮小や賃上げのすそ野を広げることも難しくなってしまう。このため今年の交渉では、賃上げと組織化をリンクさせることも重視しています」

連合総研の調査で、労働者に対して「組合は必要か」と質問したところ、回答者の約半数が「必要」だと答えた。しかし労働組合があった方がいいと思う人は多くても、自ら動いて組合を作るという発想にはなかなかならないのが実状だ。

「連合は『労働組合があったらいいな』と思う人をサポートし、少しずつ組合のある職場を増やすことで、社会への賃上げの波及力を高めたいと考えています」

(執筆:有馬知子)

春季生活闘争シリーズ第2弾はこちら↓