アルバイトや職場の給与明細を見たら、よく分からない費用が天引きされていた、バイト先から謎の「ノルマ」を課された…。「働く」にまつわるさまざまな「?」を解くためのツールが、労働関係の法律をはじめとしたワークルールだ。日本ワ―クルール検定協会理事の齊藤勉さんに、ワークルールを知ることで得られるメリットを聞いた。

ワークルール検定公式サイト:https://workrule-kentei.jp/

齊藤 勉(さいとう・つとむ)

日本ワークルール検定協会 理事

ほか、現職は以下の通り

・連合北海道労働相談センター 相談員

・ラジオパーソナリティ

・ワークライフシナジー協会 代表

・北海道労災保険審査会 参与

・防災士

(元 連合北海道 副事務局長)

「マジック」で伝える、“知ること”の大切さ

齊藤さんは連合北海道副事務局長を経て、現在は日本ワークルール検定協会理事を務めている。2015年からは室蘭工業大学で、年6回ほど「ワークルール講座」も担当している。

講座で学生の心をつかむのが「マジック」だ。スプーンのマジックでは、齊藤さんが「1、2、3!」と声を掛けると、頭がポロリ…ではなく柄がグーンと伸びた。

「スプーンのマジック、というと多くの人は『頭が曲がる』と思いますが、実際は伸びる。マジックを通して思い込みと錯覚を体現しながら、学生を楽しませると同時に、限られた知識では間違えることもあるので、事実を知ることが大事だ、というメッセージも伝えようとしています」

講義中にその場で「リアル労働相談」も

もうひとつの特徴は、授業中に学生からの労働相談を、リアルタイムで解決すること。例えばある学生は、大学構内で恵方巻を売っていた。理由を聞くと「アルバイト先のコンビニから、30本の販売ノルマを課せられた」という。そこで授業中にスマホをスピーカーにしてマイクを付け、コンビニの本部に電話して「おたくの販売手法は違法ですが、従業員に買取ノルマを課しているのですか」と質問した。その後、ノルマは廃止されたという。

「アルバイトをし過ぎて扶養から外れそうだが、何とかならないか」という相談があった時も、社会保険労務士につないで回答を「中継」した。

「若者の声を聞いていると、ワークルールを知らないと、いかに労働者が損をしてしまうかが分かります。講座を通じて、知識を持つ人に相談するハードルは決して高くないこと、知識を身に着ければ身を守れることを体験してもらうわけです」

講座ではこのほか、ハローワークの求人票から「ブラック企業」を見分けるにはどうすればいいか、なども学べるようになっている。「超実践的」な内容が話題になり、学年の8割が履修する年もある。また、履修していない学生も講義に来るほどに。そして、講座が終わると毎回、10人ほどの学生が並び、「バイト先が辞めさせてくれない。どうしたらいいか」といった相談も寄せられるという。

SNSやAIの情報は便利だが 「発信元を確かめる」力を

職場でトラブルを抱えた時、SNSや生成AIで解決策を探る若者も増えている。齊藤さんも講義の中で疑問が出ると「それならスマホで調べてみよう」と呼びかけ、検索する時間を設けることもある。ただスマホに表示される回答が正しいとは限らない。

「少し前までChatGPTに『労働組合を作るには何人必要?』と聞くと5人、10人という答えが出ました。今は2人、という正しい数字に修正されましたが、回答をうのみにすることにはリスクもあることを知っていてほしい」

正確性を担保するためには「発信元を確かめることが大事」とも話す。

「正しい情報を得るためのツールとして、連合のチャットボットを勧めることもあります。行政や連合にも、SNSや動画を通じた正確な情報発信をさらに充実させてほしい」

齊藤さんの講義を受けた学生は通算5000人を超えるが、知識だけでなく行動を起こす力も身に着けつつある。ある学生は「給与明細を見たら、シフトに入るたびに毎回100円が天引きされている」と相談してきた。バイト先に理由を聞いたところ「労災保険料の一部負担してもらっている」と言われたという。労災保険料は法律で、企業が全額負担するよう定められている。学生は齊藤さんと地元の地協のアドバイスで労働基準監督署へ訴え、天引きはなくなった。労働条件などについて「おかしいな」と思ったら、経営者と直接交渉する学生も出て来たという。

ただ齊藤さんは労働組合に在籍していた時代、労働相談などを通じて、多くのアルバイト学生が知識不足から「残業代は出なくて当たり前」などと思い込み、搾取される姿を見てきた。

「ワークルールを知らなければ、違法行為があっても疑問すら感じられません。『ちょっとおかしい』という違和感を持つことで初めて、検索しよう、誰かに相談しよう、と考えることができるのです」

また講座では必ず、次のような話もするという。

「10~39歳の死因の1位は自殺で、自死した人の約10人に1人は仕事が原因だとも言われます。あなたはもちろん、あなたの知人、友人がそうならないための知識を学んでほしい」

出所:国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2024)」表5-23 性,年齢(5歳階級)別死因順位:2022年 をもとに齊藤氏作成

検定は労使双方にメリット 人材育成につなげ意欲を引き出す

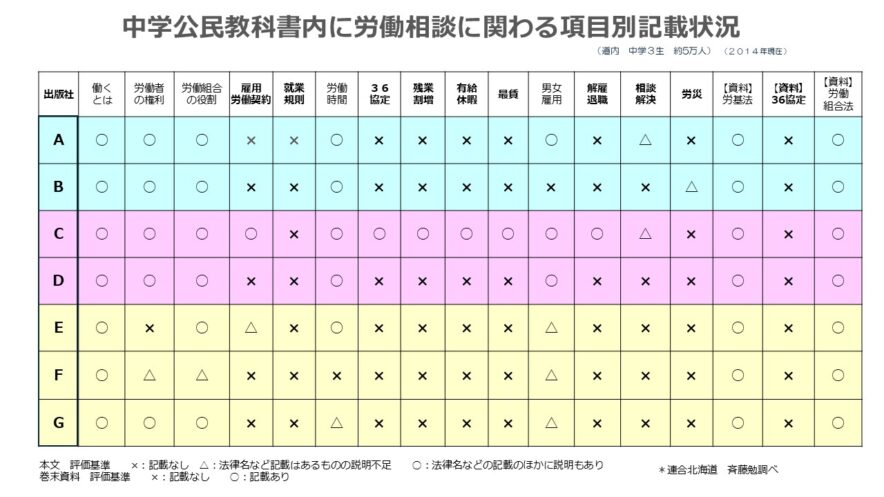

ただ、学生の知識不足は本人の勉強不足ではなく、大人たちが教えてこなかったためだ。齊藤さんがかつて中学の公民の教科書7冊について、労働相談で寄せられる問題について記載があるかないかを調べたところ、最低賃金や有給休暇、解雇・退職など主な相談に関わる項目全てを盛り込んでいたのは、たった1冊だった。

「これでは高校に入ってアルバイトをしても、最低賃金があることすら分かりません。ワークルールは本来、働くにあたって最も大切なルールのひとつであり、義務教育の段階で『交通安全教室』と同じように『労働安全教室』があっていいくらいです」

齊藤さんは、教育現場で教え切れていない知識を補完するためにも「ワークルール検定」を活用してほしい、と考えている。

「検定を受けることで、職場環境や労働条件について『おかしいな』という違和感を持てるようにもなるはずです」

2025年秋からは、自宅などネット環境のある場所ならどこからでも受検可能なIBT方式が導入される。北海道在住の齊藤さんは「今までは会場に出向く必要がありましたが、IBTはどこでも受けられる。広い北海道では、受検のチャンスは大きく広がります」と話す。

労働者だけでなく経営者や管理職層も、職場の課題を解決するため検定を活用すべきだと強調する。齊藤さんはかつて、ある市の商工会議所から依頼を受けて10年ほどワークルールの講義をしたが、主催者側は銀行や農協といった地域の『有望な就職先』から、若者たちが理由も告げずに辞めてしまうという悩みを抱えていた。

「経営者が従業員に“昭和感覚”で長時間労働や理不尽な労働環境を押し付けると、物理的に居なくなるという意味の『リアル退職』と、体があっても気持ちが無い『静かなる退職』の社員も増えてしまいます」

経営者や管理職層が労働時間規制や安全配慮義務などについて学ぶことは、結果的に従業員の個性を尊重する経営へとマネジメントのレベルを引き上げ、従業員のエンゲージメントも高めるという。

「経営者は、検定がマネジメントスキルの習得や人材育成につながることを認識し、先行投資として従業員の受検を促してほしいです」

「ワークルール教育推進法」の制定を

齊藤さんは連合に対して、さらなる「ワークルール教育推進法」の制定に向けた取り組みを強化してほしい、と要望する。推進法を巡っては2019年、超党派の議員連盟が成立を目指して動いていたが、一部議員の反対で実現には至らなかった。

「法的な枠組みが整えば、小中学校での授業や教材なども充実するでしょうし、検定の果たせる役割も広がるはずです。ぜひもう一度、推進法制定の機運を醸成してほしい」

また組合員に留まらず、非組合員の労働者やアルバイトの学生などに加え、近年増えているスキマバイトなどのギグワーカーへのアプローチも強めるよう訴えた。

「ワークルールは、働き手が自分らしく幸せに生きるという『ウェルビーイング』を実現するための最低限の基準であり、検定はそれを習得するためのツールです。地域社会や教育現場とも連携し、多くの人に検定を受けてもらえるよう、環境整備に力を貸してほしい」

(執筆:有馬知子)