日比谷公園をぐるりと散策してみた。この辺りは、江戸幕府の開府以前は江戸湾の日比谷入江で、周囲(現在の霞ヶ関から虎ノ門、有楽町辺り)の集落は「比々谷村」と呼ばれていた。徳川家康の江戸入府後に日比谷入江(現在の丸の内、八重洲、日本橋、京橋、新橋、築地付近)は埋め立てられ、武家屋敷が並ぶ町に変貌していった。明治維新後、1868(明治元)年に東京府庁舎(現在の東京国際フォーラムは、東京都庁の旧丸の内庁舎跡に建設)が置かれ、1883(明治16)年には日本の近代化を象徴する欧化政策の一環として「鹿鳴館」が建設された。

日比谷公園は、西洋文化を大胆に取り入れ、和の要素も巧みに織り込んだ日本初の西洋風公園として1903(明治36)年に開園した。東京ドーム約4個分の敷地には、当時から残る有楽門・日比谷門・幸門・西幸門・霞門・桜門の6つの門がある。有楽門を入ると、江戸城警備の城門であった「日比谷見附跡」の石垣が心字池に面してある。日比谷門の前には、1月に行われた髙木 剛連合元会長のお別れの会の会場ともなった「帝国ホテル東京」がある。西幸門は、集会後のデモ行進の出発地点によく使われる門だ。霞門を出た道の反対側は、霞ヶ関の官庁街が並んでいる。

下:日比谷門前の帝国ホテル東京

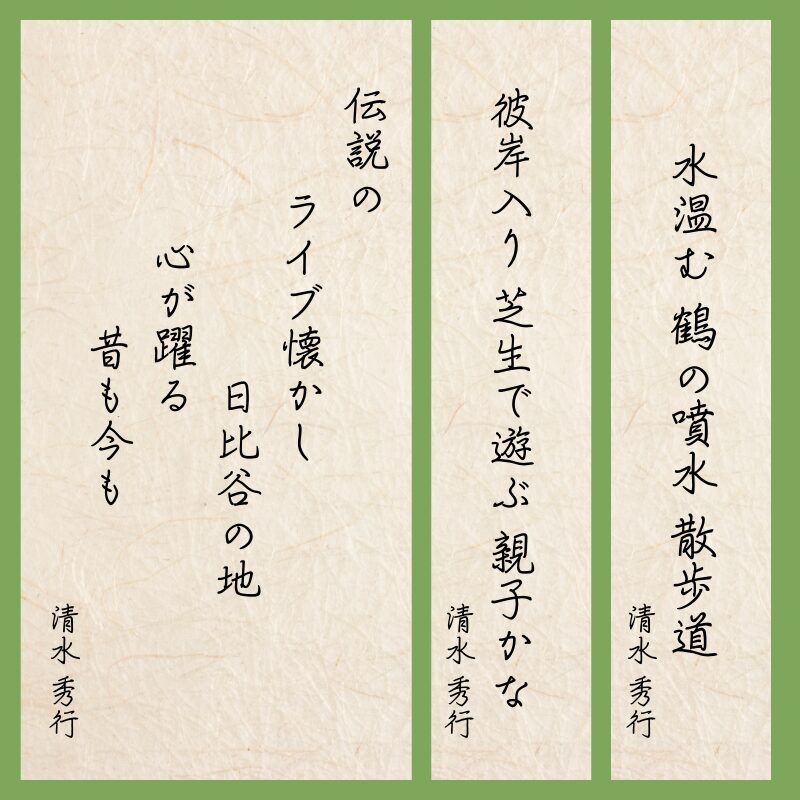

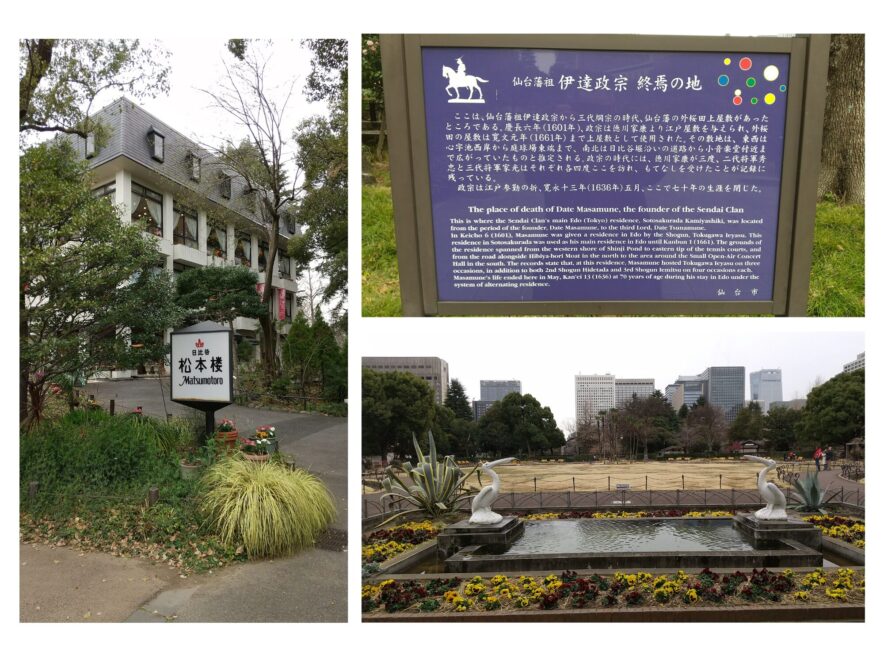

日比谷公園の北側半分は仙台藩外桜田上屋敷の跡地で、初代藩主の伊達政宗が1636(寛永13)年にこの地で没したことから「伊達政宗終焉の地」の看板が建てられている。大噴水のある噴水広場は1月下旬から工事中だったが、第一花壇の「ペリカン噴水」と雲形池の「鶴の噴水」、かもめの広場の「カモメの噴水」は稼働中だった。開園当時としては珍しい洋風レストラン「日比谷松本楼」が開業し、「松本楼でカレーを食べてコーヒーを飲む」ことが流行した。1973(昭和48)年から始まった9月25日の「10円カレーチャリティ」は現在も続いている。日本で最初の本格的コンサートホールであった日比谷公会堂(耐震性の関係で2016年から休館中)や日比谷図書文化館、テニスコートなどもある。

右下:第一花壇の「ペリカン噴水」

左:日比谷松本楼

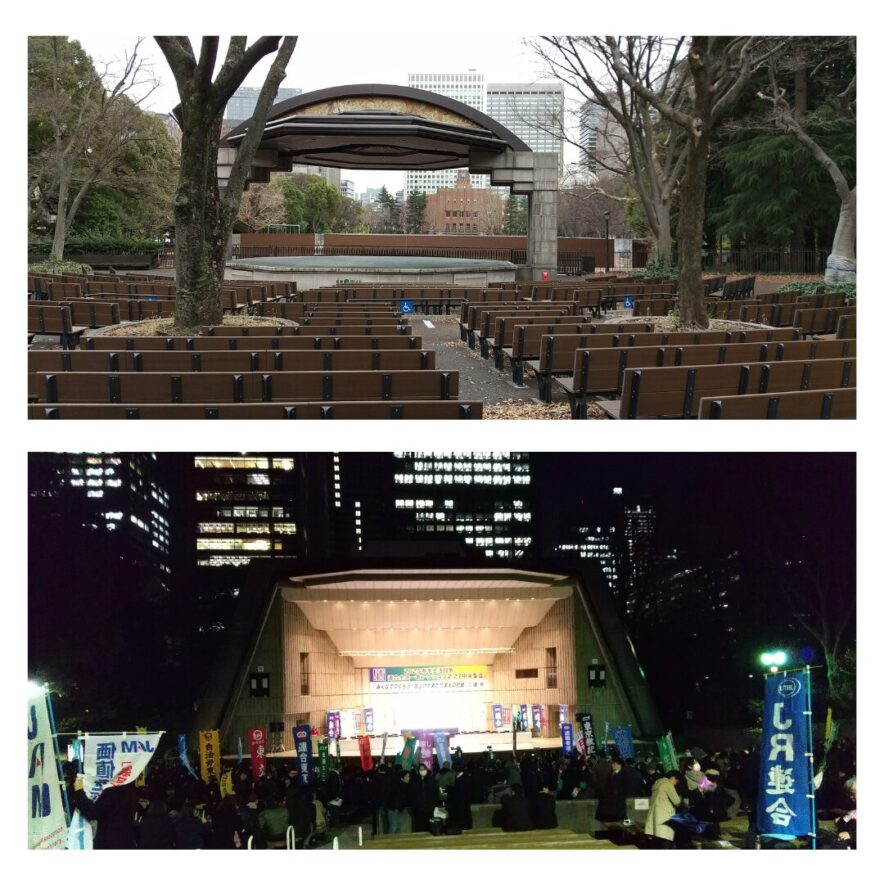

日比谷公園には二つの音楽堂がある。大音楽堂は、日本初の野外音楽堂で、戦前は軍楽隊の、戦後は東京消防庁や警視庁、海上保安庁などの音楽隊の演奏が披露され、多くのファンが魅了されたとのことだ。大音楽堂は、日比谷野外大音楽堂=日比谷野音と呼ばれ、「音楽の聖地」「ロックの聖地」「フォークの聖地」とされる。岡林信康、萩原健一、矢沢永吉のライブ、1975(昭和50)年のキャロルの解散コンサート、1977(昭和52)年の伊藤蘭の「普通の女の子に戻りたい」発言のキャンディーズの突然の解散宣言、1981(昭和56)年のRCサクセションのライブ、1984(昭和59)年の尾崎豊のコンサートなど、昭和時代の懐かしい思い出がたくさんある。日比谷野音はまた、労働組合の集会にも使われることが多く、2月には「2025春季生活闘争・連合全国一斉アクション2.27中央集会」が開催された。日比谷公園の再生整備で小音楽堂は昨年から使用休止に、大音楽堂は今年秋以降に休止予定となっていることは、慣れ親しんだ私としてはちょっと寂しい気持ちになる。

下:「2025春季生活闘争・連合全国一斉アクション2.27中央集会」の日比谷野音

4月から5月の緑多き、清々しい季節に日比谷公園をゆっくり訪ねてみるのも一興かと思う。