最近、目にすることが増えた連合の統一ロゴ。「はたらくのそばで、ともに歩む」というフレーズには「仲間にとって、必ずそばにいる存在」でありたい、との思いが込められている。重なり合う、青・オレンジ・緑の3つの円は、多様な働く人たちが集う連合をイメージしている。

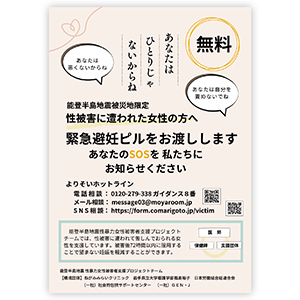

連合がめざす「ともに歩む」を先駆けて実践してきたのが、社会的包摂サポートセンターだ。東日本大震災をきっかけに「よりそいホットライン」を開設して様々な生活困難を抱える人の悩みに耳を傾け、具体的な問題解決に至るまでサポートを続けてきた。今年元日に発災した能登半島地震では、専用ラインを開設するとともに、連合の「女性・子どもプロジェクト」とも連携して「緊急避妊ピルのデリバリー」を実施した。

連合が、すべての働く人たちと、ともに歩むためには、何が必要なのか。「よりそい、ともに歩む」をキーワードに、社会的包摂サポートセンターの遠藤智子事務局長と芳野会長が語り合った。

(季刊RENGO 2024年冬号転載)

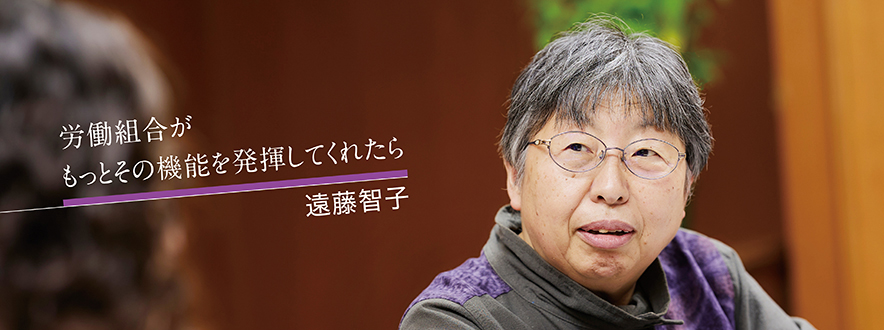

遠藤智子 社会的包摂サポートセンター 事務局長

(えんどう・ともこ)明治大学文学部卒業。1993年設立の日本フェミニストカウンセリング研究連絡会(現、NPO法人フェミニストカウンセリング学会)に参画。1999年よりDV被害当事者支援民間団体である「多摩でDVを考える会」の活動に参加。2003年のDV法第1次改正時期から、NPO法人全国女性シェルターネットの事務局長として活動。自治労東京役員等を経て、「よりそいホットライン」を運営する社会的包摂サポートセンター事務局長。

一般社団法人社会的包摂サポートセンター

東日本大震災を契機に、様々な生活困難を抱える人たちの悩みを傾聴しながら、具体的な問題解決を図ることを目的に、2011年度設立。24時間年中無休の何でも電話相談・メール・チャット相談「よりそいホットライン」を国の補助事業として運営。ホットラインでは相談内容に応じて病院や生活保護申請への同行などの支援を行い、自殺念慮、女性、外国籍、セクシャルマイノリティーなどの専門ラインも開設。現在、相談員約1000人で、年間1000万件超の電話を受け相談につながる数は20万件を超えている。

〈よりそいホットライン 0120-279-338、0120-279-226(福島・宮城・岩手専用)〉

災害時の女性・子ども支援

井上 遠藤事務局長は、自治労東京の役員を務めた「クミジョ」であり、芳野会長も私も長いお付き合いですが、今回、能登半島地震の被災者支援で連携させていただきました。

芳野 能登半島でも女性に適切な支援が届いていないと聞いて、連合は「女性・子どもプロジェクト」を立ち上げたのですが、性暴力被害防止のための「緊急避妊ピルのデリバリー」の取り組みにつなげていただいて感謝しています。今日は、もっと連携を深めたいと対談をお願いしました。

遠藤 私たちも被災女性の支援に動いていた時、井上さんがセンターの研修会に参加してくれて、芳野会長が「女性・子ども支援」のために何度も現地に入っていると聞きました。その場で協力をお願いし、連携することができました。こちらこそ、感謝しています。

阪神・淡路大震災で「デマ」扱いされた性暴力被害

井上 「よりそいホットライン」を開設されたのは、東日本大震災がきっかけだと聞いていますが、災害時の性暴力被害については、もっと前からの取り組みがあるそうですね。その背景や経緯とは?

遠藤 端緒は1995年の阪神・淡路大震災です。神戸の震災後、民間シェルターの仲間が電話相談やセミナーを実施したところ、被災女性が多数、性暴力被害に遭っていることが分かりました。人々の目の届かない場所で性被害は起きていた。その事実を公表し、対策を求めたら、「被災地レイプ伝説の作られ方」という記事が出るなど、性被害は捏造だとされ、支援者が実名でひどいバッシングを受けました。「災害時の性暴力被害」が日本社会に認知され、女性目線の防災・避難所運営が掲げられるまでには長い闘いが必要でした。その経験から、私たちには「災害と女性」の問題に特別な思い入れがあります。

2011年3月11日に東日本大震災が起きた際には、ただちに行動が必要だと分かっていました。ちょうど内閣府男女共同参画局が「パープルダイヤル(性暴力やDV被害者のための24時間無料電話相談)」を開設していた時期と重なり、DV被害者支援の全国のメンバーがこの事業に協力していたところだったので、発災翌日には全国女性シェルターネットの代表と打ち合わせをして活動がスタートできました。当時は民主党政権で、ボランティア活動担当の辻元清美首相補佐官に要望書を出すなどして、迅速に対応していただきました。内閣府の担当の皆さんも素晴らしい動きだったと記憶しています。

このあと、夏ぐらいに今所属している法人の代表理事になる熊坂さんから「被災者支援の相談事業をしたい」というお話があって、女性のためのホットラインも続けたかったので、お引き受けして10月にはスタートしました。厚生労働省の補助金に応募して、2012年3月には全国対象の事業として稼働を始めました。

能登半島地震でも「女性目線の災害支援」が課題に

井上 能登半島地震への対応も迅速でした。

遠藤 能登はボランティアセンター設置もままならない状況で、私たちもなかなか被災地に入れませんでした。そこで「よりそいホットライン」に能登半島地震の専用ラインを開設するとともに、「緊急避妊ピルのデリバリー」に取り組みたいと考えました。この事業は、東日本大震災の時に産婦人科医の佐々木靜子先生(元まつしま病院院長)が私財をもって緊急避妊ピルを購入し、当時、盛岡にいた田端八重子さん(現・一般社団法人GEN・J 代表理事)に託して、性被害を受けた女性に無料配布したことが始まりです。佐々木先生は2013年に亡くなられましたが、今回、その志をつなごうと、七尾市の根上昌子医師(ねがみみらいクリニック院長)が協力を申し出てくれて、田端さんや岩手県立大学教授の福島裕子さんたちと動き始めたのですが、資金と配送手段が足りない。そんな時、井上さんが「連合も動きます」と言ってくれて、「能登半島地震性暴力女性被害者支援プロジェクトチーム」を立ち上げることができました。

芳野 元日の発災を受けて、連合はただちに救援対策本部を設置しましたが、情報もインフラも交通も寸断されていて、ボランティアの受け入れは困難だと伝えられる状況でした。そんな中、個人的なつながりを通じて「女性の生理用品が足りない」「精神的なダメージを受けた子どもたちの相談先がない」という連絡が重なって入ってきました。災害時、弱い立場におかれる女性や子どもへの支援が課題となることは認識していました。そこで、連合内に「女性・子どもプロジェクト」を立ち上げ、まずは被災地のニーズを知ろうと、教育、医療、福祉関係の皆さんから聴き取りを行いました。それをもとに、笛付き防犯ブザー(2000個)を寄贈し、放課後児童クラブには、子ども用ヘルメットのほか、フード連合の協力を得てお菓子を届けました。そして、遠藤さんとつながって、緊急避妊ピルのデリバリーのプロジェクトに参加することができました。連合が「女性・子ども支援」を掲げて取り組みを行うのは初めてだったので、マスコミにも大きく取り上げられました。

遠藤 私も労働組合にいたから分かりますが、やはり女性の役員がいなければ、「女性・子ども支援」という視点は出てこなかったでしょう。

芳野 この間、構成組織や地方連合会の大会などで挨拶する時は、必ず「緊急避妊ピルのデリバリー」に触れてきましたが、女性役員は「連合がこんなこともやっているんだ」と関心を持ってくれました。この取り組みを広く発信すること自体が、性加害の抑止効果を持つのだと感じています。

遠藤 それは絶対あります。ナショナルセンター「連合」が関わることによる抑止効果はすごく大きい。これからも一緒に頑張りましょう。

働く世代の相談傾向

いちばん困っているのは現役世代

井上 「よりそいホットライン」の相談者や相談内容の特徴は?

遠藤 東日本大震災の被災地ラインの相談者の中心は、30〜50代。いちばん困っていたのは、津波被害や事業所の倒産などで職を失った現役世代でした。

その後、働く人を支える仕組みとして、生活困窮者自立支援制度や労働審判制度などが整備されましたが、相談者に労働組合の支援を紹介すると、みんな「知らなかった」と言うんです。労働組合のない職場が増えていることが、働く世代の困窮の背景にあると思いました。最近はSNSを使った相談にも力を入れていますが、こちらは若い人からのアクセスが多いです。

井上 確かに「どこに最初に相談に行きますか?」という調査でも、労働組合は下位にきます。

芳野 労働組合が果たすべき役割と現実との間にはギャップがあるのかもしれません。ある会合で、オープンショップ制の労働組合の役員から「組合員の減少を食い止められない。どうしたら組織拡大ができるのか」という質問を受けました。

組合が何をやっているのか見えない。未加入でも労使交渉の結果は処遇に反映される。だから組合員が減少していくというサイクルですが、根本的な問題は、組合役員が、なぜ労働組合が必要なのかを職場で説明しきれていないこと。企業別組合は、企業が発展しない限り処遇改善はできない。経営チェックや職場点検、組合員の世話役活動など、日常活動に地道に取り組むことが組織拡大の基本なんです。

遠藤 労働組合の役割や機能をもっと学校で教えるべきですよね。山形県では、小・中学校での主権者教育に力を入れてきた結果、若い世代の投票率が高まっています。同じように労働教育に力を入れれば、労働組合の組織率は上がると思います。 芳野 労働教育の重要性は認識していて、2005年から教育文化協会と連携して連合寄付講座を実施しています。また連合結成20周年プロジェクトでは、学研まんがでよくわかるシリーズ『働く人たちのひみつ─みんなを守る労働組合』を制作し、全国の小学校に3万冊を寄付しましたが、十分とは言えませんね。

若年層の困難をどう解決するか?

井上 若い世代の困難をどう捉えていますか?

遠藤 若い世代からの相談で特徴的なのは、親からの抑圧や虐待。性的指向を「矯正」しようとする親も少なくありません。インターネットやSNSだけを頼りにする人が増えていて、たとえば、料金未払いで電気を止められた時も、ネットで質問して、その回答通りに対処する。貧困と孤立が重なり合っていますが、みんなリアルな人間関係で助けてもらえるとは思っていないんです。

芳野 最近『SNSと性被害』という本を執筆されましたが…。

遠藤 家庭に居場所がない少女が「誰か泊めてください」とSNSに投稿すると、「泊めてあげる」という返信がいっぱい返ってくる。それは性行為と引き換えです。

SNSの普及とともに、そんな「家出少女」が増えていく中、2017年に座間事件が起きます。自殺願望のある少女や若者がSNSで誘い出されて殺害された。この事件を受けてSNS相談が厚生労働省の自殺対策補助事業の対象になります。私の法人もその事業に参加してLINE相談をスタートしました。

そうしたら、相談者の8割くらいが10代の少女でした。そのほとんどが性被害に遭っていたというのが現場の実感で、本当に衝撃を受けました。

でも、少女たちは性被害を何でもないことであるかのように装う。さらにSNS上では「自己実現のためなら、性を売ってその対価を得てもいい」という論調が振りまかれ、少女たちもその価値観を内面化するしかない状況に追い込まれている。被害を被害として認識させない状況がつくられている。そんな現状について、相談員対象の研修などで発信していたら、同じ問題意識を持つ人たちとつながって、『SNSと性被害 理解と効果的な支援のために』(誠信書房)の執筆に参加させていただけることになりました。

芳野 連合にできることはありますか?

遠藤 たとえば労働組合経験者の皆さんに「SNSのパトロール」をお願いできないでしょうか。

「家出少女」の書き込みには「支援団体の紹介」を書き込んだり、「泊めてあげるよ」という書き込みには「性行為を強要するのは犯罪です」と書き込むとか。警察でもパトロールはしているんですが、人手が圧倒的に足りない。SNSの世界の中には、労働組合関係者の数が圧倒的に少なくて「頼れる大人」「性的サービスを求めない大人」が少なすぎるんですよ。労働組合を経験した方はいろいろな相談場所を知っているし、いざとなったら組織として支援もできるし、SNSへの登場はとても有効だと思っています。

芳野 それならできそうですね。

遠藤 毎日、危険な目に遭っている少女がいるんです。これは首都圏だけの問題ではありません。地方の小さな町からSNSでつながって都会に出る段取りが組まれることもあります。

芳野 「闇バイト」も同じ構図ですよね。

遠藤 そうなんです! SNSには、たとえば「高額バイト」と1度でも検索したらその関係の情報ばかり入ってくるようになる仕組み、アルゴリズムというものがあります。このアルゴリズムによって、信じられないくらい多くの人が「エコーチェンバー」や「フィルターバブル」と言われる「自分と同じような意見しかネット上で見えなくなる」現象にとらわれていると言われています。ネットから収集する情報がものすごく偏っていくわけで、「フェイクニュース」などを信じ込みやすい条件が整うわけです。慶應義塾大学の山本龍彦教授や東京大学の鳥海不二夫教授が、こうした「情報の偏食」が進むと、民主主義の危機が来るのではないかと警鐘を鳴らされているほどの重要な問題なのですが、皆さんの感度は決して高くない。

連合が「ネット社会における人権侵害防止」を方針に掲げ、労働組合の社会貢献活動として、「闇バイト」に吸い込まれそうになる若者や「家出少女」のパトロール・救出活動に取り組んでいただけたら素晴らしくこの社会は安全に近づくのではないでしょうか。

労働組合というシステムを改めて見直す

困っている人がいたら助ける

井上 連合、労働組合に期待することは?

遠藤 労働組合の結成は憲法で保障され、その活動は労働法で守られている。日々、働く世代の相談に接しているからこそ、労働組合がもっとその機能を発揮してくれたらと思わずにはいられません。

芳野 日々の組合活動や労働相談活動も弱くなっているのかもしれません。

均等法にセクハラ防止規定を導入した時は、地方連合会の女性委員会で一生懸命勉強したり、職場に周知するための調査も行いました。でも、法律で事業主に相談窓口設置などが義務づけられると、それが外部委託され、労働組合の相談機能は縮小してしまいました。

遠藤 だから、労働組合が知らないまま、セクハラ訴訟が始まるんですね。今もセクハラは起きています。相談が寄せられています。労働組合は、改めてセクハラ防止に取り組むべきです。

井上 見える運動にするためには?

遠藤 今回の緊急避妊ピルのデリバリーのように、連合が民間団体と協力して取り組めるテーマはたくさんあります。先日、国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)が、日本政府に勧告を行い、選択的夫婦別氏制度の早期実現や女性に対する暴力の根絶などを求めましたが、そうした一般の人が注目する課題、市民運動がある課題について「連合はこう考えている」と発信してほしい。そうすれば、思いを同じくする人たちとつながり、運動として広げていくことができるはずです。

芳野 地方連合会では「女性差別撤廃条約の選択議定書批准を求める決議」に取り組んでいるところもあるのですが、全体の運動にはなっていない。選択的夫婦別氏制度については、来年の通常国会に向けて運動を準備中です。

遠藤 選択的夫婦別氏制度の導入は、連合がいちばん先にやろうと言ったことでしょう。組織的な手続きは理解しますが、スピード感を高める必要もあると感じています。

芳野 おっしゃる通りですね。そこには私も課題感を持っています。

遠藤 手続きに手間取っている間にたくさんのことが失われていきます。特に若い世代は、SNSに出ていないことは存在しないものと認識する。「困っている人がいたら助ける」という労働組合の本来の姿が見えるような発信や運動を期待しています。そして、とにかく、「組合の有無を問わず働く者すべてのために闘う」組合であってほしいです。

芳野 「よりそい、ともに歩む」ためのアイデアをたくさんいただきました。民間団体と連携した新しい運動のイメージもわいてきました。

井上 本日はありがとうございました。