働く人たちのシンクタンクである連合総研(公益財団法人連合総合生活開発研究所)。

そのWEBサイトに5月16日と6月19日の2回に分けて、「理解・共感・参加を推進する労働組合の未来に関する研究会」(座長:玄田有史東京大学社会科学研究所教授/以下、「労働組合の未来」研究会)の報告書がアップされた。タイトルは『労働組合の「未来」を創る―理解・共感・参加を広げる16のアプローチ―』。

どんなアプローチなのか、もっと知りたいと研究会に参加した5人の研究者にインタビュー! 初回は、第Ⅰ部 第1章「組織拡大の現状と課題」を執筆した首藤若菜立教大学教授に、なぜ「組織拡大」が必要なのか、どうすれば仲間を増やせるのか、詳しく聞いてみた。

※連合総研「理解・共感・参加を推進する労働組合の未来」に関する調査研究

報告書全文 https://www.rengo-soken.or.jp/info/union/

首藤若菜(しゅとう・わかな)立教大学経済学部教授

日本女子大学大学院人間生活学研究科博士課程単位取得退学。山形大学人文学部助教授などを経て現職。専攻は労使関係論、女性労働論。

著書に『雇用か賃金か 日本の選択』(筑摩選書)、『物流危機は終わらない—暮らしを支える労働のゆくえ』(岩波新書)など。季刊RENGOに『若菜センセイに叱られる!?』を連載中。

労働組合の組織率低下に強い危機感

—「労働組合の未来」研究会に参加するにあたっての課題認識とは?

私は「労使関係」の研究をしています。労使関係とは、働く人たちが働き方について発言し、その決定に参加していくことの実態を考察する学問分野ですが、この道に進んだきっかけは、私自身が直面した「就職氷河期」でした。

バブル崩壊による景気悪化で、女子学生は採用枠が狭められ、選考過程で差別やセクハラを受けていました。なぜ、こんなことが起こるのかを知りたいと大学院に進学し、さまざまな職場を訪ねて話を聞きました。そうした訪問を重ねる中で、働く人が抱える不安感や理不尽さを少しでも減らしていくには、働くことに関わるルールの決定に労働者自身が参加し発言するという「労使関係」を強化することが重要だと思い、労使関係と、その主たる担い手である労働組合に着目して研究を続けてきました。

今、「働くこと」を取り巻く環境が急激に変化し、労働組合の役割はいっそう重要になっています。それなのに組織率は低下を続け、社会的な認知度や存在感も薄れている。私は、この現状に強い危機感を持って研究会に参加しました。そして、組織率低下の要因を探り、それに歯止めをかける組織拡大の取り組みを共有したいと考え、この報告「組織拡大の現状と課題」をまとめました。

パートタイマーの「組織拡大」

—組織率と組合員数の現状は?

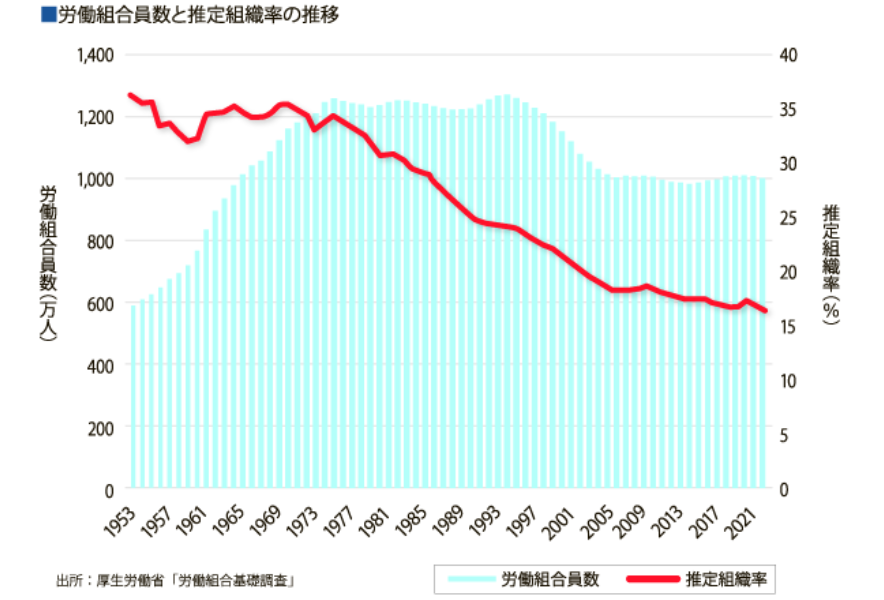

労働組合組織率とは、全雇用労働者の中で組合員が占める比率。組合員の絶対数が増えていても、それ以上に働く人の総数が増えれば、組織率は低下します。

日本では、1980年頃までは30%以上の組織率を維持してきましたが、その後緩やかに低下し、2002年に20%を割り込みました。

当時、何が起きていたのか。バブル崩壊とそれに続く金融危機の影響で雇用情勢が悪化し、新卒採用は抑制され、正社員をパートタイマーなどの非正規雇用に置き換えるなどのリストラが進められる中、企業倒産も相次ぎました。日本の労働組合の多くは、主に正社員で構成される企業別労働組合ですから、倒産やリストラは組合員数の減少に直結します。実際にその変化をみると、1999年から2002年にかけては年間20万人以上が流出しました。

危機感を持った労働組合は、同じ職場で働く非正規雇用労働者を組合員化する「組織拡大」に取り組みます。特にパートタイマーが数の上でも多数を占め、業務上も基幹労働力となっていたサービス・流通産業では、組合員の範囲を広げる形でパートの組合員化が一気に進みました。日本の労働法制は、時間外労働協定(36協定)をはじめ、「過半数組合/過半数代表者」との労使協定を要件とする事項がたくさんあります。そのため、正社員組合が過半数組合として協定を結べなくなるような事態も起きて、組織拡大が一気に進んだという経緯もありました。

「労働組合基礎調査」(厚生労働省)によれば、2023年の推定労働組合組織率は、16.3%、パートタイマーの組織率は8.4%(組合員数141万人)。全体の組織率は低下していますが、パートタイマーの組織率は上昇。雇用全体の縮小が止まり、非正規雇用で働く労働者の組織化が進展したことから、組合員数は維持されています。

また労働組合員の構成比率を企業規模別でみると、大企業(1,000人以上)67.3%(585万人)、中企業(100-999人)18.8%(163万人)、小企業(99人以下)2.2%(19万人)。「労働組合は大企業のもの」言われる状況がより鮮明になっています。

製造業の縮小と経済のサービス化

—組織率低下の要因は?

最大の要因は、産業構造の変化=経済のサービス化です。労働組合は、もともと製造業で誕生し、高い組織率を背景に強い団体交渉力を発揮してきました。しかし、1980年代以降、世界的に製造業で雇用が縮小し、サービス産業で雇用が拡大していきます。

これは、多数の労働者が同等の労働条件で類似の仕事を担う職場から、より小規模の事業所で各自が違う仕事を異なる労働条件で担う職場への変化でもあり、労働者の連帯を困難にしたと言われています。

またグローバル化を背景にした生産拠点の海外移転や労働市場の規制緩和(非正規雇用の拡大)、公共サービス部門の民営化も組合員数を減少させる要因になりました。

こうした変化の中で、1980年代以降、労働組合は、団体交渉力や政治的影響力が低下し、衰退の道をたどっていると指摘されるようになりました。

—組織率が低下すると、何が問題なのでしょう?

組合員の数は交渉力の源泉であり、労働組合の基盤そのものです。組織率が低下すれば、組合機能が弱まり、そのことがさらなる組織率低下につながるという負のスパイラルに陥ります。世界的にみても、組織率が低下した国では、賃上げ率が下がり、労働条件格差が拡大し、労働組合の政治的影響力が弱まっています。また、組合財政にも影響を及ぼします。組合専従者の配置ができなくなり、活動を縮小せざるをえなくなります。

危機感をもったILO(国際労働機関)は、2019年に「Trade Union in the Balance」という報告書を出し、労働組合の未来について4つのシナリオを提示しました。

- 周縁化:組合は存在意義を失い、無力化し、自由市場が拡大する

- 二元化:大企業・正社員・熟練労働者・公的部門で組合は力を持ち続けるが、組織されない労働者が拡大していく。

- 代替:労働行政やNGO・NPO、企業のCSR活動などが組合機能を代替していく。

- 活性化:組合が活力を取り戻し、不安定な労働者を組織化していく。

報告書では、この4つのシナリオが同時並行的に起きていると指摘しています。

—「活性化」のために求められるのが「組織拡大」なんですね。

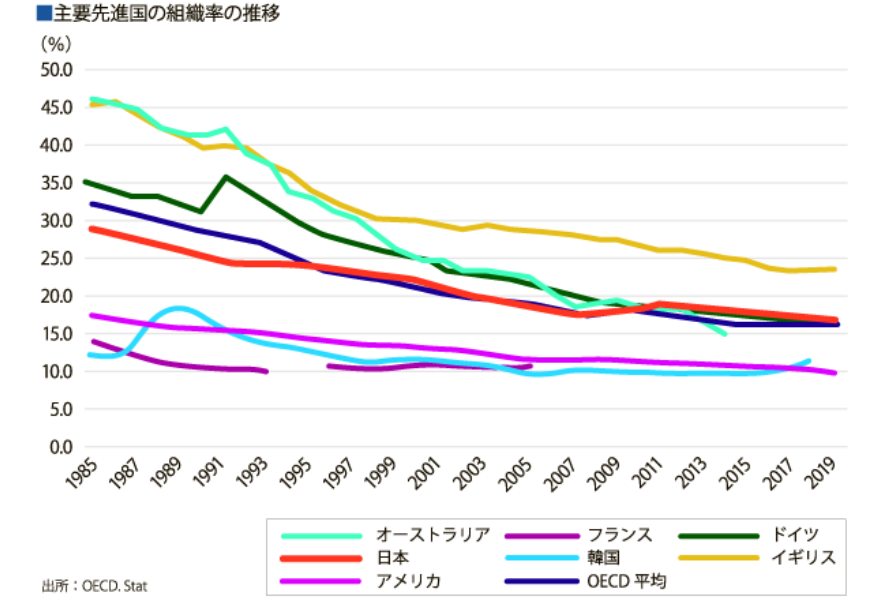

はい。だから先進国の労働組合は、どこも必死にサービス産業や公的サービス部門の組織拡大に取り組んでいます。

アメリカの組織率は、全体で10%ですが、公的部門は32%で圧倒的多数が教員職。イギリスも同様です。日本は、特にサービス流通業でユニオン・ショップ協定を拡大する形でパートタイマーの組合員化が進められたことから、民間の組織率は下げ止まっていますが、法律上ユニオン・ショップ協定が締結できない公共サービス部門の労働組合は大きく組合員を減らしている。これは日本の大きな特徴です。

「組織拡大」には、2つのアプローチがあります。1つは、職場で、まだ組織されていない非正規雇用などの労働者を組合員化する。これは構成組織(産業別労働組合)や単組(企業別労働組合)の取り組みです。もう1つは、労働相談をきっかけに新たに労働組合を結成する。これは地方連合会を中心に取り組まれています。

ナショナルセンター連合は、2020年に「組織拡大プラン2030」を策定し、「2030年までに800万」の目標を掲げて、専任オルガナイザーの配置など基盤強化に取り組んでいます。私は、そのオルガナイザーの方たちに話を聞いてきましたが、「組織拡大はオルガナイザーだけでできるものではない。最も重要なこととは、労働組合活動を活性化し、社会的存在感を高めていくこと」だと口を揃えておっしゃっていました。

ただ、話を聞いたオルガナイザーは全員男性。日本は女性の組織率が12.3%で、男性の20.3%よりかなり低く、女性のオルガナイザーも少ない。連合でも、問題意識を持って女性の組織拡大担当者の意見交換会などを始めていますが、女性への差別や賃金格差をなくしていくためにも、女性オルガナイザーの育成を進めてほしいと思います。

労働組合の影響力を高めていく

—新しいアプローチは?

組織拡大は地道な取り組みで一気に組織率を高めることは難しい。だから、現状の組織率を前提に、いかに労働組合の影響力を高めていくかというアプローチも、あわせて考えていく必要があります。

例えば労働協約の拡張適用。欧州では、ドイツやオランダなど組織率が低くても労働協約適用率が高い国が少なくありません。それは賃金格差を縮小させ、社会的な平等度を高めることが実証されています。日本でも、労働協約の地域的拡張適用は可能です。UAゼンセンに加盟する家電量販店の労働組合は年間所定休日に関する労働協約の拡張適用に成功しました。自治労に加盟する水道サービス従業員ユニオンは、民間委託の水道検針員の最低時給を協約の拡張適用として定めました。労働組合が関与するワークルールに一人でも多くの労働者が保護される取り組みを広げていけば、労働組合の社会的な影響力は確実に高まります。

また、連合はフリーランスサポートクラブ「Wor-Q(ワーク)」を開設していますが、さらに、フリーランス新法を受けて労災保険の特別加入団体設立に向けて対応していくと聞いています。あるいは国の政策・制度の影響が大きい医療・福祉労働者の労働条件について、政労使で交渉を行うスキームなど新しいアプローチを考えてもいいと思います。

労働法制や労使慣行は、国によって違うので、他国の取り組みをそのまま取り入れるのは難しい面があります。でも、「労働組合の組織率低下」は共通の課題。他国はどうアプローチしているのか知っておくことは重要です。

アメリカのナショナルセンターALF-CIO(リズ・シュラー会長)は、2022年の定期大会で100万人の組織拡大目標を発表し、「組織化変革センター(CTO)」を設立。その資金として会費(拠出金)も引き上げました。韓国は、2015年の10.1%から2021年には14.2%へと労働組合組織率が大きく上昇していますが、背景には従業員代表制の導入があるとも言われています。

大事なことは、働く人たちの課題やニーズを把握すること。そこに目を向ければ、何をすべきかがみえてくるはずです。すべての労働組合が、組織拡大に向けて、今までしてこなかった一歩を踏み出してくれることを願っています。

(執筆:落合けい)