第2次世界大戦の終戦から80年、当時を知る人が少なくなり、戦争の悲惨さを次世代へ伝えることが社会全体の課題となっている。こうした中で連合岡山は毎年、若い世代が体験者の話を聞いて平和行進を行うなど、戦争を風化させないための行動を続けている。

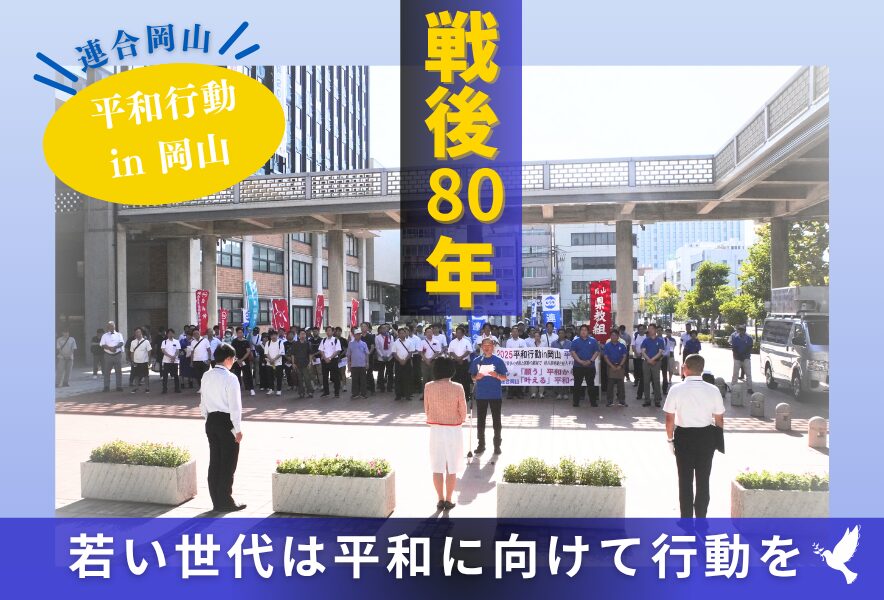

「記憶の風化」への危機感が発端 平和行進に200人が参加

連合岡山は7月29日、岡山市内で平和行進を実施し、組合員や家族など約200人が参加した。参加者は「『願う』平和から『叶える』平和へ」と書かれた横断幕を掲げ、約2キロを歩いて岡山県庁に到着。副知事に核兵器廃絶に向けた行動などを求める要請書を手渡した。

「平和行進」…気温37度の中、岡山県庁までの約2キロを行進。途中、商店街でもアピール

「平和要請」…岡山県・尾﨑祐子副知事に対して、連合岡山・小橋政次副会長が代表挨拶し、廣政恵介ユースター委員会委員長が要請書を手渡した

連合岡山の難波浩一事務局長は「行進をきっかけに若い人たちが戦争を意識することが、記憶を継承する第一歩になるのでは、と期待しています」と話した。

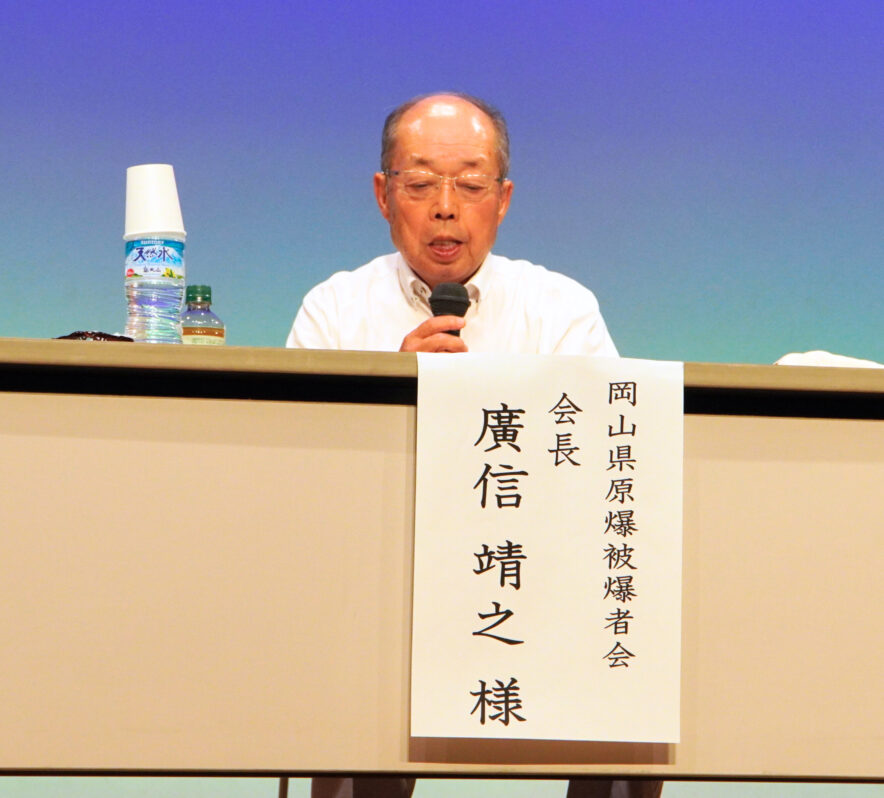

当日は学習会も開かれ、隣県の広島で被爆した岡山県原爆被爆者会会長の廣信靖之さんが、経験を語った。廣信さんが被爆したのは1歳4カ月で当時の記憶はないが、後遺症で健康が損なわれるのではないか、被爆者であることを明かすと差別や偏見にさらされるのではないか、といった不安が絶えずつきまとっていたという。「原爆と同じ地獄を再現してはならない」と強く訴えた。

「平和学習会」「平和行進」「平和要請」からなる平和行動は、2002年から毎年開かれている。「戦争の記憶は、伝え続ける努力をしなければ風化してしまう」という危機意識が、開催の発端となった。

学習会では例年、原爆や戦争の体験者を招いて講演してもらっている。しかし終戦から時間が経ち、当事者に直接話を聞くことが難しくなりつつある中で「若い世代が、当事者の体験を引き継ぐことの重要性が増しています」(難波さん)。

広島だけでなく岡山市内も、終戦間近に大規模な空襲に見舞われ、1700人以上の犠牲者を出した。市街地の約6割が焼失し、市内には今も焼けただれた石灯籠や焼け跡のついたレンガ塀などの戦跡が残る。さらに県内の倉敷市には、特攻に使われた戦闘機を製造していた「亀島山地下工場」があり、地下に続くトンネルの入り口などを見ることができる。

難波さんは「広島や長崎、沖縄だけでなく日本各地に戦争被害はあり、岡山も例外ではありません。経験者の話を聞いたり、身近な戦跡を見たりして当時を追体験することが、映像や文献以上に戦争を『自分ごと』に捉えられる方法だと考えています」と語った。

若手組合員を広島に派遣 五感で戦争を知る

連合全体も沖縄、広島、長崎、根室で毎年、「平和4行動」を実施しており、現地では「ピースガイド」の説明を聞きながら戦跡を訪ねる「ピースウォーク」などが行われている。

連合岡山は2016年から毎年、若手組合員の集まりである「ユースター委員会」のメンバー2名をピースガイドとして広島に派遣している。ガイドは現地での活動に加えて、地元に帰って「Youth Wave(ユースウエーブ)」という、若手組合員が集まるイベントで体験を仲間に伝えてもいる。

難波さんは「アーカイブ映像やVRなどを活用して伝えることもひとつの方法ですが、人が感情を込めて語るからこそ、聞き手の心を打つ面もある。だからこそ、若い世代が『語り部』の役割を引き受けるのは大事です」と話した。

ユースター委員会委員長の廣政恵介さんは、委員会メンバーになったタイミングで「いい機会だからやってみたい」と自ら志願し、2022年、2024年の2回ガイドを務めた。毎年、7月中旬に現地での事前学習に参加し、被爆者の話などを聞いて本番に備えた。

「事前学習が終わってから本番当日までは独学で、どう説明すれば参加者に伝わりやすいか一生懸命考えました」

ピースガイドとして、広島平和記念公園を案内する廣政さん(2024年8月)<連合岡山提供>

当日は大雨や酷暑に見舞われたこともあったが、参加者の体調を気遣いながら無事、ガイドをやり遂げた。

「参加者への目配りなど学ぶことが多かったですし、『ありがとう』と感謝の言葉を掛けられ、達成感を得られました。ガイド仲間同士の交流も生まれ、人とつながることの大切さも改めて実感しました」

また自宅でピースガイドの活動について話すと、家族の戦争に対する関心が高まり、みんなで初めて平和記念公園を訪れたという。

「戦争はいけないことだと学校では習いますが、具体的な被害まで詳しく学ぶ機会はあまりありません。ガイドの経験を通じて、被爆者の体験や平和の大切さを深く知ることができました」(廣政さん)

連合岡山は広島でのピースガイド以外にも、平和4行動に毎年計150人ほどの参加者を派遣している。難波さんは「例えば同じ北方領土の話でも、国後島を目の前にして聞くのと、岡山で聞くのとでは臨場感が全く違います。なるべく多くの組合員に、五感を使って戦争を知る機会を提供できるよう、参加しやすい形を試行錯誤しています」と語った。

2022年の平和行動に参加した連合岡山メンバー(写真左:6月 沖縄、写真右:9月 根室)<連合岡山提供>

過激な言葉に流されていいのか 労働組合が歯止めを掛ける

「風化を防ぐには、活動を続けるしかない」と、難波さんは強調する。マンネリ化を防ぐため、従来とは違うやり方や、より強く心に響く伝え方も模索し続けているという。

特に2025年は戦後80年という節目であり、世界各地で紛争も多発している。「いつなん時、日本が戦闘に巻き込まれるか分からない時勢だからこそ、平和にこだわるべきです」

このため今年は新たに、県をまたいだ中国ブロックで「平和キャラバン」も行われた。中国5県の地方連合会が共同で「平和キャラバン隊」を編成し、5県を巡りながら、核兵器廃絶と平和を訴える活動を展開。キャラバン隊一行は岡山でも街宣行動ののち、平和行動に加わり、岡山駅前で核兵器廃絶を目指す1000万人署名も呼び掛けた。

署名DSC08192-編集済み-編集済み-1-884x590.jpg)

労働組合がこうした形で、平和を訴えることの意義は大きいと、難波さんは考えている。企業別や産業別の労働組合は、自組織の組合員の課題解決を優先する必要もあるため、連合と地方連合会こそ、平和維持のような社会活動に力を入れるべきだと強調した。

「日本人は、何もしなくても平和が続くかのように錯覚しがちですが、実は意識して守っていかなければ忘れられてしまう。平和に向けて実際に行動し、その姿を市民に示すことが、連合や地方連合会の『1丁目1番地』の役割だと思います」

そして、次のように話を締めくくった。 「社会ではSNSなどを通じて過激で声高な意見が広まり、周囲もその声に感化される傾向が強まっています。労働組合こそ『大きな声に押されて平和な社会を失ってもいいのか』という問題提起を続け、こうした流れに歯止めを掛けるべきだと考えています」

(執筆:有馬 知子)