「いで湯と城と文学のまち」四国・愛媛の松山を散策した。いで湯は、誰もが道後温泉を挙げるだろう。日本最古の湯とも言われ、聖徳太子が596年に道後を訪れ湯浴みしたとも、第37代斉明天皇(=第35代皇極天皇)も行幸された歴史を持つ。660年(飛鳥時代)に朝鮮半島の百済が唐・新羅の連合軍に滅ぼされ、百済の救援のため斉明天皇が船団を率いて九州へ向かう途上、伊予の熟田津(現在の松山市周辺)で潮待ちのために一時滞在したという。その時の天皇の心情を代弁して額田王が詠んだ和歌「熟田津に 船乗りせむと 月待てば 潮もかなひぬ 今は漕ぎ出でな」が『万葉集』に収録されている。道後温泉は、明治時代の夏目漱石の小説『坊ちゃん』の一説にも出てくるが、漱石も好んで湯浴みしたことで有名だ。道後温泉本館には、1895(明治28)年に教員として松山に赴任した漱石が、俳人・正岡子規と利用したと言われる個室が「坊ちゃんの間」として残されている。

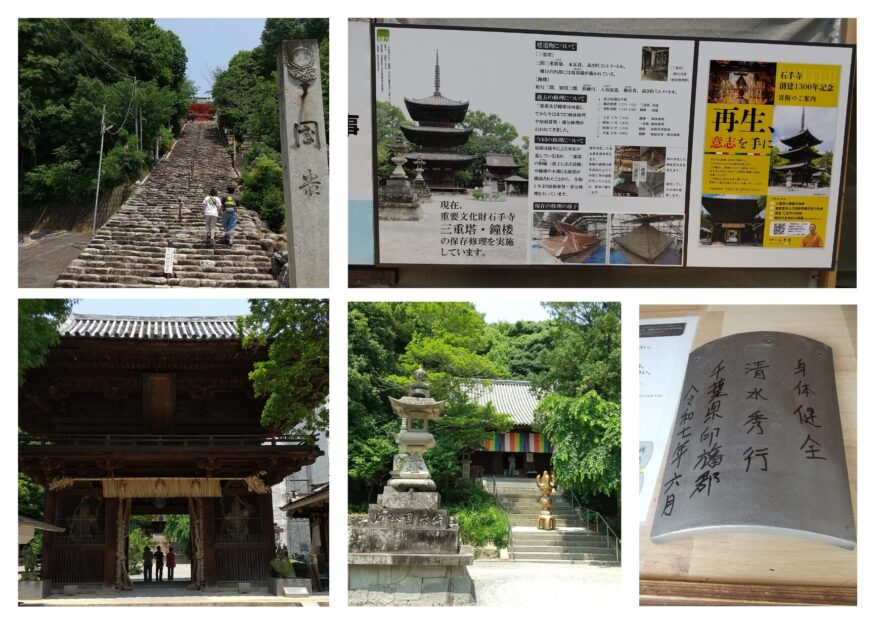

道後温泉から伊佐爾波神社(いさにわじんじゃ)を経て、石手寺(いしてじ)に向かった。途中の道端には俳句の碑や看板がいくつも建てられていた。種田山頭火が詠んだ自由律俳句「分け入っても 分け入っても 青い山」が中学校の教科書に掲載されていたことを思い出し、懐かしかった。奈良・東大寺の大仏の制作を発願した聖武天皇の勅願で728年(奈良時代)に創建された石手寺は当初、安養寺と称していたが、892年(平安時代)に石手寺に改称され、四国八十八ヶ所霊場の第51番札所となっている。仁王門は国宝で、同じく鎌倉時代の建築の本堂は国の重要文化財となっている。境内は静寂で、歌人・与謝野晶子が詠んだ俳句「伊予の秋 石手の寺の 香盤に 海のいろして 立つ煙かな」の歌碑も立つ。三重塔は解体修理中だったが、創建1300年記念の寄附を募っていたので、瓦1枚を寄贈した。なかなか見ごたえのある趣深い寺であった。

左下:石手寺・仁王門(国宝)

右上:石手寺・三重塔前に掲げられた「創建1300年記念寄附」の看板

真ん中下:石手寺・本堂(国重要文化財)

右下:石手寺・三重塔の解体修理で使用される寄附した瓦

松山城は、本能寺の変後、羽柴秀吉(豊臣秀吉)と柴田勝家が覇権を争った賤ヶ岳合戦で「七本槍」の一人として名を馳せた戦国時代の勇将、加藤嘉明が1602年に築城を開始し、25年の歳月をかけて完成された城である。海抜132メートルの勝山の山頂に築かれた山城で、天守の高さは約21メートルと、眼下の町並みと瀬戸内海まで広がる眺望は雄大を極め、一見の価値がある。「松山」と命名したのも加藤嘉明だ。昭和に入って放火や戦災により櫓など一部が焼失したが、1966(昭和41)年から総木造による再建が進められ、現在は重要文化財21棟を含む51棟が立ち並び、往時の姿を取り戻している。本丸には、正岡子規が詠んだ俳句「松山や 秋より高き 天守閣」の句碑がある。

」「二ノ門南櫓(右)」「小天守(左)」-884x497.jpg)

松山は文学のまちである。正岡子規の友人である柳原極堂によって、1897(明治30)年に松山で俳句雑誌『ほとゝぎす(後にホトトギスに変更)』が創刊された。東京に発行所を移した後も、弟子の高浜虚子が引き継いだ。子規の革新的な俳句運動を支え、夏目漱石の小説『吾輩は猫である』が掲載されたことでも知られている。子規は、1898(明治31)年には、歌論『歌よみに与ふる書』で「貫之(平安時代の歌人・紀貫之)は下手な歌よみにて『古今集』はくだらぬ集に有之候」と述べ、技巧に走ることを批判し『万葉集』を推奨した。また、1900(明治33)年に『叙事文』を発表し、ありのまま・見たままを明快に描写する写生文を提唱した。俳句革新・短歌革新・文章革新を成し遂げ、文学を志す多くの若者を育てたが、1902(明治35)年、34歳11か月という短い生涯を閉じた。子規と同じ松山出身で後継者の中心となった二人の弟子がいる。一人は高浜虚子だ。子規の提唱した伝統俳句を重んじる「花鳥風詠」の立場をとり、もう一人の五七五の定型にとらわれない自由律俳句を確立した河東碧梧桐と対立した。高浜虚子が一時小説に傾倒し俳句から遠ざかった後、子規の俳句革新運動を再び守る決意をした時に詠んだ俳句「春風や 闘志いだきて 丘に立つ」に心を打たれ、私が退職して日教組の専従役員になる時に、この俳句を決意表明で話したことを思い出す。河東碧梧桐の俳句は、これも教科書によく掲載されていたが「赤い椿 白い椿と 落ちにけり」が珠玉と言える。

1981(昭和56)年に開設された松山市立子規記念博物館を訪れた。外の壁面には、子規の今月の句が張り出されており、7月は「打水の 音さらさらと 庭の竹」だった。館内に張り出されていた小学生の俳句を一句「出番待つ プールサイドの 深呼吸」。17歳の短歌を一首「『優しい』と 『笑顔』の手話は よく似てて 春風みたいな きみの指先」。

最後に「坂の上の雲ミュージアム」を訪ねた。作家・司馬遼太郎の小説『坂の上の雲』は、日露戦争で活躍した秋山好古、秋山真之と正岡子規の3人の生涯を通して、近代国家として成長していく明治の日本の姿を描いている。「まことに小さな国が、開花期をむかえようとしている」小説の書き出しに心躍らされたことを覚えている。「維新によって日本人ははじめて近代的な『国家』というものをもった」第一巻のあとがきより。