働く人たちのシンクタンクである連合総研(公益財団法人連合総合生活開発研究所)。

そのWEBサイトに5月16日と6月19日の2回に分けて、「理解・共感・参加を推進する労働組合の未来に関する研究会」(座長:玄田有史東京大学社会科学研究所教授/以下、「労働組合の未来」研究会)の報告書がアップされた。タイトルは『労働組合の「未来」を創る―理解・共感・参加を広げる16のアプローチ―』。

どんなアプローチなのか、もっと知りたいと研究会に参加した5人の研究者にインタビュー! 第5回は、第Ⅱ部「労働組合を取り巻く環境の大胆な転換を働きかける」の7章「企業別組合の未来と労働法」を執筆した植村新関西大学法学部教授。

労働組合の組織率や認知度の低下は労働組合運動の課題だと考えられてきたが、「労働法の改正や法解釈の変更を通して、労働組合への理解・共感・参加を広げるアプローチも可能ではないか」と提案する。実際にドイツなどでは、労働法の改正や法解釈の変更によって、労働組合が多様な労働者を包摂し、公正に代表するよう働きかけるアプローチが採られているという。それは日本でも可能なのか。今年4月からドイツのボン大学で研究生活を送る植村教授に詳しく聞いてみた。

※連合総研「理解・共感・参加を推進する労働組合の未来」に関する調査研究

報告書全文 https://www.rengo-soken.or.jp/info/union/

植村 新(うえむら あらた) 関西大学法学部教授

京都大学法学部卒業。京都大学大学院法学研究科博士課程修了。博士(法学)、法務博士(専門職)。和歌山大学経済学部准教授、京都女子大学法学部准教授、関西大学法学部准教授等を経て、2024年4月より現職。2024年度はドイツのボン大学で在外研究に従事している。

著書に『現代ドイツ労働法令集』(共著、労働政策研究・研修機構)、『労働法ケースブック』(共著、有斐閣)など。

労働法は金科玉条?

-研究会に参加された時の労働組合についての課題認識は?

日本型雇用システムにおいて、「企業別組合」は「長期(終身)雇用」や「年功的処遇」と並ぶ重要な構成要素と位置付けられています。

そこで典型的に想定されていたのは、転勤や長時間労働を厭わず、家族的責任は負わない、「どこでも、何時間でも働く」労働者。企業別組合も、そんな正規雇用の男性労働者を中心に組織されてきました。

しかし今、経済社会は大きく変化しています。少子高齢化や人口減少、産業のサービス化、デジタル化が急速に進む中で、労働者の属性(女性、高齢者、障がい者、外国人など)も就労形態(非正規雇用、限定正社員、テレワーク、兼業・副業など)も多様化し、「どこでも、何時間でも働く」労働者は雇用社会のスタンダードではなくなりつつあります。

それにもかかわらず、企業別組合が依然として「どこでも、何時間でも働く」労働者本位の組織であり続けるならば、組織率はますます低下し、存在感もどんどん薄くなってしまうのではないか。これが、研究会に参加して以来の課題認識です。

これまで、労働組合が組織率や存在感をどのように高めていくかは、専ら労働組合運動の課題として議論されており、労働法は当然に守るべき「金科玉条」として、あまり議論の対象になってこなかったように思います。

しかし、ドイツの労働法を研究する中で、日本の労働法にも、労働組合が組織率や存在感を高めていくためにできることがあるのではないかと考えるようになったんです。

労働組合の「自主性」と「民主性」

-日本の労働法における労働組合の位置付けとは?

まず、憲法27条2項に勤労条件基準の法定主義(「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」)が規定され、これを根拠規範として最低労働条件を設定する「労働基準法」が定められています。

その上で、最低基準を上回る労働条件については労働組合と使用者が団体交渉を行い、労働協約を締結して決めていく。これが労働法の基本デザインです。労働組合と使用者が対等な立場で労働協約を締結するためのルールを定めたのが「労働組合法」で、憲法28条(「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」)がその根拠規範になっています。

労働者の労働条件を形作る規範には、大きく分けると、①法律、②労働協約、③就業規則、④労働契約の4つがあります。そして、労使が作成に直接関与する②〜④の中で、労働法は労働協約に最も高い価値を与えています。例えば、就業規則には裁判所の厳しいチェックが入りますが(労働契約法10条)、労働協約には非常に緩やかなチェックしか入りません。

なぜ、労働協約がこのように重視されるのか。

労働契約では、使用者と労働者の間に交渉力格差や従属性があるため、労働条件の対等な決定は形骸化してしまいます。使用者が一方的に作成する就業規則では尚更です。でも、労働協約は違います。労働協約を締結する労働組合は、労働者(組合員)の利益を組合内部で十分調整したうえで、使用者と対等な立場で労働条件を形成していくことができる。それが、憲法や労働法が想定する労働組合像であり、だからこそ、労働協約に最も高い価値が与えられているのです。

以上のような労働組合像は労働組合法にも見られます。

まず、労働組合法2条は労働組合が「自主性」を有することを求めています。この「自主性」は主に、労働組合が使用者から組織的にも経済的にも独立して、対等な相手方として活動できることを意味します。

さらに、労働組合法5条は「民主性」の要件を定めています。こちらは主に労働組合と労働者との間の関係にまつわる要件で、組合員が均等の取扱いを受ける権利を有することや、人種や宗教、性別によって組合員たる資格を奪われないことなどを労働組合の規約に定めるよう求めています。

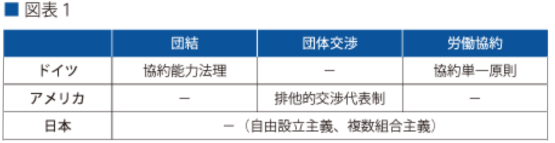

ただし、これらの要件は必ずしも厳しいものではありません。例えば、「自主性」との関係では、労働組合として活動するために最低限必要な組合員数や財政規模といった条件はありませんし、組合員の範囲や組織形態についても縛りはありません。基本的に自由設立主義、複数組合主義が採られています。これは、世界的には当たり前のことではありません。

ドイツの「協約能力」と「協約単一原則」

-ドイツではどうなっているのでしょう?

ドイツでも「自主性」と「民主性」は重視されますが、日本ほど極端な自由設立主義や複数組合主義はとられていません。それらは、労働条件の低下や労使関係の混乱を招きかねないものだと捉えられています。

例えば、労働組合が使用者と労働協約を締結するためには「協約能力」が必要とされ、協約能力に疑義がある場合には組合員数や財政規模、過去の協約締結の実績など、労働組合が持つ社会における影響力や信頼性が労働裁判所で厳格に審査されます(⇔自由設立主義)。

また、一つの事業所に複数の労働協約が併存している場合には、「協約単一原則」によって基本的に事業所内の多数組合が締結した労働協約のみが適用されることになっています(労働協約法4a条)。職場内で複数の労働協約が乱立するのは望ましくないという価値判断からです(⇔複数組合主義)。

しかも、これらのルールの内容は、判例法理として確立した当初から変わらず墨守されているわけではなく、労働組合を取り巻く社会・経済状況の変化の中で、労働協約をきちんと機能させるべく柔軟に変更が加えられています。ドイツでは2014年に「協約自治強化法」という名前で一般的拘束力宣言の要件緩和(労働協約法5条)や最低賃金制度の導入(最低賃金法)が行われましたが、これらも労働協約の機能回復を狙ったものといえます。労働協約の機能が低下している状況があれば、それを回復させるために判例法理の変更や立法措置といった法的支援・手当てを積極的に講じる。日本には見られない大胆で興味深い動きです。

ちなみに、ドイツ法と並んで日本の労働組合法の母法といえるアメリカ法では、団体交渉の段階で「排他的交渉代表制度」(交渉単位内で過半数の支持を得た労働組合だけが団体交渉に臨むことができる制度)が採られています。やや乱暴な整理ですが、これも、労働組合の交渉力や適正な利益代表を担保するための制度といえるでしょう(図表1)。

多様性を基盤とする自主性へのアップデート

-日本でも、もっと柔軟に労働法が労働組合をサポートする余地があると…。

そう思います。

図表1で見たように、日本の労働法は労使関係の実質にほとんどノータッチです。もちろん、労働組合や組合員が事態打開の主役であることは言うまでもありません。しかし、世界に目を向けると、労働組合に対する労働法のここまで謙抑的な姿勢は必ずしも当たり前のものではないのです。日本でも、労働組合や労働協約がその機能を発揮できるよう、労働法からのサポートがもっとあってもよいのではないでしょうか。

では、どんなサポートが必要か。

今、日本の企業別組合は「理解・共感・参加」の輪を広げるという課題を前に、「自主性」と「民主性」のジレンマに陥っているように見えます。一方で、「自主性」を高めるためには利益状況が共通する労働者だけで結束を固めることが有効です。しかし、他方で、企業内で「理解・共感・参加」の輪を広げるためには多様な属性や就労形態にある労働者を包摂する「民主性」が必要になってきます。

ジレンマが生じたのは、従来の意味での「自主性」(組合員の同質性・均質性を基盤とする自主性)に、「理解・共感・参加」という観点にもとづく新しい意味での「民主性」(職場全体の公正な代表という意味での民主性)を組み合わせようとしたからです。そうだとすると、このジレンマを解消するには「自主性」の内容をアップデートし、同質性・均質性ではなく多様性を基盤とするものへと位置付け直すことが考えられます。

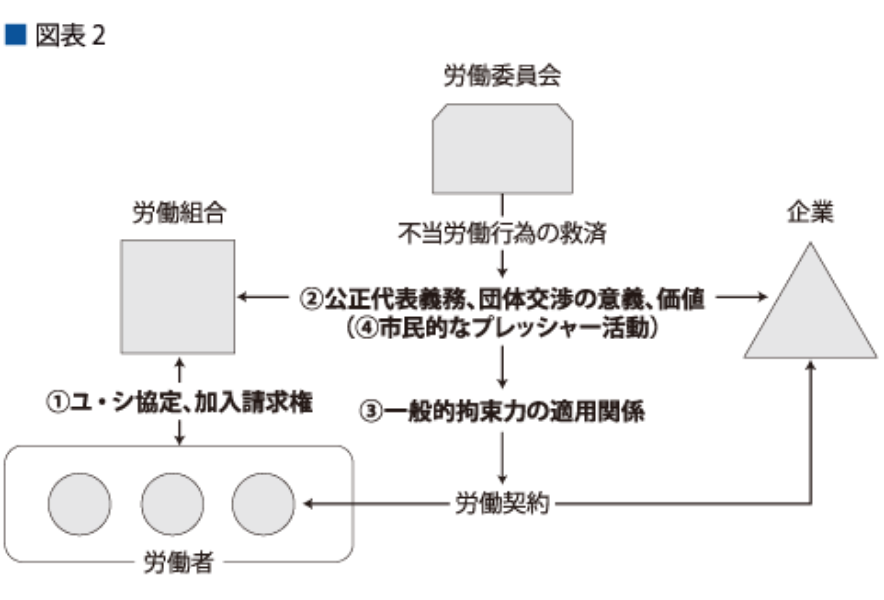

そして、労働法が「職場全体の公正な代表」としての労働組合をサポートできるのではないかと思います。

実は、労働基準法や労働契約法を中心とする個別法の分野では、すでに労働組合に職場全体の公正な代表としての役割が求められています。近年の改正に限って見ても、時間外労働の上限設定(労基法36条)や正規・非正規労働者間での均衡待遇の確保(パート・有期法8条)、高年齢者の就業確保措置(高年法10条の2)に際しての基準設定など、多くの場面で労働組合が職場全体の公正な代表として機能することが期待されているのです。これらの動きも、企業別組合が変わるきっかけにできるのではないかと思います。

-具体的にどんな見直しが可能なのでしょうか?

従来から言われていることですが、「職場全体の公正な代表」として活動する労働組合を後押しするために、そのような労働組合が行う団体交渉に法的な重みを持たせることが一例として考えられます。就業規則の変更が合理的なものか(労契法10条)、正規労働者と非正規労働者の待遇の相違が不合理なものでないか(パート・有期法8条)を判断するにあたり、労働組合が変更や待遇の相違に同意しているかを重視するのです。

ほかにも、「職場全体の公正な代表」として活動する労働組合が締結するユニオン・ショップ協定(労組法7条1号但書)により強い効力を認める、労働者から労働組合への加入請求権を肯定する、非組合員や他組合員への一般的拘束力(労組法17条)の適用範囲を再検討するなど、考えられることはいろいろあると思います(図表2)。

労働組合や企業の枠を越えた広がり

-ドイツから学ぶべきことは?

ドイツと日本では前提となる労使関係がかなり違うので法制度の直輸入はできませんが、先にも述べたように、経済社会や働き方の変化に対応して判例法理の変更や立法措置を積極的に行う姿勢は参考になります。

また、先日ドイツのメーデーを見学したのですが、日本の縁日のような雰囲気で楽しい時間を過ごしました。「Gute Arbeit(良い労働)」キャンペーンやプラットフォームワーカーへの支援など、社会全体に広がりのある活動も活発に行われています。日本と比べて、労働組合が人びとの身近にあるように感じます。

今後は、こうした社会的に広がりのある活動をサポートするための法解釈も重要になってくると思います。

-産業別組合(産別)や連合の役割は?

企業別組合が職場全体で「理解・共感・参加」を得るためには、産別や連合の支援も重要になってきます。例えば、ドイツでは組合員が労働紛争に巻き込まれた場合、組合員は労働組合に所属する法律家による法律相談や労働組合による訴訟代理(労働裁判所法11条2項4号)といったリーガル・サービスを受けられます。特に前者のようなサービスは日本でも労働組合の存在意義を示す有効な方策になり得ますが、企業別組合が単体で提供することは難しく、サービスの提供体制を整備することは産別や連合の役割になるでしょう。

また、企業の枠を越えた「理解・共感・参加」の広がりには、産別や連合の働きが欠かせません。すでに実践例がありますが、労働協約の地域的拡張適用(労組法18条)や産業構造の転換、企業組織再編に備えた労働者供給事業(職業安定法45条以下)など、企業の枠を越えて労働条件を確立したり労働者の雇用を保護したりすることが考えられます。

本報告が新しいアプローチを考える議論のきっかけになれば、大変うれしく思います。

(執筆:落合けい)