「未来づくり春闘」とは、連合が2022年にスタートさせた新しい取り組みだ。

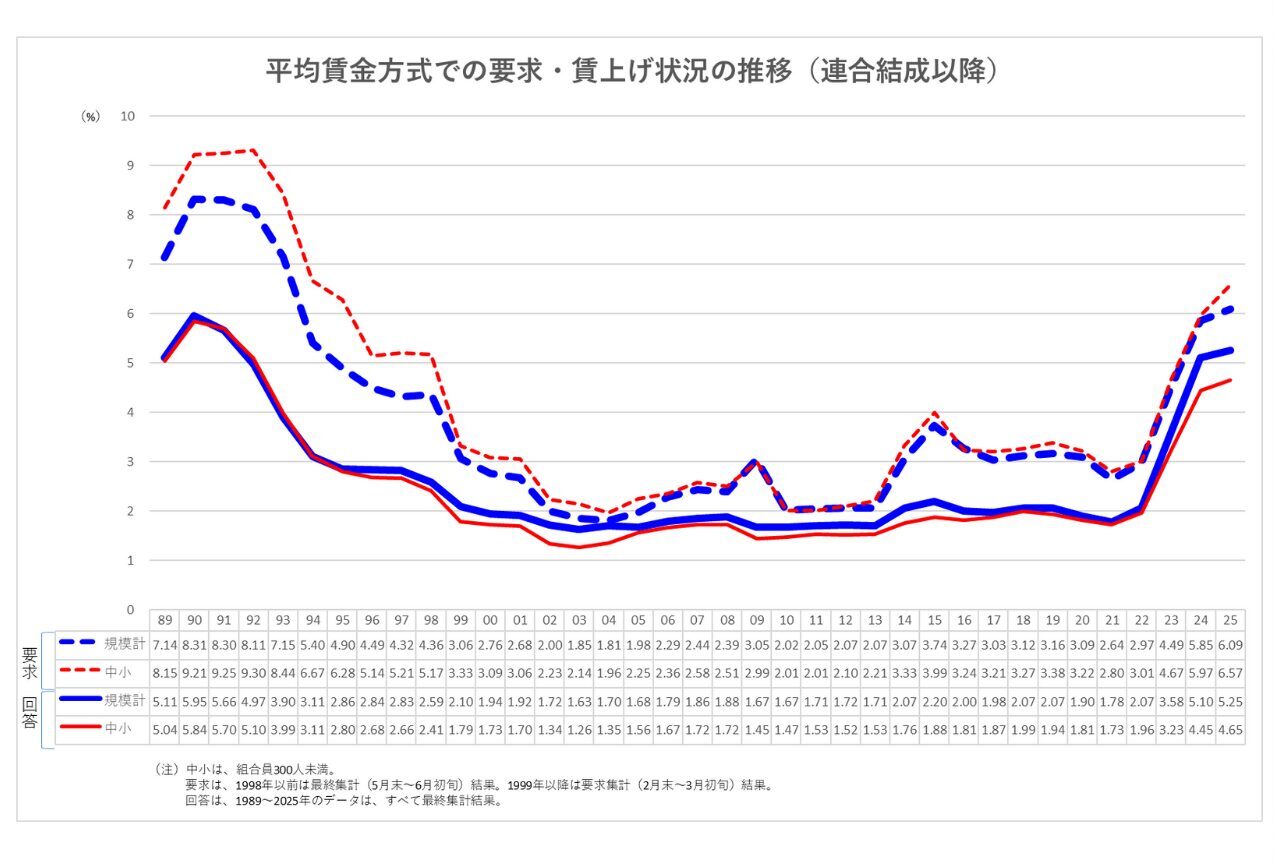

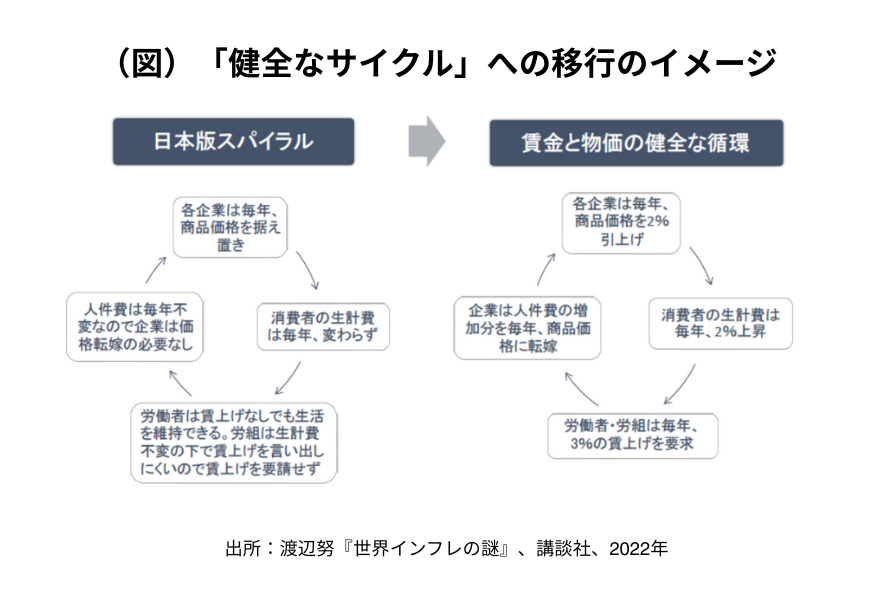

1990年代半ばから物価も賃金も上がらないデフレが続いた。「物価が上がらないなら賃金が上がらなくても仕方ない」というデフレマインドが社会を覆い、日本の賃金水準は先進国で最下位レベルに低下した。この流れを断ち切るために連合が提起したのが「未来づくり春闘」だ。経済成長や企業業績の後追いではなく、「人への投資」を起点として経済の好循環を実現していくことを掲げ、賃上げを要求。2023春季生活闘争では3%台、2024・2025春季生活闘争では5%台の賃上げを実現した。

来たる2026春季生活闘争は、この新しいステージを定着させることができるかどうかの「正念場」になる。連合は、「未来づくり春闘」の現在地と課題を明らかにするため、今年5月、有識者による「未来づくり春闘」評価委員会(玄田有史委員長)を設置。集中的な議論を経て、9月に報告書がまとめられた。そこには、「未来づくり春闘」のさらなる進化に向けて、刺激的な6つの提言が示されている。9月19日に都内で開催された連合「未来づくり春闘」評価委員会シンポジウムから、提言のポイントを紹介する。

◆「未来づくり春闘」評価委員会報告書

https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/mirai_report.html

連合「未来づくり春闘」評価委員会シンポジウム

2025年9月19日開催(東京・損保会館)。会場・ウェブ合わせて270名が参加。

芳野友子連合会長は「2026春季生活闘争に向けて、物価の高止まりや、米国トランプ関税の経済への影響、世界各地で平和が脅かされている状況などネガティブな要素は多いが、立ちすくんではいられない。どうすれば賃上げの流れをノルムとして定着させることができるのか、連合「未来づくり春闘」評価委員会の提言を参考に知恵を絞り出していきたい」と述べた。

上野有子(うえの・ゆうこ)一橋大学院経済学研究科教授

「未来づくり春闘」評価委員会委員

専門は応用ミクロ計量経済学、日本経済論、労働経済学。経済企画庁および内閣府を経て2024年より現職。同大学国際・公共政策大学院教授を兼任。現在の研究テーマは、日本型雇用慣行の変化、最低賃金引上げの影響、大学教育と生涯所得の関係など。

最近の主な論文に“Effects of Mandatory Residencies on Female Physicians’ Specialty Choices: Evidence from Japan’s New Medical Residency Program(『新医師臨床研修制度の導入が女性医師の診療科選択に与えた影響(仮訳)』),” Labour Economics, Vol. 90(共著,2024年)がある。

神林龍(かんばやし・りょう) 武蔵大学経済学部教授

「未来づくり春闘」評価委員会委員

専門は労働経済学。主な著書に『日本の外国人労働力』(共著)(日経・経済図書文化賞)、『正規の世界・非正規の世界』(エコノミスト賞等)。主な論文に”What Is Happening to Unionization in Japan?(『日本の組織化で何が起きているのか?(仮訳)』” (with Alex Bryson, Susumu Kuwahara, Akie Nakamura, and Jacques Wels; IZA Discussion Paper No.18010 on July 2025) など。

高橋徳行(たかはし・のりゆき) 武蔵大学学長

「未来づくり春闘」評価委員会委員

バブソン大学経営大学院(MBA)修了。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)主席研究員、武蔵大学経済学部教授、同経済学部長、副学長を経て、2022年より現職。日本ベンチャー学会清成忠男賞審査委員長、グローバル・アントレプレナーシップ・モニター(GEM)日本チームリーダーなどを兼任。

主著に『起業学の基礎』(勁草書房)、訳書に『アントレプレナーシップ』(共訳、日経BP社)など。

山田久(やまだ・ひさし)法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授

「未来づくり春闘」評価委員会委員

1987年京都大学経済学部卒業、住友銀行(現三井住友銀行)入行。1993年(株)日本総合研究所に出向、調査部長兼チーフエコノミスト等を経て、2019年副理事長。2015年京都大学博士(経済学)。2023年4月より現職。

著書に『賃上げ立国論』(日本経済新聞出版社)、『同一労働同一賃金の衝撃―「働き方改革」のカギを握る新ルール』(日本経済新聞出版社)など。

渡辺努(わたなべ・つとむ) ナウキャスト創業者・取締役、東京大学名誉教授

「未来づくり春闘」評価委員会副委員長

東京大学経済学部卒。日本銀行勤務、一橋大学教授、東京大学大学院経済学研究科教授を経て、東京大学名誉教授。株式会社ナウキャスト創業者・取締役・技術顧問。キヤノングローバル戦略研究所研究主幹。ハーバード大学Ph.D. 専門はマクロ経済学(特に物価と金融政策)。

著書に『世界インフレの謎』(講談社)、『物価とは何か』(講談社)、『物価を考える』(日本経済新聞出版)、『入門オルタナティブデータ』(日本評論社)など。

〈モデレーター〉

玄田有史(げんだ・ゆうじ) 東京大学社会科学研究所教授

「未来づくり春闘」評価委員会委員長

専門は労働経済学。東京大学消費生活協同組合理事長、厚生労働省労働政策審議会公益委員等を兼任。主な著書に『仕事のなかの曖昧な不安』(日経・経済図書文化賞等)、『ジョブ・クリエイション』(エコノミスト賞等)、編著に『人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか』、『セーフティネットと集団』(連合総研との共編)など。

「未来づくり春闘」の評価と課題

「未来づくり春闘」評価委員会(以下、「評価委員会」)には、労働経済学、マクロ経済学、計量経済学、中小企業論などの研究者が集結。多角的な視点から現状を分析し、課題を探った。

「未来づくり春闘」が掲げた、デフレマインドの払拭と経済社会の新たなステージへの転換はどこまで進んだのか。評価委員会は現状について「2022年までの過去20年余の賃上げ率は2%程度で推移してきたが、未来づくり春闘が始まって以降、2023年から賃上げ率が上昇し始め、直近2年間は定昇込みで5%超と、その動きが力強さを増している。賃金も物価も上がらない慢性デフレのサイクルから脱却し、賃金と物価が緩やかに上昇する健全なサイクルが定着し始めている。また、その背景には人手不足が長期的に深刻化したこともあり、賃金が上昇しやすい環境は今後も継続していくと考えられる」と分析。「ただし、実質賃金は連合がめざす1%以上の上昇軌道には未だ乗っていない。また、賃上げの恩恵はすべての人に行き渡っているわけではない。企業規模間、地域間、業種間、年代間で格差が生じている」と指摘した。

この現状認識を踏まえ、具体的な課題として整理されたのは下記の6点だ。

❶ 春闘における賃金要求基準をいかに組み立てるか。

❷ 様々な統計データから得られる賃金上昇率の把握精度をいかに高めるか。

❸ 中小企業における持続的な賃上げをいかに実現していくか。

❹ 春闘の社会的波及力をいかに回復するか。

❺ 最低賃金引き上げをいかに持続可能なものとしていくか。

❻ 2026春季生活闘争にどう臨むか。

評価委員会は、この課題への対応を6つの「提言」として示しているが、まず全体の議論の方向性について確認しておこう。

キーワードは「未来志向」と「科学志向」

玄田有史委員長は「委員会メンバーは、視点は異なるものの、賃上げを通じて経済の好循環を形成することの必要性を共通認識とし、それが可能となる条件について多角的に議論を重ねた。そして、賃金と物価が持続的かつ緩やかに上昇する健全なサイクルに移行するには、2026春季生活闘争がその正念場であるとの認識を共有。また、深刻な人手不足が続くなかで、賃金を適切な水準まで持続的に引き上げ、その恩恵を広範囲に行き渡らせるために春季生活闘争は今後も大切な社会的責務を担っていることを再確認した」と述べ、提言全体のキーワードである「未来志向」と「科学志向」についてこう説明した。

「春闘とは、将来見通しについての合意形成だ。労使がそれを丹念に積み重ねてきたことに敬意を表したい。今、大きな時代変化の中で、目先の問題だけにとらわれず、未来にわたる長期的指針を労使で共有することが重要になっている。そこで、キーワードとして『未来志向』『科学志向』を掲げた。未来志向とは、現下の物価高騰への対応だけでなく、未来には生活の豊かさが実現できると実感できるような春闘交渉を進めてほしいという意味と、デフレマインドにとらわれた過去と決別するという、2つの意味がある。また、労働組合は丹念に様々なデータを収集してきたが、春闘交渉の納得性を高めるには、物価を含む信頼性の高いデータにもとづく情報を労使で共有することが効果的だ。これまで以上にデータを有効に活用し、広く発信することで、春闘の社会的波及力を回復してほしいという意味で、科学志向を掲げた」。

6つの課題に対する具体的な提言内容は後編へ続く

(構成:落合けい)