18年ぶりの投票率58%超え

7月20日投開票の参院選の全国投票率は58.51%と、前回より6.46ポイント上昇した。参院選で58%を超えたのは、やはり与党(自公)が過半数割れする結果となった2007年以来18年ぶりだという。若い世代の投票率の低さが問題視されてきたが、今回はそこもアップしたようだ。

実は身近なところでも変化があった。家庭内Z世代男子(以下Z男子)である。高校時代に主権者教育の副読本『私たちが拓く日本の未来』の配布を受け、18歳で選挙権を得たが、これまで投票に行ったのは2回ほど。投票に行こうと声をかけても「そんなヒマはない。自分の1票で何も変わらない。風船ももらえないし…」と言うばかり。

「月刊連合」で主権者教育の特集を組んだ時、親が投票に行く姿を見せることで子どもに主権者意識が芽生えると聞いて、できる限り投票所に連れて行ったのだが、Z男子に限っては、その効果を感じることができないままだった。

ところがである。今回の参院選公示後の休日、Z男子が選挙ドットコムの投票マッチング「20問でしっかりチェック」の質問に答えていたのだ。そして、「ねえねえ、ガソリン暫定税率って廃止したほうがいいんだよね。あとさ、これ意味分かんないんだけど。非正規雇用を解消するために派遣労働は専門業種に限定すべきですか、ってどういうこと?」と聞いてきた。バイト先で必ず投票に行って投票済証をもらうよう言われたが、誰に投票していいか分からないから、とりあえずマッチングをやってみたのだそうだ。

私は長く政治・選挙関係の記事も担当してきたので、どの政党がどういう立ち位置でどういう政策を掲げているのかはだいたい把握している。Z男子は、いったいどの政党・団体とマッチングしたのか、ちょっと不安がよぎった。

結果は、若きIT起業家が立ち上げた政治団体。Z男子はその存在自体知らなかったらしいが、友人・知人と結果を報告しあってみると、同じ政治団体とマッチングした人は多かったという。私が「○○党(躍進した新興政党)じゃなくてよかった〜」とつぶやいたら、「それはない!」と断言したが、オールド政党にも魅力は感じないという。「なんかストーリーがないんだよね」と謎のコメント。

結果はともあれ、投票マッチングを利用すると選挙の争点が分かるし、自分がマッチングした政党・団体について知りたいと思う。必ずしもそこに投票するわけではないのだろうが、投票に行こうという意識を高める効果は、Z男子にはあったようだ。

労働者派遣法と若者雇用

さて、私はといえば、Z男子が「非正規雇用を解消するために派遣労働は専門業種に限定すべきですか」という質問の意味が分からないと言ったことに軽いショックを受けた。これは投票マッチングで唯一労働政策に関わる質問であったと思う。

労働者派遣法は1986年施行。当初は専門業務に限定されていたが、1999年改正でネガティブリスト化(原則自由とし適用除外業務を指定)が行われ、2004年改正では製造現場への派遣や日雇い派遣も解禁された。

こうした労働規制緩和を後押ししたのは、日経連が1995年に示した『新時代の「日本的経営」』だったと言われる。経済成長の鈍化、過剰人員の発生、産業構造の転換などの環境変化に対し、雇用のあり方を「長期蓄積能力活用型」と長期雇用を前提としない「高度専門能力活用型」「雇用柔軟型」の3タイプのポートフォリオにすべきだと提言。賃金制度は年功賃金から職能・業績反映型に見直し、裁量労働制拡大など労働時間規制を緩和することも求めた。

1990年代の終わりから2000年代にかけて、日本経済はバブル崩壊のダメージを抱えたまま金融危機に陥り、雇用情勢は急激に悪化。多くの企業で中高年管理職のリストラに加え新卒採用の抑制が行われた。そんな中で派遣法が改正され、正社員を減らして非正規雇用に置きかえる動きが加速したのだが、特に深刻な影響を受けたのが、後に就職氷河期世代とも言われる当時の若者だった。

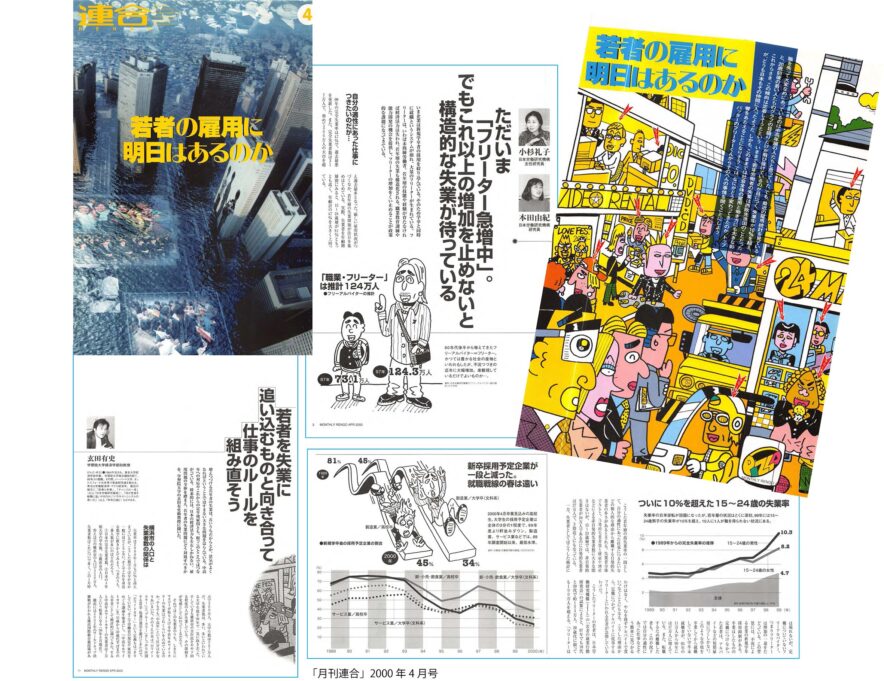

「月刊連合」は2000年4月号で「若者の雇用に明日はあるのか」という特集を組んでいる。リードには「職を失って大変な目に遭っているのは中高年層の人たちだと思っていた。でも、最近の雇用統計を見ていると、20歳前後の若い人たちの目盛りだけが飛び抜けているのが目につく。失業率が10%を超え、これから先、この傾向は定着しそうだ」と書かれている。その現状について玄田有史学習院大学助教授(現・東京大学教授)は「若い時期に必要な職業訓練や能力開発の機会がどんどん失われていることになる。これは将来的に考えると怖いことだ。必要な人材育成がうまく機能しなくなり、日本の社会や企業の経済的活力をじわじわと奪っていくことが十分考えられる」と警鐘を鳴らし、雇用をめぐる世代間対立の構造に目を向けるべきだと投げかけた。

その後、連合は、非正規雇用・若者雇用をめぐる問題の解決に向けて様々なアプローチを行い、2012年には日雇い派遣禁止など規制を強化する派遣法の改正が実現、法の目的に「派遣労働者の保護」も入った。さらに非正規雇用労働者の処遇改善に向けて均等待遇や最低賃金の大幅引き上げにも取り組んできた。

そういう流れから言えば、「非正規雇用を解消するために派遣労働は専門業種に限定すべきですか」という問いは、労働基準の規制緩和や雇用流動化へのスタンスを問う設問だったと思う。が、それをZ男子に一から説明しようとしたら拒否られた。

賃上げのために長時間労働?!

選挙期間中、もう1つ気になることがあった。各党の討論番組をみていたら、与党の出演者が「現役世代の手取りを増やす。そのためには働き方を見直して働きたい人はもっと長く働けるようにすることも必要だと思います」と発言したのだ。

慌てて調べてみると、自民党は「個人の意欲と能力を実現するため『働きたい改革』を推進」、公明党は「労働者の健康を第1に、労働時間のルールの見直しや多様で柔軟な働き方を推進」という表現で時間外労働上限規制の緩和を公約に掲げていた。

今回、争点として取り上げられることはなかったが、「賃上げ」のために長時間働けるようにするという論理には唖然とした。

油断大敵である。長時間労働は、働く人たちの心身の健康を損ない、ワーク・ライフ・バランスを危うくする。それゆえ、連合はずっと長時間労働是正を掲げ、時間外労働の上限規制を求めてきた。それが「働き方改革」でようやく法制化されたというのに、改正5年後の見直しに向けて、与党は「人手不足に対応するためにも時間外労働規制を緩めるべき」と公約に掲げていたのだ。

これにただちに意見表明したのは、過労死遺族の方たちだ。記者会見を開いて、労働時間規制の緩和に反対する声明を発表したという記事が載っていた。(「東京新聞」2025年7月17日/「朝日新聞」2025年7月17日)

争点になっていなくても各党の労働政策をチェックすることは大事だと思ったら、日本労働弁護団の先生方がしっかり仕事をしてくれていた。弁護団は、参院選にあたって10の政党(自由民主党・公明党・立憲民主党・日本共産党・国民民主党・れいわ新選組・日本維新の会・社民党・参政党・保守党)に対し「労働政策に関するアンケート」を送付。勤務間インターバル規制の義務化、時間外労働の上限規制の強化、高度プロフェッショナル制度、ハラスメント防止法、ワークルール教育推進法の制定など15項目について賛否を問い、8政党から回答を得たという。その回答が弁護団のHP(https://roudou-bengodan.com/topics/14673/)に掲載されているが、参政党、保守党が無回答であったことも含め、たいへん興味深い。ちなみに立憲民主党や国民民主党は、勤務間インターバル規制の義務化や労働時間規制の強化に賛成の立場だ。

これも詳しく説明すると拒否られそうだが、ワークルールはこれから社会に出るZ男子にとって大事な問題だ。簡潔に、刺さる言葉で、その意味をどう伝えるか。悩ましい夏休みの宿題になりそうだ。

★落合けい(おちあい けい)

元「月刊連合」編集者、現「季刊RENGO」編集者

大学卒業後、会社勤めを経て地域ユニオンの相談員に。担当した倒産争議を支援してくれたベテランオルガナイザーと、当時の月刊連合編集長が知り合いだったというご縁で編集スタッフとなる。