【最終回】約2年半の「Free Walk」、これにて完結!

2023年5月のRENGO ONLINE創設以来、毎月お届けしてきた連載「清水事務局長のFree Walk」は、ついに今号で最終回を迎えます。

2年4ヶ月、一度も休載することなく、清水事務局長は多忙な合間を縫って各地へ足を運び、深い知見と情熱をもって自らの言葉で執筆してくださいました。その土地の紹介は社会科の先生のように深く、締めくくりの俳句・短歌はさすが元国語の先生と思わせる趣がありました。

一緒に散策しているかのような気分にさせてくださった清水事務局長のご尽力に、心より感謝申し上げます。

連載フィナーレの地は「鎌倉」です。ご愛読くださった皆様、ぜひ最後までお見届けください。

[RENGO ONLINE 編集部一同]

東京からJR横須賀線に乗って北鎌倉駅で降り、歩いて1分の円覚寺から散策をスタートした。円覚寺・建長寺、そして大仏がある高徳院は小学生の遠足で回り、寺院や仏像を通して初めて日本の歴史を強く感じたことを覚えている。鶴岡八幡宮は大学生の時、連れ合いとデートで訪れた懐かしい場所だ。

鎌倉は、三方を山に囲まれ、南は海に面する天然の要害の地で、源頼朝が武家政権の本拠地として選んだ理由の一つとなっている。

最初に訪れた円覚寺は、二度の元寇を戦い抜いた鎌倉幕府の8代執権・北条時宗が、元(蒙古)軍の襲来した文永、弘安の役の戦いで亡くなった日本と元軍(モンゴル・高麗など)両軍の兵士の菩提を分け隔てなく弔うために1282(弘安5)年に創建した寺院である。室町幕府によって定められた鎌倉にある臨済宗(禅宗)の5つの最高位の寺院=鎌倉五山の第二位となっている。現在でも毎週土日には、一般の人も参加できる坐禅会が実施されているが、かつては夏目漱石や島崎藤村も参禅したことが知られている。舎利殿は、神奈川県唯一の国宝建造物で、堂内中央に三代将軍・源実朝が中国の南宋に請いもたらされたと伝わる仏舎利(釈迦の歯牙)を安置した厨子がまつられている。

次の東慶寺は、円覚寺を創建した北条時宗の夫人・覚山志道尼(かくざんしどうに)が1285(弘安8)年に開創した寺だ。南北朝時代には後醍醐天皇の皇女・用銅尼が5世住持(寺の長である僧)となり、江戸時代には大坂城の落城の翌年(1616年)に、豊臣秀頼の娘の天秀尼が千姫(徳川家康の孫娘、徳川秀忠の長女で豊臣秀頼の正室)の養女として東慶寺に入り、後に20世住持となる。東慶寺は天秀尼以降、江戸幕府(寺社奉行)直轄の寺として優遇された。井上ひさしの小説『東慶寺花だより』を原案とした、大泉洋が主演で満島ひかりと戸田恵梨香が好演した2015年に公開された『駆込み女と駆出し男』という映画を観たことを懐かしく思い出した。東慶寺は、夫から離縁状をもらわない限り、妻からは別れることができなかった時代に、駆け込めば離縁ができる女人救済の寺として、開山以来、明治時代になるまでの600年近くを縁切寺(駆込寺)として引き継がれてきた歴史がある。

続いて訪れた建長寺は、鎌倉五山の第一位で、1253(建長5)年に鎌倉幕府の5代執権・北条時頼によって、日本初の禅の専門道場として創建された。「梵鐘」は、創建当時の数少ない遺品の一つとして貴重とされ、国宝に指定されている。夏目漱石は1895(明治28)年に「鐘つけば 銀杏(いちよう)ちるなり 建長寺」と詠んで、親友の正岡子規は、この句を参考に「柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺」を作ったとされる。

下: 建長寺「梵鐘<国宝>」

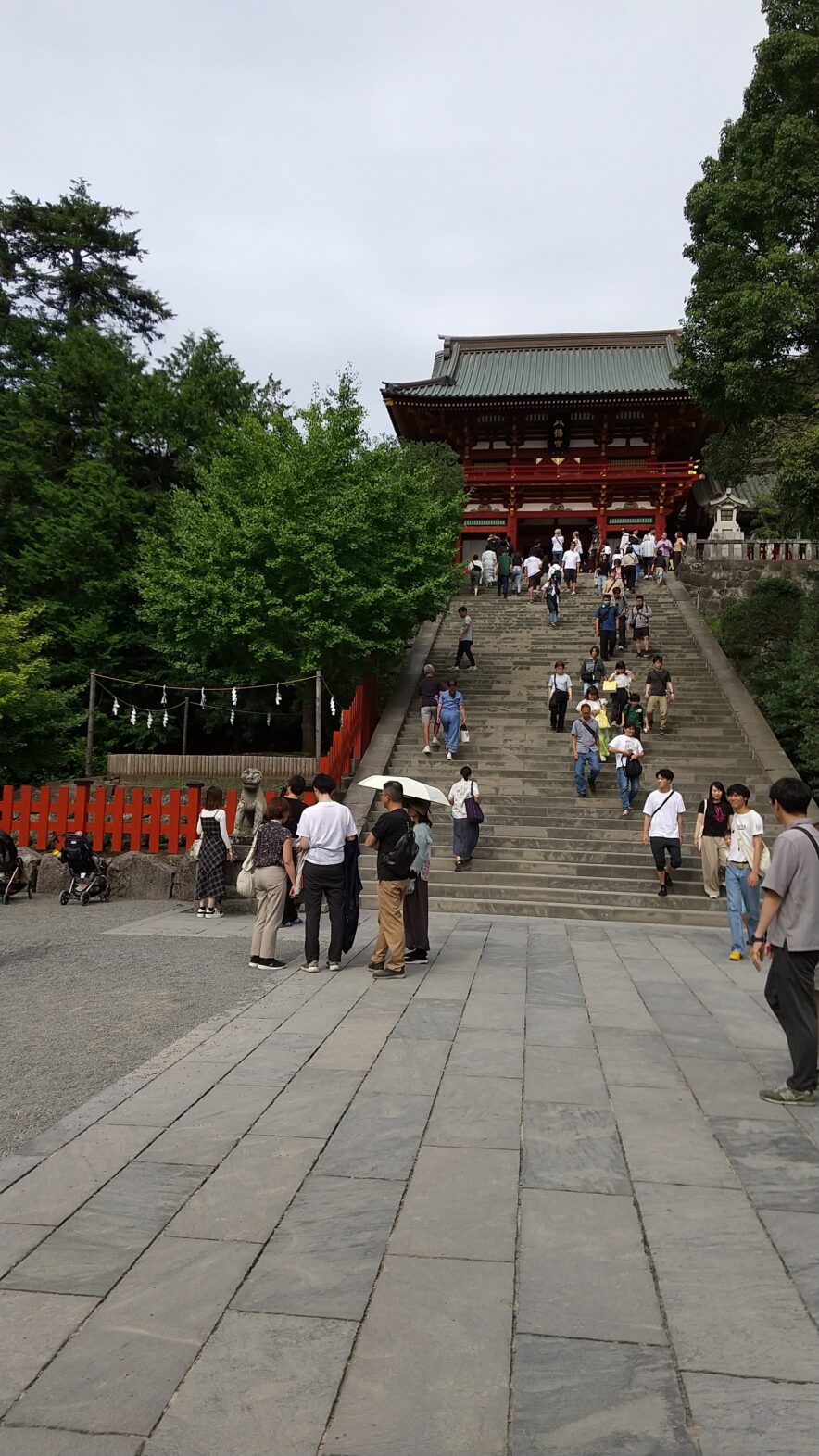

鶴岡八幡宮は、鎌倉八幡宮とも呼ばれ、平安時代の11世紀後半に源氏の守り神として創建された。1081(承保2)年の2月に源義家(八幡太郎義家・鎌倉幕府を開いた源頼朝や室町幕府を開いた足利尊氏などの祖先に当たる)が修復を加えた記録があり、これが鶴岡八幡宮の始まりと言われており、以後、鎌倉武士の守護神となる。1219(建保5)年の1月、二代将軍・源頼家の息子の公暁が鶴岡八幡宮の大階段の脇の大銀杏(いちょう)の木に隠れて待ち伏せ、降りてきた三代将軍・源実朝(二代将軍・源頼家の弟)を殺害したと伝えられている。大銀杏は2010年3月、強風のため根元から折れ、後に7メートル離れた場所に切断された木が移植され、今は若芽が確認されている。

寿福寺は、源頼朝が没した翌年(1200年)に妻の北条政子が建立した鎌倉五山の第三位の寺で、源氏山を背にした裏山の「やぐら(中世の横穴墳墓)」には、北条政子と息子(四男)の三代将軍・源実朝の墓と伝わる五輪塔がある。裏山の墓所は訪れる人が少なく、ひっそりとした、厳かな雰囲気がある。昼間でも薄暗い竹藪などがあり、寺内の墓地には、明治政府の外務大臣・農商務大臣や神奈川県知事を務めた陸奥宗光、俳人・正岡子規の弟子の高浜虚子も眠っている。

源氏山へ登る坂の途中に銭洗弁財天がある。境内奥の洞窟内に湧き出る泉でお金を洗うと倍増すると信じられており、多くの参詣客が訪れる人気スポットとなっている。源氏山を登ること30分、特に最後の100メートルの急な登り坂は66歳となった私には相当きついものとなった。大枚を賽銭として、自分と家族がお金で困らないように、働く人の賃金が増えるように、組織拡大から連合の財政が潤うように、気持ちを込めて銭洗いを行った。

下:銭洗弁財天「奥宮(洞窟内に湧き出る泉でお金を洗うと、お金が倍増すると信じられている)」

最後に訪れた高徳院には、鎌倉大仏の名で親しまれている本尊の阿弥陀如来坐像がある。歴史書の『吾妻鏡』には、1238年から建立が始められ5年後に開眼供養が行われたとの記載があるが、この時の大仏は銅造ではなく木造であったとされている。また、『吾妻鏡』には、1252(建長4)年から10年前後の歳月をかけて造立された記載もあり、現存する鎌倉大仏はこちらであるとみられている。大仏は、元来は大仏殿のなかに安置されていたが、後醍醐天皇の建武の新政が始まる1334(建武元)年と、室町時代の1369年の大風で損壊したとされ、それ以来、露座(ろざ・屋外にすわっていること)の大仏となっていて、数ある鎌倉の仏像の中で、ほぼ造像当初の姿を保っている点も貴重ということで、唯一、国宝の指定を受けている。歌人の与謝野晶子の「かまくらや みほとけなれど 釈迦牟尼(しゃかむに)は 美男におはす 夏木立かな」の歌碑がある。

高徳院からバスに乗って鎌倉駅に到着。暑さ残る秋分の日の鎌倉を後にして帰京の途についた。2022年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』は、鎌倉幕府の2代執権となった北条義時を主人公に、平安末期から鎌倉初期の時代を描いた作品だった。鎌倉殿(初代将軍・源頼朝、二代将軍・源頼家、三代将軍・源実朝)を合議と知略をもって支えた13人の有力御家人に想いを馳せると、連合の芳野会長を支えた会長代行の2人、産別からの13人の副会長、ブロック選出の4人の女性副会長の姿が重なる。夫と二人の息子の将軍三人を亡くした後、尼将軍として鎌倉幕府を支え、見届けた、波乱に満ちた生涯を送った北条政子。寿福寺の彼女の墓と伝わる五輪塔は、秋分の日に静かに佇んでいた。

2023年5月20日から始まった『Free walk』の連載も29回目となり、本日で最終回となります。長らくお読みいただき、拙い俳句や短歌にもお付き合いいただきありがとうございました。4年間の事務局長としても大変お世話になり、重ねて感謝を申し上げます。皆さん、お元気で。(清水 秀行)