[4]「国際労働財団(JILAF)」設立秘話

今回取り上げる「国際労働財団(JILAF)」は、「労働分野の国際貢献」に取り組むために連合が設立した国際協力組織で、連合総研や教育文化協会(ILEC)と同じく、連合の運動を支える「関係団体」と位置づけられている。

目的は、自由で民主的な労働運動の支援を通じて健全な社会・経済の発展に貢献すること。海外の労働組合リーダーの招へい事業からスタートし、現地での労使関係セミナーや人材育成プログラム、草の根支援、学校運営などにも活動の幅を広げてきた。

設立は、連合結成より半年早い1989年5月。30数年にわたる地道な活動は、国際社会の信頼を集め高く評価されている。当時のリーダーは、どんな志を抱いてJILAFの設立に動いたのか。JILAFのプロジェクトアドバイザーも務める生澤千裕日本ILO協議会理事にその背景を聞いた。

生澤 千裕(いくさわ ちひろ)

日本ILO協議会理事、JILAFプロジェクトアドバイザー

1979年同盟(国際局)に入局し、同年5月に東京で開催された「先進国労組指導者会議(G7レイバーサミット)」に対応。1987年民間連合国際局副部長、1989年連合国際局部長。生活福祉局、政治政策局、政治局、企画局等を経て、2005年連合国際局長、2007年総合国際局長(常任中央執行委員)、2011年総合企画局長(常任中央執行委員)。2013年10月に退任し、2017年10月まで連合参与を務める。現在、日本ILO協議会(特定非営利活動法人 ILO活動推進日本協議会)理事、国際労働財団(JILAF)プロジェクトアドバイザー。

アジアの労働運動をアジアの立場で考え支援する

国際労働財団(JILAF)は、民間連合時代の1989年5月に財団法人として設立された。前年(1988年)8月、民間連合の中央執行委員会に提案された「(仮称)『国際労組交流センター』設立構想と設立準備委員会の設置」と題する文書には、「平和で豊かな国際社会の建設に対して、 労働組合は枢要な役割を担っている」という認識にもとづき、「日本が国際社会に貢献していくためには、労組がNGO (非政府組織)の一員として、独自の立場で海外労組との交流・援助活動を推進していく必要がある」と記されている。これを受けて、具体的な組織や財政のあり方が議論され、官民統一の連合結成を待たずにJILAFが設立された。初代理事長に就任したのは宇佐美忠信民間連合副会長。生澤さんは「宇佐美さんの熱意こそが、JILAF設立の最大の原動力だった」と語る。

<JILAF提供>

当時から、欧米の労働組合は、関係団体として設置した国際協力組織であるNGOを通じて、開発途上国の労働組合を支援する開発協力活動を行っていました。活動資金には、自国のODA(政府開発援助)予算などが使われていました。アジア地域においても、アメリカのAFL-CIOが設置したNGO「アジア・アメリカ自由労働協会(AAFLI)」(現在の「ソリダリティ・センター(ACILS)」はその後継組織)、ドイツのDGBが支援するSPD(社会民主党)の関係団体「フリードリヒ・エーベルト財団(FES)」などが、人材育成プログラムなどの支援事業を展開していました。

JILAFの初代理事長を務めた宇佐美さんは、同盟時代から国際活動に熱心に取り組まれていましたが、同盟の会長に就任中の1982年から88年まで、ICFTU-APRO(国際自由労連・アジア太平洋地域組織)の会長も務めていました。

宇佐美さんは、APROの活動を重視し、いつも最大限の準備をして臨んでいました。そして、脆弱な状態にあるアジアの労働運動をどうしたら確立・発展させることができるのか、一生懸命考えていました。同盟の国際局にいた私は、そんな宇佐美さんの姿を間近で見ていたんです。

ご本人から直接聞いたわけではありませんが、宇佐美さんはAPRO会長として、アジア・太平洋地域の労働運動の状況や、欧米のナショナルセンターの関係団体(NGO)による開発協力活動の実態を直接的に見聞きする中で、おそらく「日本のナショナルセンターはもっとアジアの労働運動に対する責任と役割を果たすべきだ」という強い思いを抱いたのだと思います。

欧米とアジアでは、労使関係や労働運動のスタイルが異なる面も多い。欧米の支援プログラムは、アジア地域の労働組合にはなじまないと思われる場面もあったのではないでしょうか。だから、アジアの労働運動を、アジアの立場で考え、支援していきたい、そのために同じアジア地域にある日本の労働組合が、もっとアジアの国際支援に役割を果たすことができるような組織をつくりたいと…。そして、1987年に民間連合が結成され、ICFTUに一括加盟を果たしたタイミングで、JILAFの設立に動いたのだと思います。

アメリカの労働運動への恩返し

JILAFの主な活動としては、①途上国労組の指導者人材育成についての協力、②先進国労組指導者への日本についての理解促進、③途上国労組への資材供与が掲げられたが、メイン事業として設立当初から取り組まれたのが「招へい事業」だった。

主に途上国労組の若手リーダーを日本に招へいし、約10日間の日程で日本の労使関係や労使慣行、労働法制等などを学び、交流を深めるというプログラム。現在までに参加した国・地域は135カ国以上、参加者数(延べ)は4,000名超。その経験は、参加した国・地域における建設的な労使関係の構築や労使紛争の未然防止、社会対話の促進につながっていると高く評価されている。

写真上・左:トルコ・パキスタンチーム修了式にて、参加者から記念品贈呈を受ける生澤さん(2023年)

写真上・右: 長崎を訪れたアジアユース英語圏(インド・スリランカ)チーム(2024年)

写真下:大学との連携で、明海大学経済学部の学生さん達と交流するトルコ・パキスタンチーム(2024年)

その後、JILAFは、「労使関係セミナー」(日本の労働専門家を現地に派遣)やインフォーマル労働者の職業訓練などの現地支援、児童労働撲滅に向けたブリッジスクール運営などの草の根支援、グローバル人材養成研修、調査・広報など、その事業を広げてきたが、今も第1の柱に位置づけられているのは招へい事業だ。

バングラデシュでの職業訓練の様子(写真左:縫製、写真右:溶接) <JILAF提供>

ネパールで運営しているブリッジスクール(非正規学校) <JILAF提供>

なぜ、招へい事業から始めたのか。生澤さんは、最近、これに関する新たな証言に出会ったという。2024年9月に亡くなった髙木剛連合顧問(第5代連合会長)が、生産性新聞に連載していたコラム「徒然なれど 薑桂之性は止まず〈国際労働財団と生産性運動〉」に、JILAFの設立について、こう書かれていたのだ。

「日本の労働組合は、第2次世界大戦後の1945年以降、雨後の筍のごとく短期間で結成されていったが、経験もないまま試行錯誤を繰り返すという状況もあった。こうしたヨチヨチ歩きの日本の戦後労働運動に対し欧米、特にアメリカの労働運動が支援・教育の手を差し伸べてくれ、多くのリーダーが育てられてきた経緯があった。この経緯に思いを致し、日本の労働運動もかつてのアメリカのように発展途上国の労働運動の支援を行うことが、アメリカに対する恩返しにもなるという議論が、国際労働財団結成の端緒であったと先輩から聞かされたことがあった」

〈「日本生産性新聞」2024年8月5日号〉

生澤さんは、これを読んで、JILAF設立のもう1つの背景を理解したと語る。

1949年から日本の労働運動の指導者をアメリカに招へいする人材育成プログラムが実施されていたことを思い出しました。相当古い話なので、詳しい経緯はわからないのですが、在日アメリカ大使館が窓口となり、AFL-CIOと連携してアメリカの労働事情や労使紛争解決機関、労働法などを学ぶ機会を提供してくれていた。3カ月の長期プログラムでしたが、予算はおそらく国務省から出ていたのだと思います。

これは、戦後日本の労働組合リーダーにとって、労働運動とは何かを考える貴重な機会となり、自ら運動を進めていく上で大きな糧になったのではないでしょうか。 私が同盟に入局した1979年時点では、この招へいプログラムはまだ継続していて、同盟だけでなく総評からも参加していたと記憶しています。現在、JILAFが実施している事業内容を見ると、そこには、大先輩たちが体験したアメリカの招へいプログラムが1つの原型としてあったのだと理解できました。

ODAを使った協調融資制度の調査団を派遣

JILAFの活動資金については、どんな議論があったのか。

設立基金には、構成組織からの総計11億6,740万円の拠出金が充てられた。そして、初年度の活動資金は労働省管轄の国際協力関係事業費から委託事業費の形で調達されたという。その後は、諸外国の開発協力活動のようにODA予算を受託することを構想していたが、政府との折衝は非常に難航したと生澤さんは振り返る。

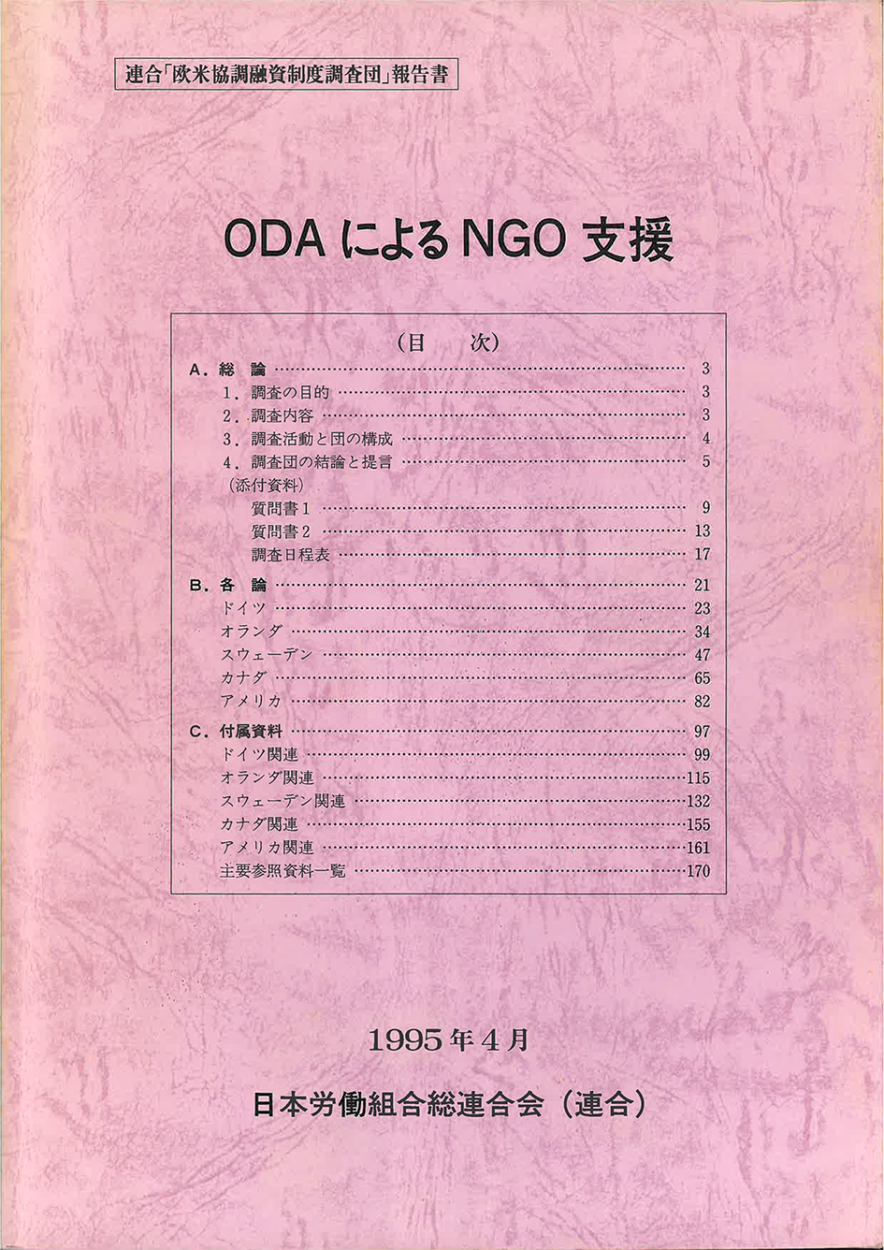

連合は、「開発協力の推進にはNGOの有効性が高いことを評価し、欧米諸国で導入されているODAを使ったCo-financing(協調融資)制度などを参考にして、本格的なNGO支援体制を確立すること」を主張していました。

NGOは、政府とは独立した立場で開発協力を行うことにより、支援を受ける側のニーズにより柔軟に応えることができるという観点から、ODA資金をNGOが利用できる制度の有効性の高さが各国で評価されるようになっていたんです。

連合は、この協調融資の制度化を「政策・制度 要求と提言」に盛り込み、首相や外務省への申し入れを行いましたが、なかなか理解されない。そこで、1994年12月、「連合・欧米協調融資制度調査団」をドイツ、オランダ、スウェーデン、カナダ、アメリカの5カ国に派遣しました。私も、この調査団に参加しましたが、2週間の日程に5カ国を駆けめぐるというハードスケジュール。各国で、ODAを担当する省庁や専門機関、そこでのNGO 担当部署、国際協力を行う NGOや労働組合の開発協力組織、日本大使館の開発協力担当者からヒアリングを行いました。どの組織も、貴重な時間を割いて私たち調査団に熱心な説明をしてくれて、膨大な資料も提供してくれました。

連合調査団は、日本でも早く制度化したいと、1995年4月に報告書『ODAによるNGO支援』を発表。調査した5カ国のNGO 支援制度の特徴や課題を各論として整理した上で、日本におけるNGO支援制度の拡充のための「提言」をまとめた。主な内容は、①開発協力活動において、NGOを主要な活動組織と位置づけること、②NGOを類型化し、それぞれにふさわしい支援方式をとること、③政府からのNGO プロジェクトへの助成率は、 プロジェクト総額の75〜80%程度とすること、④NGOが開発協力活動のために一般から得た寄付や拠出金を免税とすること。

この提言は、マスコミでも取り上げられ、関係者の注目を集めるところとなったが、残念ながら協調融資の制度化には至らなかった。「でも、連合が調査団を派遣して協調融資制度の有効性を明らかにし、日本政府に働きかけたことは無駄ではなかったと思っています」と生澤さん。

その後、連合が求めていた制度とは異なりますが、外務省はNGOとの連携強化や対話促進を重視し、資金援助を強化していきました。1996年には「NGO・外務省定期協議会」がスタート。「草の根無償」というNGOへの支援プログラム(NGOがODA資金を利用して小規模事業を実施)が実施され、2002年には、「日本NGO連携無償資金協力」へと発展。これは日本のNGOが開発途上国・地域で実施する経済・社会開発事業に政府資金を提供する制度で、その実施件数・支援額ともに年々拡大しています。また、難民発生時や自然災害発生時の緊急人道支援を効果的にかつ迅速に行うための、NGO、経済界、政府の3者連携の枠組みである、JPF(ジャパン・プラットフォーム)も設立されています。

JILAFは、今でも活動資金の調達には苦労していると思いますが、アジア地域では、JTUC(連合の英語略称)よりJILAFのほうが知名度が高いという話も聞いています。アジアの労働運動をアジアの立場で考え支援するという設立時の志を大切にして、地道に活動を重ねてきたことへの評価だと思います。そして、このJILAFの活動を支えてきたのは、連合の組合員をはじめ、日本で働く人たち。これからもJILAFの活動に関心を持ち、物心両面で支えていってほしいと思います。

JILAFの「寄附サイト」はこちらから ▶ https://jilaf-donation.com

JILAFの活動を支え、持続可能な社会の実現に貢献するため、ぜひご協力ください。

(執筆:落合けい)

【関連記事】

[1]連合結成とICFTU加盟問題〈前編〉 | RENGO ONLINE

[1]連合結成とICFTU加盟問題〈後編〉 | RENGO ONLINE

[2]国際労働運動のプレイヤー〜その成り立ちと理念[前編] | RENGO ONLINE

[2]国際労働運動のプレイヤー〜その成り立ちと理念[後編] | RENGO ONLINE

[3]世界を変えた国際連帯行動①ポーランド自主管理労組「連帯」への支援 | RENGO ONLINE

[3]世界を変えた国際連帯行動②南アフリカのアパルトヘイトを撲滅する取り組み | RENGO ONLINE

[3]世界を変えた国際連帯行動③ミャンマー(ビルマ)の民主化支援(前編) | RENGO ONLINE

[3]世界を変えた国際連帯行動③ミャンマー(ビルマ)の民主化支援(後編) | RENGO ONLINE