169PV

169PV いいね|174

いいね|174

誰もが自分らしく、安心して暮らせる公正・公平な社会をつくるために、社会的な弱者の立場にいる人の声を聞き、さまざまな角度から解決の糸口を探り、具体的な解決策を立案し、実行に移すまでを行う団体です。支援を必要とする人と応援したい・支援したい人を繋ぐ懸け橋となり、地域を、被災地を、日本を、より元気にすることを目指します。

全国の小中学校などに向けた新聞『子ども応援便り』編集室が、2011年東日本大震災直後に被災地の子どもたちを励まそうと、著名人から集めた「メッセージ号外」を発行したことをきっかけに有志で設立。主に学校へ向けた冊子や映像制作などに携わり、活動は東日本大震災の被災地から全国へと広がる。これまで、学校現場とのネットワークを生かし、子ども、教職員支援として次のような事業に取り組んできた。

【防災教育関連事業】

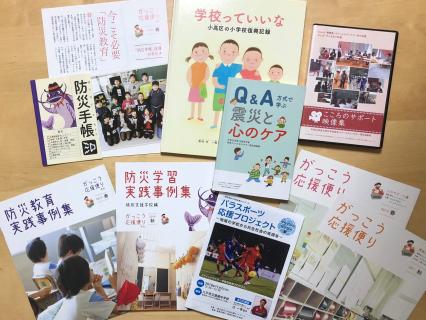

●冊子「防災手帳」 『「防災手帳」指導の手引き』 (2015年度)

文部科学省協力の下、全国約21,000千校の小学校に向けて、書き込み式の防災教育教材を発行。全国の国公私立小学校の4,5,6 学年を対象に360 万部無償配布。子どもたちが、身の回りで起こりやすい災害や、いざという時とるべき行動を考えながら書き込むことで、災害発生時、自ら危険を予測し、回避する力を身に付けるための学びを支援するもの。

●冊子「防災教育実践事例集」(2016年度)

全国の小・中・特別支援学校 約34,000校に無料配布。「防災手帳」の配布後、「他校の防災教育の取り組みを知りたい」と、防災教育に取り組む上でのヒントを望む声が寄せられた。こうした声に応えするべく、実践の場での情報を集め、現地を取材し、専門家とともにまとめた。

●冊子「防災教育実践事例集―特別支援学校編」(2018年度)

日本教職員組合、教職員共済、キリン、JR東日本、自治労などの協賛を得て実施。全国約1,250校の特別支援学校へ無料配布。「特別支援学校では防災学習の事例がなく、現場は手探りの状況。他校の取り組みを参考にしたい」などの声にこたえるかたちで発行した。

【心のケア関連事業】

●冊子「がっこう応援便り 復興支援号」の製作・配布(2011年度)

東日本大震災で被災した公立小中学校 約450校に無料配布。震災後、子どもたちが抱える様々な悩みやストレスに対処するため、学校で実践できるストレスマネジメント法の紹介や今すぐ役立つ情報を掲載した。

●DVD「こころのサポート映像集」の製作・配布(2012年度)

文部科学省緊急スクールカウンセラー等派遣事業として実施。岩手・宮城・福島県内の小・中・高・特別支援学校 約2,300校に無料配布。専門性の高い臨床心理士が行う模範的な指導を映像教材として活用し、教職員や保護者に新たな負荷をかけず、子どもたちへの理想的なケアと自らの心のケアを行うことを可能とするDVDを製作した。

●冊子「がっこう応援便り こころのサポート編」の製作・配布(2012年度)

全国の小中学校 約32,000校に無料配布。「被災地ではないが、心のケアが必要な児童が多いのでぜひ欲しい」「もっといろんな事例や実践例が欲しい」などの声を受け、全国の教育現場で日常的に取り組める「ストレスマネジメント」の技法をまとめた。

●冊子「Q&A方式で学ぶ震災と心のケア」の製作・配布(2013年度)

文部科学省緊急スクールカウンセラー等派遣事業として実施。岩手・宮城・福島県内の幼・小・中・高・特別支援学校 約3,000校に無料配布。「こころのサポート映像集」を授業などに取り入れた学校からの「こんな時どうすればいいの?」という悩みや疑問にピンポイントでお答えする「Q&A」方式の冊子を制作した。

【その他】

●東日本大震災記録映像素材集制作(2011年度)

東日本大震災発災直後、学校支援のために現地入り。「被災後の街の様子や教育現場の様子を後世に残すためにも記録したい」との思いから映像に収録。教育支援活動や防災教育などに活用するための映像素材として編集し、教育関係団体を構成する23団体へ配布。

●絵本「学校っていいな 小高区の小学校復興記録」(2014年度)

南相馬市教育委員会、小高小学校、金房小学校、鳩原小学校、福浦小学校などの協力のもと、福島県内の小中学校および公共図書館740カ所に寄贈。学校再開の経緯やその過程で生まれたエピソードを絵本というスタイルで記録。震災や原発事故を風化させず、時代や地域を超えて、将来の子どもたちの健やかな育ちと学びに生かせれば、との考えから製作した。

●「パラスポーツ応援プロジェクト~地域の学校から共生社会の実現を~」の実施(2019年度)

2020年のパラリンピックと”beyond2020”を見据え、パラスポーツの振興と障害のある方々との共生をめざしたプロジェクトを立ち上げた。学校にパラアスリートを講師として派遣し、子どもたちがパラスポーツと触れ合う機会を提供。パラスポーツの知名度を向上させ、パラリンピックだけでなく、日常的なパラスポーツの競技人口や観戦者数の増加へと繋げることをめざす。