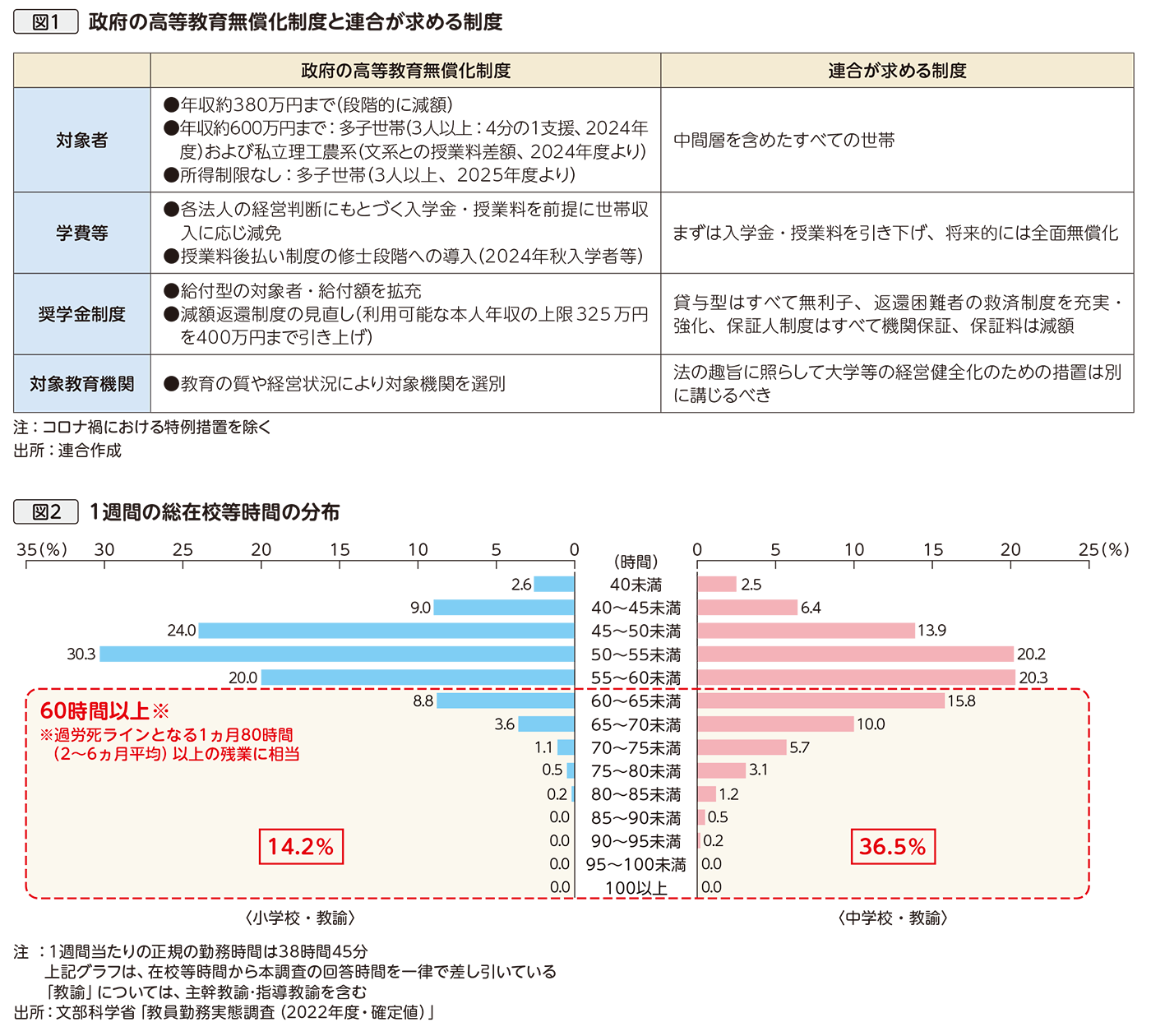

政府は「人への投資」の一環として、教育費の負担軽減を推進している。連合は、その方向性に賛同しつつ、教育機会の格差を通して親から子へと引き継がれる「貧困の連鎖」を断ち切るため、就学前教育から高等教育まで、すべての教育にかかる費用の無償化を行い、社会全体で子どもたちの学びを支えることを求めている(図1)。とりわけ、初等・中等教育における学習指導上必要な教材などの無償化、GIGAスクール構想における国費による端末の保守・更新の着実な実施とあわせて、高校への端末整備についても国において予算化すべきである。

また、人材育成を担っている学校現場において、教職員の労働環境は非常に厳しい状況にある。教員は、「超勤4項目」以外の時間外の日常業務や生徒指導、部活動などは「自発的行為」として勤務時間と認められず、長時間労働の大きな要因となっている。

そのため、改正「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(以下、給特法)」第7 条にもとづき、自主的・自発的行為なども含めた「在校等時間」等の「教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針」が導入された。しかし、文部科学省による「教員勤務実態調査(2022年度・確定値)」(2024年4月に公表)では、今なお「小学校・教諭」の14.2%、「中学校・教諭」の36.5%が過労死ラインに相当する1週間の総在校等時間60時間以上の実態にある(図2)。

教員が子どもと向き合う時間を確保し、きめ細かな教育を行うため、連合は、教職員の定数改善などによる配置増、業務の見直しや週の持ちコマ数減による業務削減、教員の長時間労働の是正に向けた労働基準法第37 条の適用など、給特法の抜本的な見直しを求めていく。