公的年金は高齢期の生活保障の大きな柱である。労働者にとって、退職後も安心して生活を続けていくうえで、厚生年金保険や健康保険といった社会保険の役割は極めて大きい。

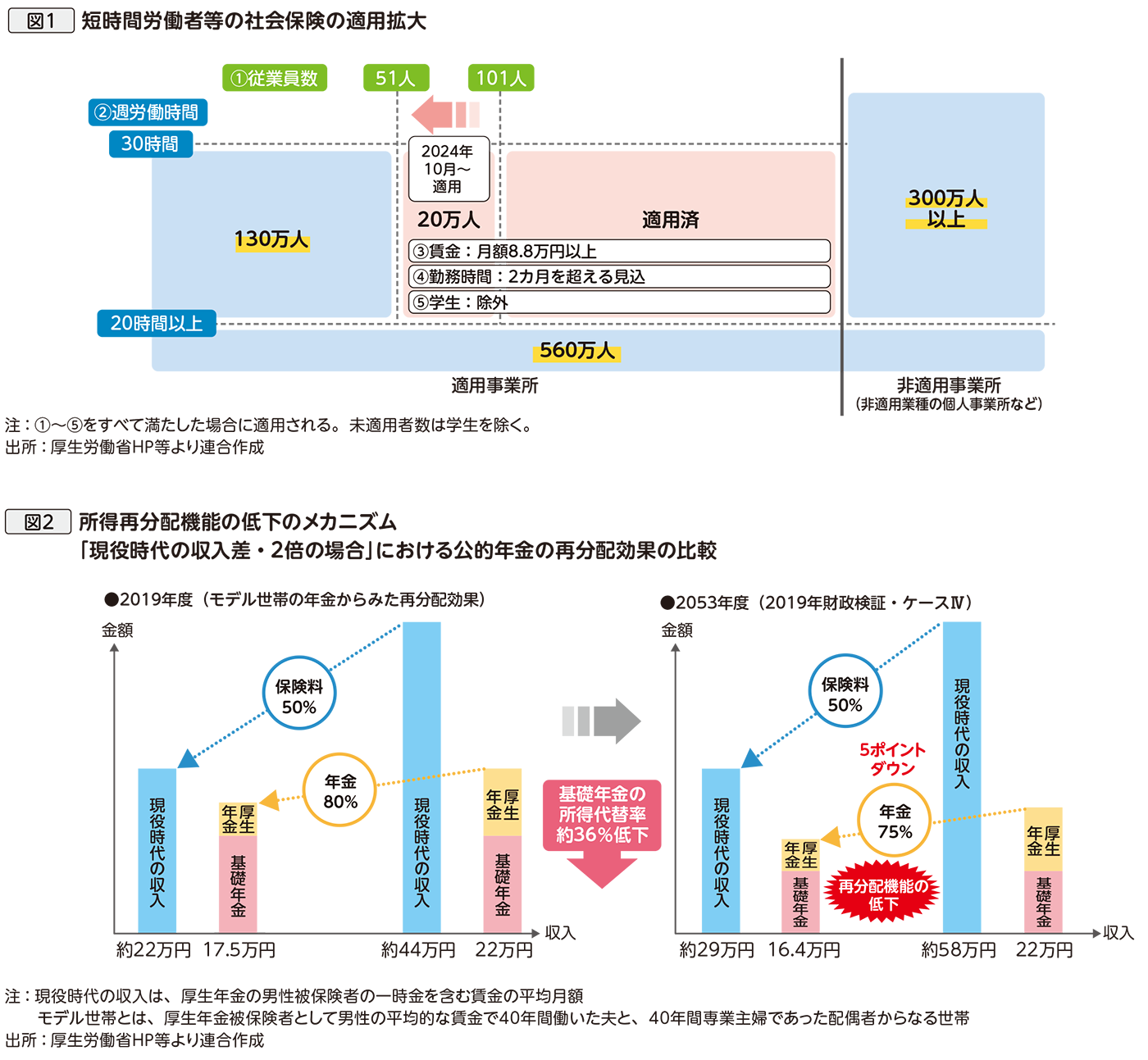

週20~30時間で働く短時間労働者の社会保険の適用拡大が段階的に進められている。2024年10月からは51人以上の企業が適用対象となるが、依然として適用対象外の労働者は900万人以上にのぼる(図1)。

雇用形態や勤務先の事業所の規模などの違いにより社会保険が適用されない現行制度は不合理である。フリーランスや請負契約などいわゆる「曖昧な雇用」で働く人や複数事業所で働く人が増加しており、企業規模要件の早期撤廃、個人事業所にかかる非適用業種の見直しなどにより、すべての労働者に社会保険を適用すべきである。

基礎年金の給付水準について、2019年の財政検証(ケースⅣ)では、マクロ経済スライドにより、2053年度には2019年度と比較して約36%低下するとの試算結果が示された(図2)。基礎年金の給付水準が下がれば、公的年金制度が持つ所得再分配機能や防貧機能を低下させる。これから年金を受給する将来世代、特に第1号被保険者期間が長い人や低賃金の厚生年金保険加入者ほど影響が大きい。

不安定な就労形態で働く就職氷河期世代が高齢期を迎える時期は目前に迫っている。誰一人取り残されることのない、すべての世代が安心してくらし続けられる社会の実現に向けて、保険料拠出期間の延長や国庫負担割合の引き上げなど、財政基盤の強化による基礎年金の給付水準の底上げが急務である。