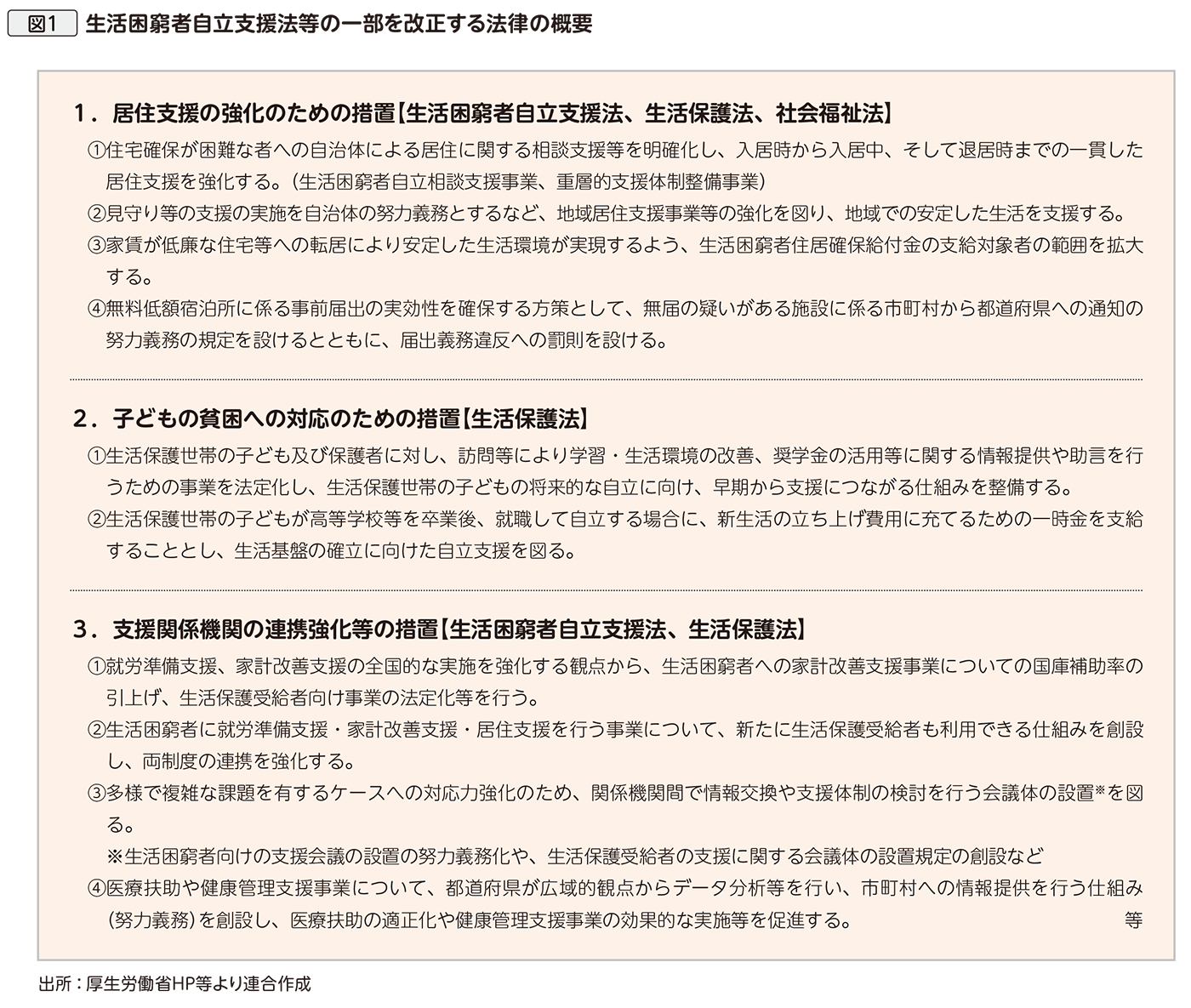

居住支援の強化や子どもの貧困への対応、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携などを柱とする、「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」が第213回通常国会で成立した(図1)。今後、改正法の実効性を担保する施策、現場を担う支援員の処遇改善や人員体制の整備、そのための十分な予算の確保などをはからなければならない。

生活困窮者自立支援事業の委託先では、支援員全員が有期雇用という事例や、主任相談支援員で勤続年数5年、フルタイム勤務でも賃金が月額17万6,000円、年額211万2,000円といった事例もある。こうした低賃金では、必要な人材確保もままならない。生活困窮者自立支援制度の機能強化に向けては、支援員の処遇を改善し、人材の確保と定着をはかることが欠かせず、その裏付けとなる財源の確保も不可欠である。

まずは全国の支援員の賃金水準、雇用形態などの実態を把握したうえで、生活保護のケースワーカーなど同種業務の処遇と比較し、適正な水準か検討する必要がある。

また、ひとり親世帯やヤングケアラーなど、多様で複合的な課題を抱える世帯や人を支援するため、生活困窮者自立支援制度と重層的支援体制整備事業との連携強化が求められる。

今般の法改正で、生活困窮の相談窓口などにおける住まいに関する相談支援が明確化されたが、入居時から入居中、退去まで切れ目のない支援体制を構築するためには、公営住宅やセーフティネット住宅・空き家の活用を進めるとともに、緩やかな見守りを行う居住支援法人などとの連携を強化することが必要である。

さらに、住まいは生活、就労の基盤であることから、誰もが住居を確保し、安心してくらせるよう、国による住居費の支援など、恒常的な居住保障の仕組みを検討すべきである。