中小企業は日本の総企業数の99.7%を占め、雇用の約7割を支える日本経済の屋台骨であり、地域経済の発展に重要な役割を果たしている。中小企業の経営基盤を強化し生産性を向上させるには、取引における労務費等の価格転嫁力の向上や、サプライチェーン全体での取引の適正化と強じん化・高度化の推進が重要となる。

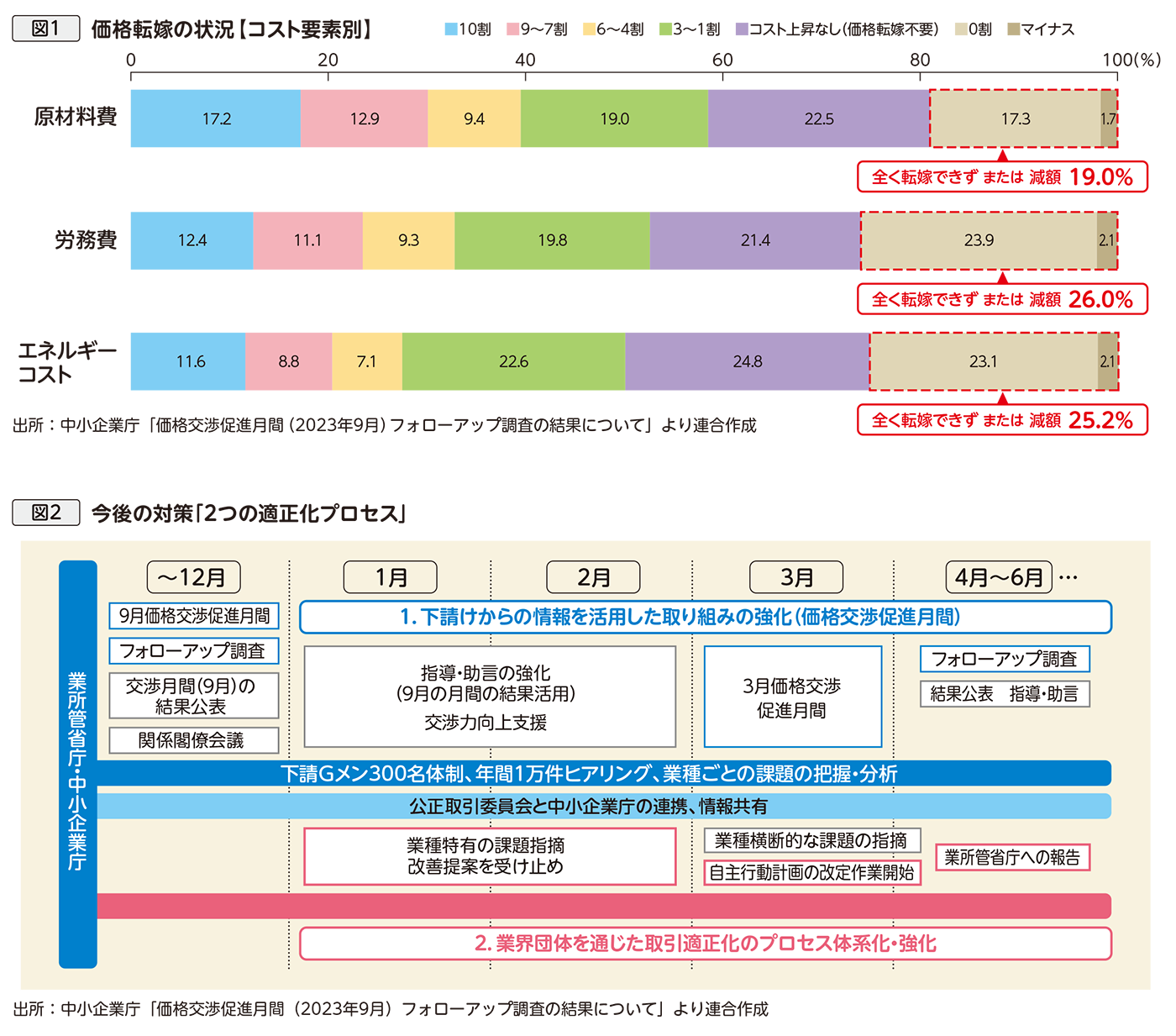

中小・小規模事業者は製品へ価格転嫁しづらいことから労働生産性の向上につながりにくく、そのことが大企業と中小企業の賃金格差を拡大する要因となっている。2023年9月「価格交渉促進月間」において、受注側事業者に「価格転嫁の状況【コスト要素別】」を尋ねたところ、原材料費・労務費・エネルギーコストについて2割前後が「全く転嫁できず」または「減額」と回答している(図1)。

付加価値向上分や原材料費の上昇分を製品等に価格転嫁できなければ、労働生産性の向上につながらず、中小企業で働く者や有期・短時間など様々な雇用形態で働く者の処遇改善にはつながらない。国に対しては、取引の適正化の一層の推進をはかるべく、関係法令の強化とその遵守の徹底や「しわ寄せ」防止総合対策の着実な実践、監督行政機関の体制・権限の強化、中小企業などへの各種支援策の周知と利用拡大により、実効性を担保することが求められる。

2023年11月、政府により「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が公表された。連合は、取引の適正化・価格転嫁状況に関して、価格交渉促進月間(9月・3月)のフォローアップ調査結果などを関係省庁から報告を受けるとともに、独占禁止法や下請法など、法の在り方や論点整理が行われ、価格転嫁が適正に進むよう働きかける。そのうえで、労務費を含む適正な価格転嫁に向けた取り組みが、あらゆる業種や各地域へと十分に浸透するよう、構成組織・地方連合会とともに積極的に推進する(図2)。