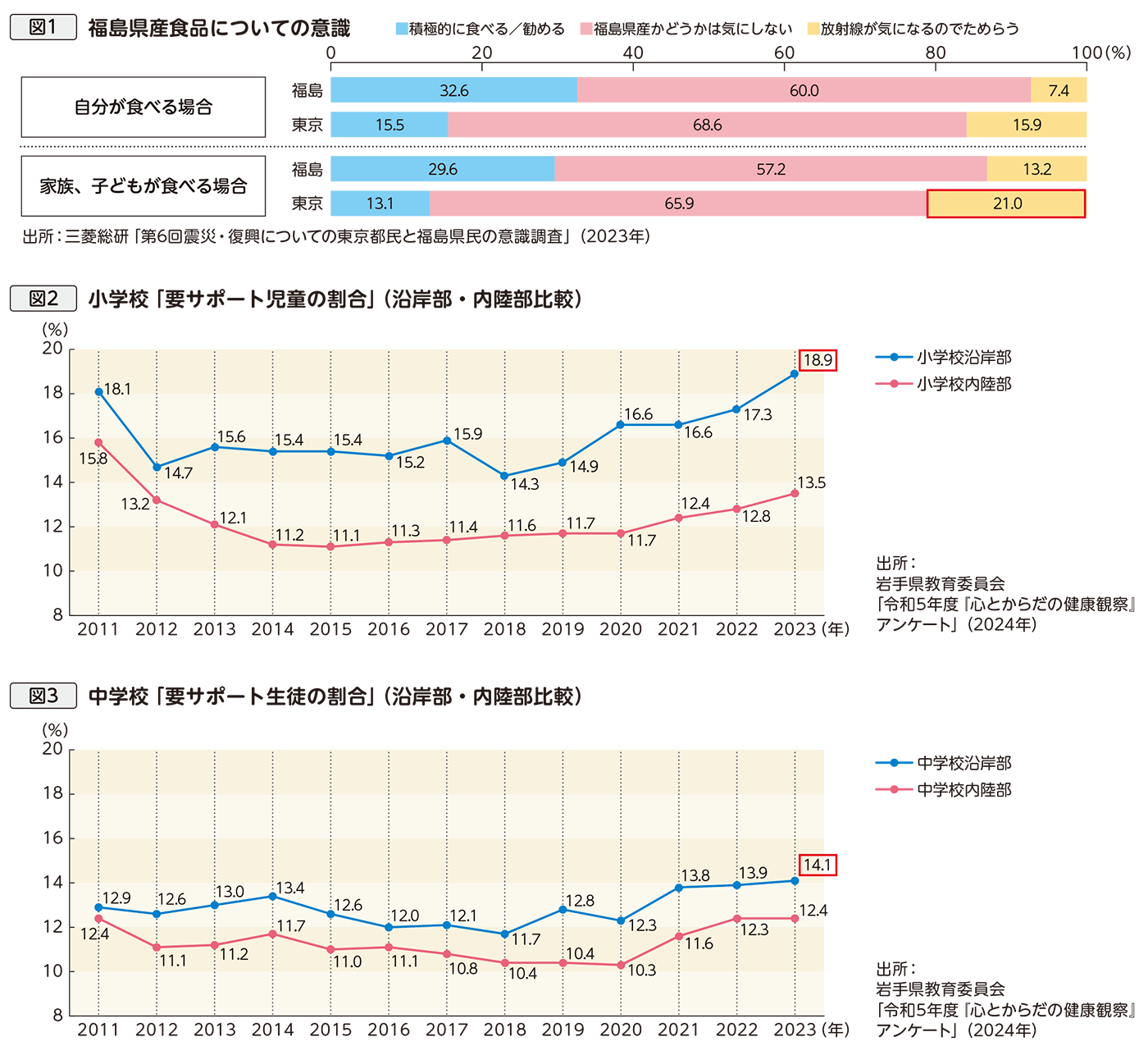

東日本大震災から13年が経過したが、食品の風評被害は、被災地産を中心に根強く残る。三菱総研の調査では、「福島県産食品を、他県産と品質・値段に変わりがなければ食べるか」との質問に、家族・子どもが食べる場合は「放射線が気になるのでためらう」とした東京都民は21.0%に及ぶ(図1)。

加えて、ALPS処理水の海洋放出に伴い、中国とロシアが全都道府県の水産物の輸入を停止するなど、諸外国が輸入規制を強化する動きも見られる。

こうした風評が続く背景には、放射能検査で基準を超えた食品は出荷されないことや、処理水はWHOの飲料水基準を満たすまで処理されるといった事実がよく知られていないことがある。政府は、食品の安全証明や販路拡大の支援を徹底するとともに、食品の安全性や処理水に関する科学的で正確な情報の発信力を強化する必要がある。

また、震災から13年が経った今も、避難者数は2.9万人にのぼり(2024年3月現在、復興庁調べ)、精神的負担を抱える人の心のケアも必要である。

岩手県教育委員会が震災以降、小中高生を対象に行っている調査では、震災の影響や生活の問題でストレスを抱えてサポートが必要な児童・生徒は、津波被害の大きかった沿岸部の小学校で18.9%、中学校で14.1%と、内陸部よりも高く、増加傾向にある(図2、3)。連合が毎年行っている被災地ヒアリングでは、「震災後に生まれた子どもでも、避難生活や親の影響でストレスを抱くことがある」との声もあがる。

政府と自治体は、被災によるストレスや特別な配慮を要する子どもの心のケアに万全を期すため、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーを常勤配置するとともに、全学校で養護教諭を配置・増員するなどの対策を行う必要がある。