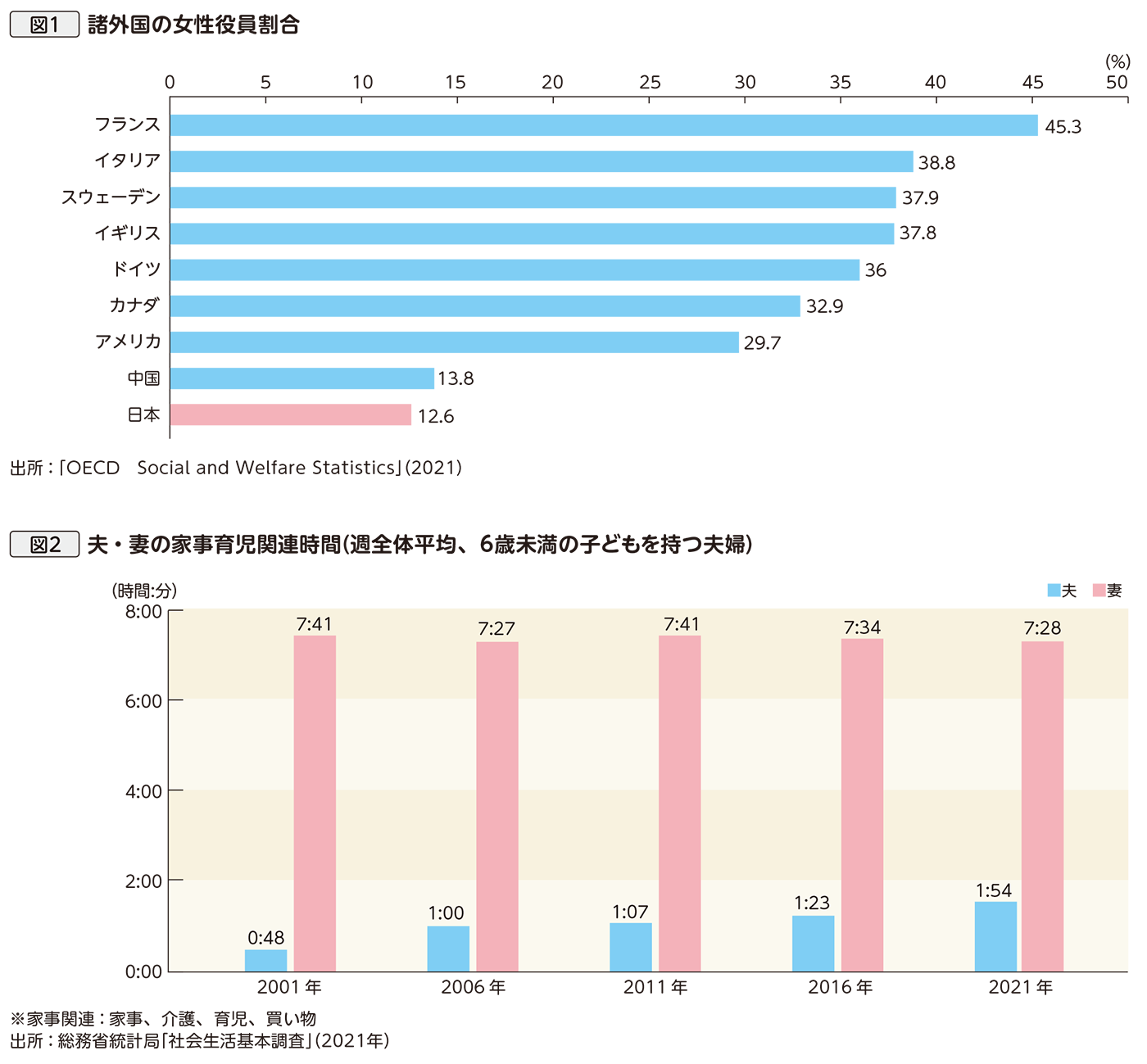

政府は「第5次男女共同参画基本計画」において、「2020年代の可能な限り早期に指導的地位に占める女性の割合が30%程度となるよう目指して取組を進める」と目標を掲げているが、目標達成には程遠い状況にある。政治、経済分野における男女格差が特に大きく、一例を挙げれば、G20の主な国では30%以上となっている女性役員割合は、日本では僅か12.6%であり、大幅な遅れを取っている(図1)。

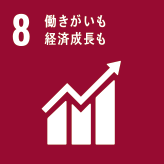

職場において指導的地位にある女性を増やすにあたり、外部からの登用に頼るのではなく、企業内部で人材育成が行える環境を構築し、内部登用を進めるべきである。女性の活躍を阻んでいる要因に、長時間労働を前提とした働き方や「夫は仕事、妻は家庭」といった固定的性別役割分担意識を背景にした女性のケア負担などがある。夫婦の家事・育児などの負担は圧倒的に妻に偏っており、夫の家事関連時間はゆるやかに上昇傾向にはあるが十分とは全くいえない実態にある(図2)。女性のケア負担は女性が職場で働くことのできる時間の短さの一因になっており、育児・介護を理由とした離職や非正規労働の選択につながっている。女性がキャリア構築できるように共働き・共育てのさらなる推進が必要である。

来年は1995年に北京宣言で掲げられたすべての女性の平等を実現するための目標の進捗について、「北京+30」において評価される重要な年である。世界の潮流が2030年までの完全なジェンダー平等の実現であることを踏まえ、女性の参画拡大を喫緊の課題とし、さらに踏み込んだポジティブ・アクションの実行とともに、長時間労働を前提とした働き方の見直しや、固定的性別役割分担意識の払拭をはじめとした意識改革を通じて、早期に目標を達成することが必要である。