2026春季生活闘争の情勢と課題

脱グローバル化の下での賃金と物価

連合が「未来づくり春闘」を掲げてから4年。「人への投資」を起点に賃金・経済・物価を安定した軌道に乗せることをめざして、積極的な賃上げ要求を行い、直近の2024、2025春季生活闘争では2年連続で5%を超える賃上げを実現した。しかし、食料品をはじめとする物価高の中で生活が向上したという実感は乏しく、実質賃金の上昇には至っていない。また、中小組合の賃上げ率は全体を下回り、賃上げの恩恵がすべての人に行き渡っているとはいえない。トランプ関税の影響など世界経済の不安定化も深まっている。

まもなくスタートする2026春季生活闘争。“賃上げノルム”を確実なものとし、実質賃金の上昇へとつなげていくには、何が必要なのか。連合「未来づくり春闘評価委員会」の副委員長を務めた渡辺努東京大学名誉教授は、「脱グローバル化の下で世界的に物価や賃金が上昇する流れが起きている。この歴史の必然ともいえる背景を理解した上で、賃金と物価の健全な循環への移行を進めるべきだ。重要なのは、賃上げへの期待形成だ」と説き、「将来的に賃金が上がっていくという見通しが持てる要求基準づくり」を提言する。

[「連合2026春季生活闘争中央討論集会」(2025.10.31)の基調講演より構成]

渡邊 努 (わたなべ つとむ)

株式会社ナウキャスト創業者・取締役、東京大学名誉教授

東京大学経済学部卒業。日本銀行勤務、一橋大学教授、東京大学大学院経済学研究科教授を経て、現在、東京大学名誉教授。株式会社ナウキャスト創業者・取締役・技術顧問。キヤノングローバル戦略研究所研究主幹。ハーバード大学Ph.D.専門はマクロ経済学(特に物価と金融政策)。 https://sites.google.com/site/twatanabelab/

著書に『世界インフレの謎』(講談社)、『物価とは何か』(講談社)、『物価を考える』(日本経済新聞出版)、『入門オルタナティブデータ』(日本評論社)などがある。

賃金と物価の健全な循環への移行

日本のモノ・サービスの価格と賃金の推移を見ると、1970年代から1990年代前半までは、どちらも右肩上がりで上がっていた。ところが、1990年度半ば以降、価格も賃金も据え置かれるという「慢性デフレ」が起きた。企業は価格を据え置く、生計費が上がらないので労働者は賃上げを要求しない、人件費が上がらないので企業は価格に転嫁する必要がない。そんなサイクルが30年近くも続いた。

変化が生じたのは、2022年の春だ。物価が上昇し、生計費が上がったことで、労働者は賃上げを要求し、企業は人件費の増加分を価格に転嫁、こうして価格も賃金も上がっていくサイクルが回り始めた。2022年までの過去20年の賃上げ率は2%程度で推移してきたが、2023春季生活闘争では賃上げ率が3%台に上昇し、直近2年は定昇込みで5%超。賃金も物価も上がらない慢性デフレから脱却し、賃金と物価が緩やかに上昇する健全な循環への移行という大きな変化が起きていると見ていいだろう。

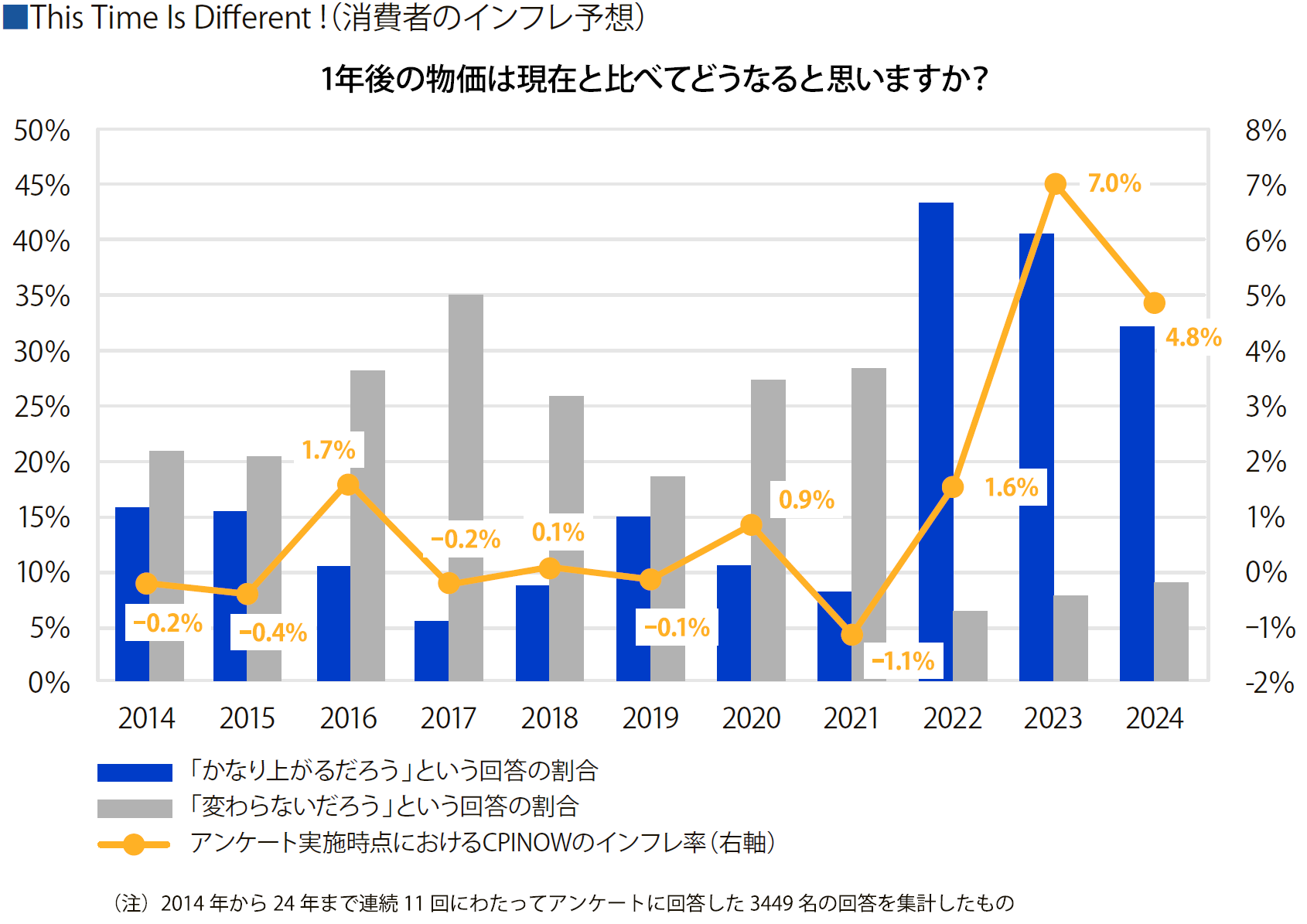

消費者が「今後、物価は上がる」と予想し始めた

なぜ、この変化が起きたのか。

1つは、消費者のインフレ予想の変化だ。慢性デフレの時代、消費者は物価が上がるものとは考えず、価格が上がると他にもっと安いものを探し求めた。2023年1月時点のインフレ率は4%という高い水準にあったが、多くのエコノミストは、物価上昇は一過性で、いずれデフレ状態に戻ると予測した。しかし、その後もインフレ率は高い水準で推移し、現在も3%を超えている。インフレが続く中で、消費者に値上げに対する耐性が生まれ、「今後、物価は上がる」と考える消費者が増えた。企業は、消費者のそうした変化を見て、増加したコストの価格転嫁に踏み切り、物価上昇が続くというサイクルが始まった。

もう1つは、2023年から3年連続で高い水準の賃上げが実現したことだ。10年ほど前、アベノミクスの中で賃上げを起点としたデフレ脱却が掲げられ、政府が労使に賃上げを要請した。これは「官製春闘」とも言われ注目を集めたが、それでも結果は3%台には届かなかった。だから、2023春季生活闘争で3%の賃上げが実現した時、多くのエコノミストは、翌年には元の2%程度に戻るだろうと予測した。ところが、これも予想に反して、2024年、2025年と2年連続で5%を超える賃上げが実現した。これは、何より労働組合の尽力によるものであるが、その交渉を後押ししたのは、物価上昇分を取り戻すという要求の徹底と人手不足であったといえる。

日本の人口減少は2000年代から指摘されていたことであり、10年前のアベノミクスでも人手不足対策の必要性は認識されていた。ただ、当時は女性とシニアという豊富な労働力のストックが存在した。女性活躍推進や高齢者雇用促進などの政策で、その労働参加が促され、人手不足を緩和することができた。しかし、今や、女性とシニアのストックは枯渇し、労働力人口の減少が人手不足に直結している。これを解消するには、賃金を上げるしか選択肢がなくなりつつある、という認識が労使で共有されつつある。

つまり、物価と賃金の健全な循環への移行を後押ししたのは、消費者のインフレ予想と人手不足を背景とする持続的な賃上げであるといえるのだが、さらに大きな視点から、今何が起きているのかを見ておきたい。

脱グローバル化の下での慢性デフレからの脱却

歴史の必然として脱グローバル化

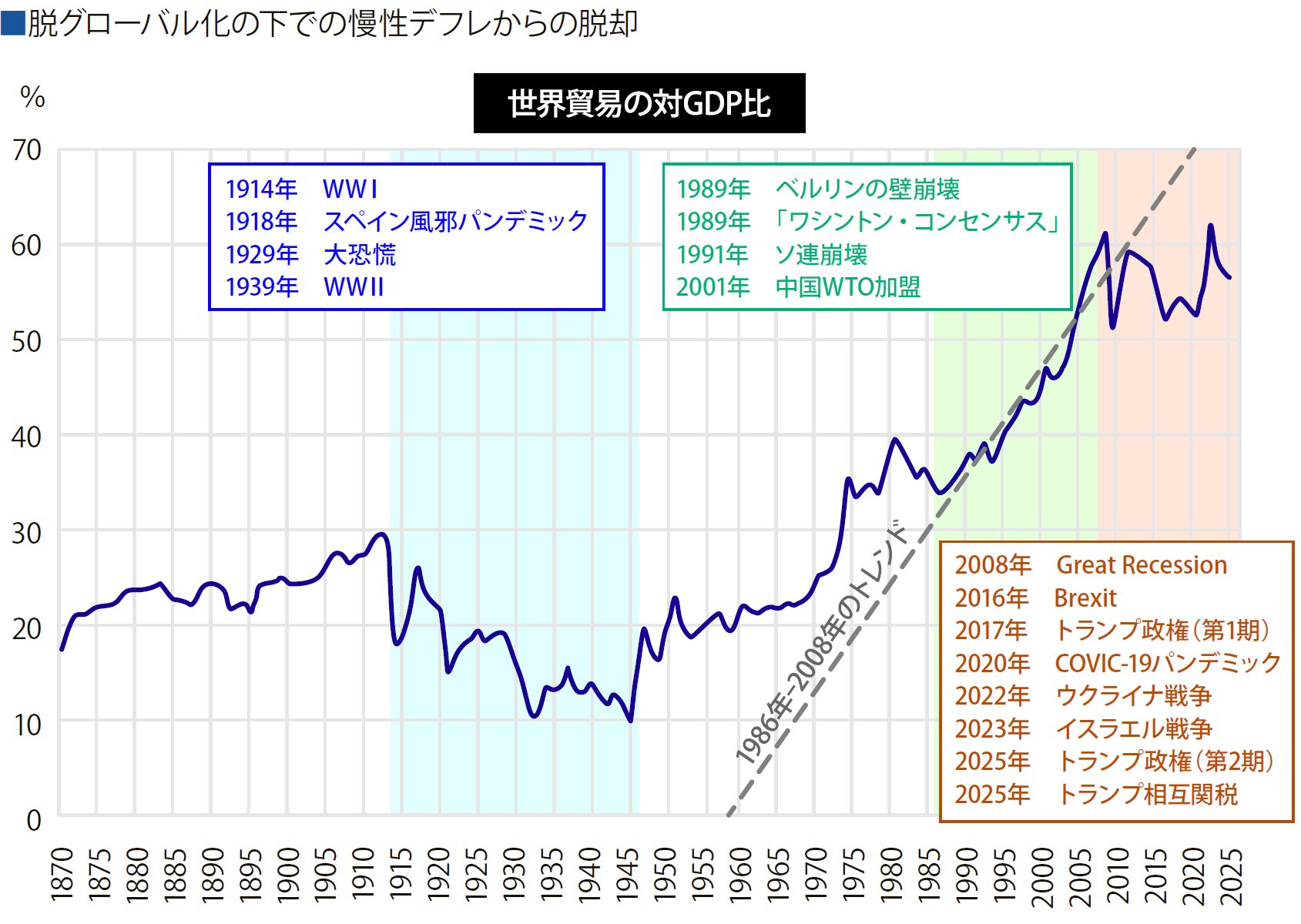

それは「脱グローバル化」と言われる現象だ。

1980年代の終わりから、グローバル化といわれる現象が進展した。東西冷戦が終わり、世界の貿易量が急激に増え、企業は良質で安価な労働力を求めて国外に生産拠点を展開した。安い賃金のおかげで製造コストが下がり、これが物価の押し下げ要因となって、各国のインフレ率が低く抑えられたのだが、日本では賃金も下がり過ぎて慢性デフレへと陥った。そういう意味で、慢性デフレとグローバル化は、ある種の因果関係があったといえる。

グローバル化は永遠に続くかと思われたが、2008年にリーマン・ショックが起きると、世界の貿易量の伸びは鈍化し始める。2016年にはブレグジット(イギリスのEU離脱)が起き、アメリカではトランプ政権が誕生。地政学的な緊張が高まり、世界の政治経済は不安定化していった。そこに追い討ちをかけたのが、2020年の新型コロナのパンデミックだ。世界に張り巡らされていたサプライチェーンが寸断され、賃金や物価の上昇を招いた。欧米各国で激しいインフレや賃金上昇が起き、その流れが日本にも飛び火してきたタイミングが2022年の春だったと考えている。そこから、慢性デフレにあった日本でも、物価が上がり、賃金も上がるという新たな動きが始まった。

過去3年間の賃上げの理由を探っていくと、この脱グローバル化に行き着く。歴史をさかのぼると、2度の世界大戦や大恐慌、スペイン風邪の大流行に見舞われた1900年代前半と同様に、今回の脱グローバル化は「経済停滞と政治の混乱とパンデミック」が三点セットで揃っている。一過性のものではなく、歴史の必然として起きていると考えるべきであり、それゆえ物価と賃金の上昇傾向は、今後10年単位で続くと見ていいだろう。

2026春季生活闘争に向けて 賃上げ要求基準に関する4つの提言

インフレ状態は当面続く

では、足元の2026春季生活闘争にどう臨むのか。

現下のインフレの主役は、米などの食料品だ。その価格上昇はいつまで続くのかは労使交渉の1つの論点になると思うが、私は価格上昇が落ち着くという見通しは持てない。様々な物価に関するデータを分析すると、インフレ率はスローダウンしてきているが、そのペースは緩やかであり、どこかで反転して上がり始める可能性が高い。なぜなら、インフレ率が低下しているのは、需要が弱いからではなく、企業の価格設定戦略が抑制的になっているからだ。コストがさらに上昇すれば、その戦略を反転させることは十分ありえる。インフレ状態は続くことを前提に労使交渉に臨んでほしい。

賃上げ要求基準に関する4つの提言

インフレ状態が続くとすれば、賃金も持続的に上がっていくという見通しが持てるようにしなければならない。そういう観点から、連合「未来づくり春闘」評価委員会での議論を経てまとめたのが、「賃上げ要求基準に関する4つの提言」だ。

提言① 過去のインフレ実績ではなく将来のインフレ見通しを要求基準に反映

今までは、過去の物価上昇率である過年度消費者物価指数(CPI)を踏まえて翌年の賃上げ要求を決めてきたのだろうが、将来の賃金は将来の物価で決めるべきだと考えた。つまり、2026春季生活闘争では、2025年のCPIではなく、2026年の物価上昇見通しにもとづいて要求を組み立てる。その指標には、日銀の物価上昇目標(インフレ・ターゲティング)がある。この日銀の目標値 2%を要求づくりの出発点にしてはどうかというのが、この提案だ。そうすれば、物価上昇に見合った賃上げの見通しが立ち、生活設計がやりやすくなるだろう。

提言② 実質賃金に関するキャッチアップ条項の導入

3年連続で高い水準の賃上げが実現したが、それを上回る物価上昇により、実質賃金は低下している現状がある。そこで、実質賃金に関するキャッチアップ条項の導入を提言した。例えば、2026春季生活闘争で向こう1年間の賃金について妥結したが、2026年に様々な要因で2%を大きく超える物価上昇が起きた場合、実質賃金の低下分を翌年補填することを労使でルール化するというのがキャッチアップ条項だ。予期せぬ物価上昇があっても実質賃金は維持されるという見通しが持てれば、将来の生活設計も立てやすくなるだろう。

提言③ 人手不足要因を明示的に要求に反映させる

個々の労使交渉では、人手不足を考慮した賃上げが議論されていたと思うが、それを今後はより明示的に要求基準に反映させるという提言だ。

労働力の需給と賃金の関係をみると、賃金が低ければ需要が増え、賃金が上がれば供給が増える。この需要と供給が交わるところが「均衡」点だが、現状では実質賃金が低いために労働力の供給が増えず、人手不足が深刻化している。私の試算では、控えめに見ても均衡点は現在の実質賃金より3%は高い。それを今後3年間で取り戻すとすると、毎年1%ずつ人手不足解消のために要求基準にプラスしていく必要がある。実質賃金を引き上げる方法の1つとしても、人手不足を要求基準に加えてほしい。

提言④ 積極的な情報発信

労働組合の活動において、先々の賃金の見通しに関する情報発信は十分とはいえないが、上記の提言を実行することで、働く人たちは将来にわたって賃金は上がっていくという見通しを持てるようになるはずだ。

脱グローバル化の下で健全な循環への移行は始まっている。労働組合がここでひるまず積極的に賃上げを要求できるかどうか、そして先々も賃上げが続くという見通しを醸成していけるかどうかが、その定着のカギになる。ぜひ、この提言を活用して2026春季生活闘争に臨んでほしい。

連合2026春季生活闘争中央討論集会の基調講演の様子

(構成:落合けい)

関連記事はこちら↓