「ジュネーブ・スイス」清水事務局長のFree Walk【26】

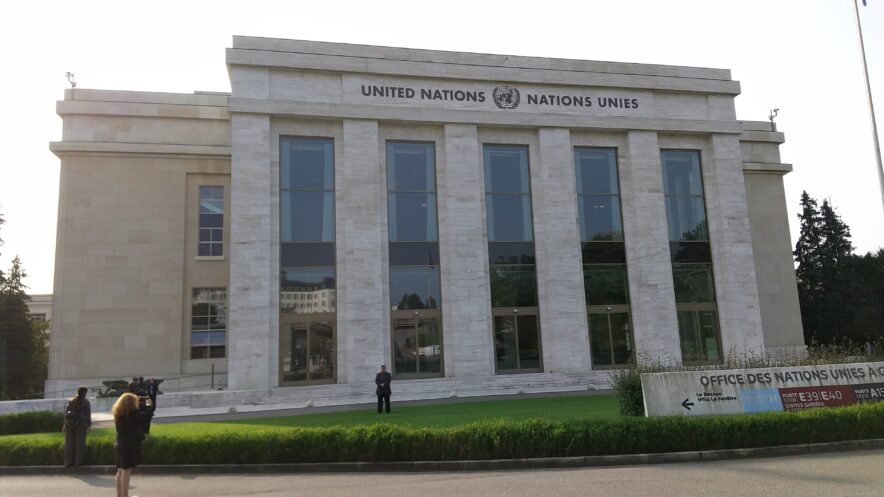

6月にILO(国際労働機関)の第113回総会がスイスのジュネーブで開催され、労働側代表として参加してきた。ILOは、第一次世界大戦後の各国の労働組合運動の高まりと、国際的に協調して労働者の権利を保護するべきとの考えから、パリ講和会議において国際連盟の関連機関としての設立が合意され、べルサイユ条約で『ILO憲章』が起草され、1919(大正8)年に創設された。本部はジュネーブで、『ILO憲章』の前文には「世界の永続する平和は、社会正義を基礎としてのみ確率することができる」と明記されている。第二次世界大戦後の1946(昭和21)年、ILOは新たに設立された国際連合の専門機関となった。「労働は商品ではない」「表現及び結社の自由は、不断の進歩のために欠くことができない」「労働者及び使用者の代表者が、政府の代表者と同等の地位において、~自由な討議及び民主的な決定にともに参加する継続的且つ協調的な国際的努力によって、遂行する~」などを根本原理として採択した『フィラデルフィア宣言』をILO憲章の付属文書としている。加盟国は、現在187か国にのぼる。主要な会議は、年1回の総会と年3回の理事会があり、本部組織の他に40以上の国に地域総局と現地事務所が設置されている。

日本はILO設立時から参加し、1940(昭和15)年に脱退、敗戦後のサンフランシスコ講和条約調印の1951(昭和26)年に復帰を果たしている。所属はアジア・太平洋地域となり、ILO駐日事務所も開設されている。また、ILOへは社会対話の推進から国連機関の中で唯一、加盟国が政府(2名)、労働者(1名)、使用者(1名:日本経済団体連合会)の三者構成で代表を送っており、総会の労働者代表は連合の事務局長が、労働者理事は連合参与でITUC(国際労働組合総連合)会長の郷野晶子さんが務めている。日本は、再加盟後の1954(昭和29)年から常任理事国を務め、理事会は政府理事が14か国28名、労働者理事・使用者理事が14名ずつとなっている。歴代の事務局長は11名で、南米の1人を除いて欧米から選出されていたが、現在はアフリカのトーゴ共和国の元首相ジルベール・ウングボ氏が務めている。

総会で採択された労働者保護に関わる190を超える国際労働条約のうち、日本は2024年6月時点で50を批准しているが、全体の4分の1に過ぎない。アメリカ・カナダ・韓国などは日本よりも批准数は少ないが、スペイン133、フランス129、ノルウェー112、オランダ111など欧州諸国の半分以下となっている。特に、最優先条約で中核的労働基準として重要な5分野、①結社の自由と団体交渉権の承認、②強制労働の禁止、③児童労働の禁止、④差別の撤廃、⑤安全で健康的な労働条件の10条約のうち、第155号(労働安全衛生)は今年の通常国会でようやく批准したが、第111号(雇用及び職業についての差別待遇)は未批准のままだ。他にも第1号(1日8時間制)や第47号(週40時間制)、第132号(年次有給休暇)、第3・第103・第183号(いずれも母性保護)、第97号(移民労働)、第151号(公務労働者)、第175号(パートタイム労働)なども批准しておらず、18本ある労働時間・休暇関係の条約は1本も批准していない。連合は、政労使での協議の機会や連合出身議員政治懇談会の石橋通宏・参議院議員が事務局長を務める超党派のILO活動推進議員連盟への働きかけなどを通じて、連合の重点政策として第111号の早期の批准を政府に求めている。

ILOは1969(昭和44)年、国家間の友愛と世界の恒久平和に貢献し、労働条件や生活水準の改善のための取り組みに対して、ノーベル平和賞を受賞した。また、完全雇用、社会対話、社会保障等の推進を理念として掲げてきたが、1999(平成11)年の総会では、21世紀のILOの目標として「すべての人のディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現」を宣言した。国連は、貧困の撲滅、ディーセント・ワークの実現、平和で公正な社会づくりをはじめとする17の目標を掲げたSDGsを推進している。ITUCもこの取り組みを進め、連合も構成組織や地方連合会、GUFs(国際産業別労働組合組織)と連携・協力し、ディーセント・ワークの実現を呼びかけている。

ILO総会が開催された国連ジュネーブ事務局(国連欧州本部)前の広場には、巨大な彫刻作品『壊れた椅子』が設置されている。4本の脚のうちの1本が折れているが、これは地雷やクラスター爆弾への反対を象徴しており、ジュネーブを訪れる政治家にこれらの兵器のことを思い起こさせる役目を果たしている。

連合の事務局長として、2023年から3年間ILO総会に参加してきたが、訪れてみたい場所があった。オードリー・ヘプバーンが晩年を過ごしたレマン湖のモルジュ近郊のトロシュナ村だ。ベルギーに生まれ、第二次世界大戦時に幼少期を過ごしたオランダで「駅で貨車に詰め込まれて輸送されるユダヤ人たちを何度も目にしました」という経験と、自身が栄養失調に苦しみユニセフの前身の連合国救済復興機関から届いた食料と医薬品に救われた経験から、後半生の多くの時間を国連児童基金(ユニセフ)の仕事に捧げ、ユニセフ親善大使としてアフリカ、南米、アジアの恵まれない子どもたちへの支援活動に献身したことも心に残る。1957年にアンネ・フランクの『アンネの日記』への出演依頼に「戦時中の記憶に戻るのが辛すぎる」「アンネの一生と死を出演料や名誉で自分の利益とするために利用する気になれない」と断ったことも印象深い。1993(平成5)年に亡くなってから32年、戦後・被爆80年の今年、オードリー・ヘプバーンも経験した戦争と平和を再び考える機会となった。

左下:オードリー・ヘプバーンの葬儀が行われたトロシュナ村の教会

右下:オードリー・ヘプバーンが眠る墓